De haber una imagen de la pandemia de 2020 que sirva para describirnos como sociedad, no sería aquella de la performatividad de aplausos coreografiados, sino la de la repulsa que generó la publicación en un medio nacional de una fotografía que mostraba cientos de ataúdes dispuestos en la pista del Palacio de Hielo de Madrid. Una simple imagen levantó el velo, de manera que el ver féretros con difuntos concretos, en lugar de gráficas de muertes abstractas causó una desazón más propia de niños inconscientes que de adultos consecuentes con la realidad de que la vida nos emplaza a la muerte, de que, por ser una y otra opuestos indisolubles, comparten una identidad implícita.

La intelectualización banal de la muerte es, antes que nada, una deshumanización del final de la vida, una infantilización que le hurta a la vida parte de su sentido: hacer de la muerte un hecho intrascendente, velado y mundanal hace que la vida personal quede planteada como la simple subsistencia de una contingencia biológica, sin más valor ni propósito que la vivencia de cualquier otro organismo animal. Así, la renuncia a buscar respuesta a que seamos conscientes de nuestra finitud -negando que haya un ámbito en el superar la muerte, y con ello, darle significado a lo que de otro modo no es sino el fin estéril de la existencia- nos aboca a ocultar y racionalizar la muerte, porque vivimos aprisionados por el miedo que nos da.

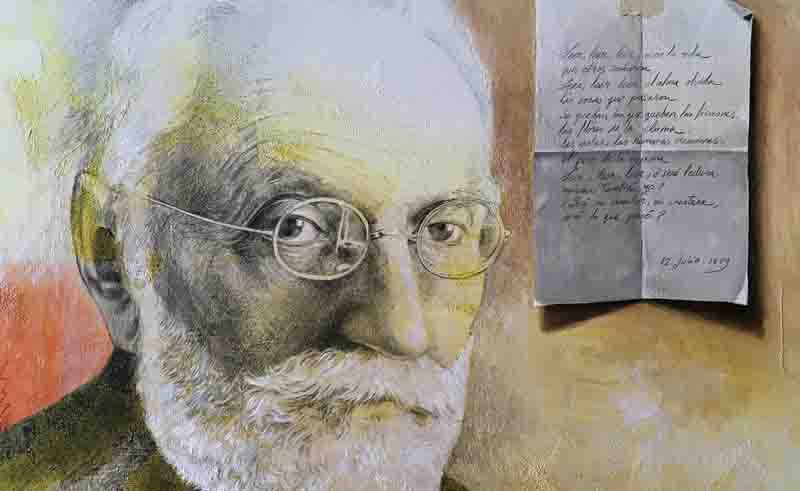

De ahí que no sea tarea baladí encontrar en nuestros días algún pensador que, como Unamuno, haya expresado con tanta vehemencia como tribulación su rechazo a vivir atenazado por el miedo a la muerte, declamando su anhelo liminar de vida eterna, su necesidad vital de creer que esa ipseidad desaforada tan suya -su donmiguelismo– no podía quedar sujeta a los fueros de una vida finita, impidiéndole seguir siendo él «y, sin dejar de serlo, ser además los otros, adentrarme la totalidad de las cosas visibles e invisibles, extenderme a lo ilimitado del espacio y prolongarme a lo inacabable del tiempo. De no serlo todo y por siempre, es como si no fuera, y por lo menos ser todo yo, y serlo para siempre jamás. Y ser todo yo, es ser todos los demás. ¡O todo o nada!»[1].

Hay en esta jaculatoria arrebatada de don Miguel una repulsa existencial a terminar siendo como el nihilista Karamazov[2] del «¡o todos o nadie!»; un rechazo radical a juzgar y condenar a Dios como responsable de una Creación imperfecta. Unamuno entendió bien que al rechazar la eternidad, Iván Karamazov aceptaba que no habría virtud ni ley; que «todo estaría permitido”, y que, por ende, al quedar el hombre libre de Dios y ponerse en manos de la libertad espontánea, no podrá seguir culpando a Dios del mal que existe en la Creación, y terminará por negar no sólo a Dios sino al hombre en sí, porque su libertad personal quedaría al albur de la arbitrariedad de una libre voluntad sin coto, pues tanto valdría la compasión como el crimen.

Immanuel Kant había alcanzado ya antes una conclusión similar al notar las limitaciones del imperativo categórico en la razón práctica, que le obligó, en las socarronas palabras de don Miguel, a dar «el salto inmortal de una a otra crítica», para, ya en el ámbito de la razón pura, poder señalar que, si el ideal del bien supremo (summum bonum[3]) existe en absoluto, sólo cabe concebirlo como razón suprema encargada de que se cumpla el imperativo moral, más allá de los confines temporales de una vida mortal, para lo cual es condición necesaria la inmortalidad del alma.

Sin embargo, con este Deus ex Machina[4], Kant dejaba fuera de sus indagaciones lógicas las condiciones de la crítica trascendental a sí misma, esto es, las condiciones para el conocimiento de las condiciones de la existencia del alma inmortal, por lo que, para dar con una concepción propiamente ontológica del alma inmortal admisible por Unamuno nos tenemos que retrotraer a San Agustín, en quien encontramos la afirmación de que el alma es el principio de la vida, la cual, con la suma de la facultad de la razón, es una sustancialidad especial, capaz de regir el cuerpo físico. Dicho con otras palabras; San Agustín, con Platón, sostiene que el ser humano es un alma dotada de razón, una sustancia racional formada por cuerpo y alma[5], pero Agustín afirma afirmar también «yo mismo soy mi alma».

El de San Agustín es por lo tanto un dualismo internalista, basado en creer que cada mente singular puede por sí misma conocer introspectivamente las condiciones de su naturaleza incorpórea, hasta el punto de que un alma «simplemente no puede no conocerse a sí misma, ya que, por el mismo hecho de conocerse no conocerse, se conoce a sí misma»[6].

Esto es, el ser humano, al dar consigo mismo, se concibe cuanto intelecto, y en consecuencia, intuye que vive y existe mediante su raciocinio, y, consciente de esto, sabe lo que es y lo que no es, y que, en cuanto intelecto, no es lo que no sabe que es, sino lo que sabe. Habrá ya notado el atento lector que en estas cavilaciones de San Agustín están las bases del dualismo cartesiano[7]. En efecto, siguiendo al de Hipona, Descartes presenta su respuesta agustiniana en términos del conocimiento de sí mismo o del alma, sosteniendo que aquello de lo que uno está seguro se extiende más allá de la propia existencia. Siguiendo a San Agustín, Descartes afirma el alma como creación divina, por lo que es necesariamente inmortal[8]. Pero el filósofo francés sostiene además que, por carecer el alma de espacialidad, no está obligada a morir con el cuerpo al que está vinculada, por más que cuerpo y alma compartan forzosamente una dimensión temporal que las hace tributarias al cambio.

Es difícil exorbitar la influencia que el dualismo cartesiano ha ejercido en el pensamiento occidental y en las teorías políticas derivadas de éste durante los últimos tres siglos y medio, caracterizada por la centralidad de la noción cartesiana del hombre cuanto sujeto individual y conciencia reflexiva de sí; que se hace a sí mismo y estructura el mundo al pensar los objetos que rodean al yo incorpóreo, y que, en las interpretaciones más radicales, atribuye al cuerpo la categoría de objeto del que es propietario el sujeto inmaterial. Naturalmente, esta categorización, si se asume con coherencia, lleva a la reducción del cuerpo a instrumento del sujeto, y sirve como de base para construcciones ideológicas como el transhumanismo, la autodeterminación de género y la mercantilización del cuerpo, que al externalizar la idea de persona del cuerpo lo cosifican.

Por otro lado, el sentido de persona[9], según la doctrina cristiana, se define como una unidad integralista y sustancial de alma y cuerpo («el hombre es una realidad una y única, y no «una unión de dos realidades», dijo Zubiri[10]), por lo que el aceptar la premisa cartesiana de que el yo es sólo el núcleo consciente del ser, equivale a decir que morir no significa no ser, sino no haber cuerpo; que la muerte no es la nada, sino lo que no hay. Por eso Unamuno recita a San Pablo, «si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo ha resucitado[11]», porque, si Jesucristo no venció a la muerte en la cruz, queda la cristiandad vacía de contenido, y en este vacío se sume la esperanza de que la vida tenga significado.

Y es por esto que Unamuno se aferra al Crucificado como avalista de la vida eterna de ese ser de carne y hueso que responde al nombre de don Miguel, y clama al Cielo «no quiero morirme, no; no quiero, ni quiero quererlo; quiero vivir siempre, siempre, siempre, y vivir yo, este pobre yo que me soy y me siento ser ahora y aquí1». Nos dice en esto Unamuno que no cabe hablar de persona sin el cuerpo que se deja de tener al morir, y que nuestra finitud no cesa de ser finitud, sino que ingresa en lo infinito; que la resurrección no es la creación de otra realidad opuesta a la anterior, sino teosis; transformación última de la realidad previa a la muerte; como realización, no como un estado estático del ser personal del hombre.

Por eso, el dualismo cartesiano -pretendidamente naturalista- no explica ni resuelve nada, pues ni sirve como fundamento categórico de la moral, ni como circunstancia y lugar de la inmortalidad, no siendo más que un neoplatonismo sofisticado, un teatro cartesiano, a decir del monista Daniel Dennett[12]; mero idealismo en el que no se puede encontrar sentido a la muerte.

Y sin embargo no significa esto que tal ilusión sea impopular. Antes al contrario: en la presente sociedad secular, la superstición de la continuación de la vida temporal del sujeto individual sin cuerpo tras la muerte suele ser el único hilo conductor de lo que queda allí de doctrina cristiana. Y contra esta afirmación de la inmortalidad como cualidad natural del hombre -que no es doctrina cristiana sino doxa platónica- se rebelaba don Miguel, por saber que ser partícipe de la eternidad no emana de una cualidad del alma; ni consiste en la vida en el más allá, sino que es la creatio active sumpta[13] del dios que admite la reunión de lo temporal con lo eterno (del efecto con la causa) y que, en estas índoles, de nada sirve la lógica cartesiana.

Como en tantas otras cuestiones (como el arte, el amor o la belleza), todo intento de hallar significado, valor y propósito a la vida y a la muerte con el estudio de las relaciones de razón es infructuosa: del mismo modo que decir que la música es una combinación lógica de vibraciones en el aire es no decir nada en absoluto, describir profusamente los fenómenos psicosofísicos que podemos objetivizar no nos sirve como terapia del alma.

¿Qué nos queda, pues? Poca cosa; la fe, tal vez.

La aserción de Tertuliano, «el Hijo de Dios murió, es por eso por lo que se cree, porque es absurdo, y sepultado y resucitado; es cierto porque es imposible»[14] sigue siendo quizás -como bien sabía Unamuno- el único subterfugio en el que podemos buscar consuelo; la fe que no exige justificación racional sino la osadía intelectual de traspasar el umbral que lleva al «credo ut intelligam»[15]. Esta fe (reflejo de la inquietud por aquello que nos concierne más íntimamente), acarrea tener el coraje de aceptar el relato bíblico, que da por sentado que el hombre es mortal por naturaleza -psique incluida. Y asumir entonces que si del polvo procedemos, y al polvo retornamos, todo cuanto está en nuestras manos es confiar en que al final se nos conceda la gracia de la resurrección; no del alma, sino del ser íntegro[16], tal y como ansiaba don Miguel.

[1] Unamuno, M. (1999) Del sentimiento trágico de la vida. Alianza Editorial, Madrid.

[2] Dostoievski, Fiódor (1989) Los hermanos Karamázov. Letras Universales, Madrid.

[3] https://encyclopaedia.herdereditorial.com/wiki/Bien

[4] La expresión alude al recurso empleado por los autores del teatro griego, consistente en introducir a un actor extra desde fuera del escenario mediante un artefacto (mēchanḗs), que representaba a una deidad cuya intervención resolvía algún atolladero argumental de la trama, permitiendo así continuar la obra.

[5] Agustín, S. La Trinidad , XV.2.11; cf. VIII.8

[6] Agustín, S. Confesiones, VIII. 4.9 – X.2.5

[7] Descartes, R. Meditaciones II, pp 153 – 157

[8] “El alma racional [. . .] no puede derivarse de ninguna manera de la potencialidad de la materia, sino que debe ser creado especialmente. Nuestra alma es de una naturaleza enteramente independiente del cuerpo, y en consecuencia [. . .] no está obligada a morir con él. Y puesto que no podemos ver ninguna otra causa que destruya el alma, nos vemos naturalmente llevados a concluir que es inmortal. (Descartes, Discurso del Método, p. 141)

[9] Según Boecio la persona es “sustancia individual de naturaleza racional”. La persona, es por tanto, un individuo que, en cuanto tal, es algo completo y acabado, un todo unitario integrado por sustancia, con su ser y su esencia, y accidentes y cuyos aspectos fundamentales son la individualidad y la subsistencia. Lo distintivo de la sustancia es la subsistencia, y ésta implica la individualidad, pues ninguna esencia universal puede subsistir, en sentido aristotélico.

[10] El hombre y su cuerpo. (1973). Ensayo publicado en la revista Asclepio 25, pp. 9-19.

[11] San Pablo de Tarso. Primera Carta a los Corintios. I 15:13

[12] https://encyclopaedia.herdereditorial.com/wiki/Autor:Dennett_,_Daniel

[13] Lupi, C. (1979) Il problema della creazione in S. Tommaso. Studio editoriale di cultura, Génova p 52

[14] Tertuliano, De Carne Christi V, 4

[15] https://encyclopaedia.herdereditorial.com/wiki/Credo_ut_intelligam

[16] Boismard, M. (1996) ¿Es necesario aún hablar de resurrección?, Desclée de Brouwer, Madrid.