Los historiadores suelen adjetivar los periodos objeto de su estudio a manera de síntesis del juicio que formulan sobre los mismos, siendo un ejemplo muy citado el “corto siglo XX” de Eric Hobsbawm, vertido en una conocida obra suya. En este sentido, propongo que si por algo se caracteriza la historia del siglo XIX español es por las sucesivas guerras civiles, tanto en la Península como en los virreinatos ultramarinos.

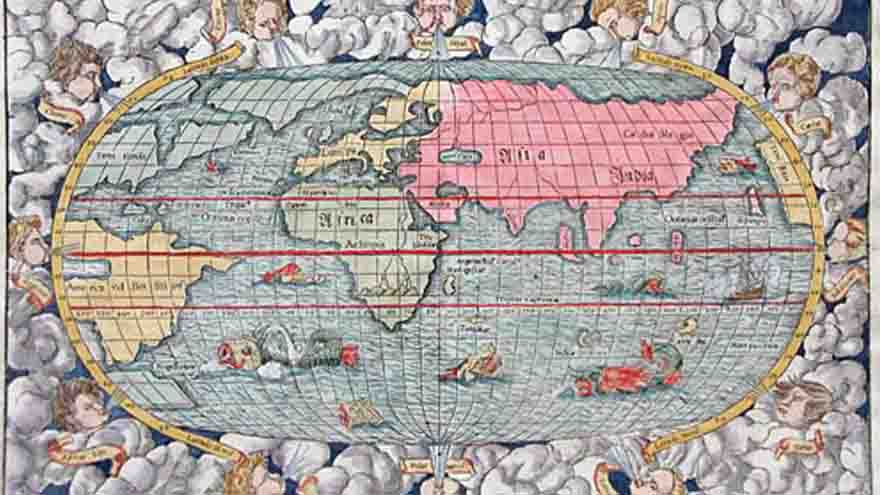

Sin embargo, a tal caracterización cabe oponer que la misma se refiere a las formas de manifestarse un problema substancial, de calado. Tal objeción es aceptable si partimos del hecho de que, en el ámbito de la Monarquía Hispánica, el comienzo del siglo XIX tuvo lugar bajo un régimen político con la forma de monarquía polisinodal legitimada por el pactum translationis; es decir, limitada por los diferentes y poderosos Consejos y las (cada vez menos frecuentes) reuniones de Cortes. Monarquía que desde tres siglos atrás dirigía un extenso Imperio integrado por virreinatos ubicados en diferentes continentes y constituidos por pueblos de variadas culturas. Sin embargo, al finalizar el siglo España se había reducido a su territorio peninsular y los archipiélagos balear y canario, así como unos pequeños enclaves africanos, y su forma política había pasado a ser una monarquía constitucional moderada por un parlamento bicameral.

En definitiva, entre 1808 y 1898 se había pasado de un sistema de dominación y de legitimación del poder de carácter tradicional (con la muy relevante modalidad hispánica del citado pactum translationis) a otro de carácter “racional” (democrático), de acuerdo con las caracterizaciones sociológicas formuladas por Max Weber. Afirmación que cabe extender, con las necesarias puntualizaciones y reservas, a la veintena de nuevos países surgidos de la desmembración del referido Imperio; países cuya fórmula política, por otra parte, pasó a ser republicana, salvo en algunos momentos puntuales, como ocurrió en los inicios del México independiente. Pero, ¿cómo se produjo esta enorme mutación -o proceso de metábasis- en un territorio tan extenso y con unas instituciones asentadas por siglos? Esta es la pregunta que, al menos en parte, se trata de responder en este escrito de una manera necesariamente sucinta.

Como antes he dicho, las guerras civiles son un síntoma o manifestación externa de otras cuestiones más de fondo, pues, como sostiene el historiador y lingüista italiano Luciano Canfora, tales contiendas intraestatales tienen por objeto dilucidar cuál de los poderes enfrentados -efectivos, si bien limitados territorialmente- ostenta la legitimidad, que sólo puede ser única.

En nuestro caso, el inicio del proceso se sitúa en los sucesos de marzo de 1808 con el motín de Aranjuez (todo un golpe de Estado) y que finalizaron formalmente con el Tratado de París de diciembre de 1898, que liquidaba los restos del Imperio. Se produjo una transformación particularmente sangrienta y destructiva, así como emocionalmente dolorosa, como corresponde a todas las guerras civiles, y si bien este escrito se circunscribe formalmente a las citadas fechas, no se pueden dejar de lado acontecimientos posteriores tan relevantes como pueden ser, entre otros, las masacres de Filipinas (guerra de independencia,1899/1901, contra los EE. UU., cuyas tropas aniquilaron a cientos de miles de civiles) o del Paraguay (con sucesivas y durísimas guerras que van desde la Triple Alianza, a mediados del s XIX, a la del Chaco, avanzado ya el siglo pasado, contra sus vecinos, que pretendían repartírselo y dejó casi sin varones al país), y, en fin, qué decir de la guerra de los Cristeros en el México de los años veinte del siglo pasado, reprimidos con la decisiva ayuda del vecino del Norte mientras el Vaticano miraba para otro lado. Como se aprecia por estos y otros casos semejantes, la lucha por fijar la soberanía mediante la delimitación de las fronteras (la “capa basal” de Gustavo Bueno) duró todo un siglo y conduce con frecuencia a tales resultados, quedando algunos rescoldos incluso al día de hoy en distintos territorios de los antiguos virreinatos.

Volviendo al título de este escrito, como cuestión previa conviene precisar de qué hablamos cuando decimos “guerra civil” y, sobre todo, los límites de tal adjetivación, muy necesarios para calificar nuestro caso. Lo hacemos siguiendo la clasificación taxonómica de las guerras en cinco géneros de Gustavo Bueno (“El mito de la caverna”, 2005), siempre con la necesaria referencia estatal, ya tengan lugar, respectivamente, entre sociedades preestatales; entre un Estado y sociedades preestatales próximas; de tribus contra un Estado; guerras clásicas entre Estados; o, por último, las civiles, o dentro de un Estado, que en un principio podrían corresponder a nuestro caso. Ahora bien, el propio Bueno propone un sexto género, o “género de guerras mixtas”, entre las que considera a aquellas que “participan de una manera u otra en más de un género”, aduciendo, junto a otros ejemplos, “las guerras de independencia del siglo XIX emprendidas por las «provincias americanas» contra el Reino de España”. Entiendo que la explicación estriba en la presencia, en el caso americano, de distintos elementos o componentes, tales como los propios de las disputas de legitimidad de las guerras civiles, junto con el propósito de secesión y la intervención de potencias extranjeras, extremo este último al que se aludirá de nuevo en este escrito.

Para descubrir la relación entre los procesos virreinales y el peninsular, el filósofo Luis Carlos Martín Jiménez (en “Hispanoamérica no es un mito”, El Basilisco, n.o 47, 2016) analiza varios modelos de la idea de América desde su conexión con España, adoptando como referente el modelo IV (“La identidad de América se determina desde España y la identidad de España desde América”), que posteriormente aplica en su trabajo “Esquemas para un análisis de la caída del Imperio español (1)”. Primera parte de un ensayo sobre filosofía de la historia de España y las Repúblicas hispanoamericanas” (El Catoblepas, n.o 192, 2020)

A su juicio, el trasfondo de este proceso se aprecia por la similitud de los discursos legitimadores adoptados por los protagonistas de los movimientos desencadenados en ambos hemisferios, manifestados en forma sucesiva por las siguientes tres fases de la absorción de la soberanía por el pueblo: “primero de forma natural contra franceses y godoystas (…) y luego inducida por Cádiz (…) contra las autoridades monárquicas en América (…). [para, finalmente] la (…) asunción de la soberanía (…) según la tradición de suplencia municipalista”.

Siendo esta la visión general del proceso, trataré de esbozar algunos ejemplos de acontecimientos pertinentes a ambos escenarios de los distintos conflictos que se refieren en este escrito.

Visión del caso peninsular

Recordará el lector en undécimo de los Episodios Nacionales de Benito Pérez Galdós, titulado “El equipaje del rey José”, cuyo título anuncia el saqueo por los vecinos alaveses del botín de la caravana que transportaba la rapiña de José Bonaparte cuando, tras la Batalla de Vitoria, en junio de 1813, se ve obligado a huir dejando abandonado el enorme convoy de carruajes. Pero entiendo que el verdadero interés de don Benito se centra en su personaje Salvador Monsalud, que servirá de hilo conductor para los siguientes Episodios. Trata, pues, de la intrahistoria del momento, en la cual se reflejan los acontecimientos de su regreso al pueblo vecino en el condado de Treviño -pues Monsalud era alavés- en el que había dejado a su novia, amigos y un medio hermano. El mozo había tratado de dotarse de un modo de vida entrando en la Guardia de José Bonaparte (los “juramentados”) y cuando, en vísperas de la Batalla de Vitoria, se acerca al pueblo se encuentra con un ambiente claramente antiliberal y, más aún, absolutista, finalizando todo en una tragedia familiar. En otras palabras, cuando el enfrentamiento se produce entre hermanos y vecinos y estos de matan entre sí, como es el caso, es patente que estamos ante una guerra civil de claros componentes ideológicos relativos a la legitimación del soberano. En definitiva, “El equipaje del rey José” no es un libro de Historia, pero si muestra con lucidez retazos de la historia de ese momento.

Esta situación fue inmediatamente percibida por el propio Jovellanos quien, al proponerle Cabarrús formar parte del gabinete ministerial de José Napoleón como ministro del Interior, rechaza la oferta (carta de Jadraque, septiembre de 1808, días antes de pasar a formar parte de la Junta Suprema Central) afirmando que ”España lidia por su Constitución, por sus leyes, por sus costumbres, por sus usos, en una palabra por su libertad… Pues qué, ¿España no sabrá mejorar su Constitución sin auxilio extranjero? Pues qué, ¿no hay en España cabezas prudentes, espíritus ilustrados capaces de establecer su excelente y propia Constitución, de mejorar y acomodar sus leyes al estado presente de la nación?”. Se trata de un alegato de mucho calado y, por otra parte, coherente con la clarividencia que había mostrado semanas antes cuando, ante el mismo requerimiento del ministro Mazarredo, le espeta a éste que “la guerra civil, el mayor de todos los males, es ya inevitable”.

Esto sólo es el inicio, y ocurre en el marco de una guerra contra un invasor extranjero, lo que permite la apariencia de que se libra una guerra convencional entre dos Estados, o “género tres” de Gustavo Bueno. Pero en el seno de las nuevas instituciones políticas surgidas en tal excepcional ocasión (comenzando por la propia Regencia) e, incluso, dentro del mismo Ejército y en las Cortes de Cádiz, que habían asumido formal y solemnemente la soberanía nacional, ya aparecen las diferencias posteriores, unas veces de forma solapada y otras explícita, como se aprecia en el enfrentamiento en el mismo 1808 entre la naciente Junta Central y varias de las Juntas territoriales. Tal es el caso del Marqués de la Romana que, por mandato de la Junta Central, se enfrenta con la Junta asturiana, si bien salen en defensa de la misma personajes como el propio Jovellanos; y aunque en este caso se pueden apreciar componentes claros de la oportunidad -o de necesidad política- la discusión de fondo es ya, en 1808, un problema de legitimidad.

La finalización de la Guerra de la Independencia en 1814 propició que aflorasen las posiciones, hasta ahora enmascaradas. Los iniciales afrancesados josefinos, los autodenominados liberales y los tildados (y luego auto reconocidos con orgullo) de serviles, sólo representan las posiciones de partida de 1810 (Decreto I de las Cortes, de 24 de septiembre) y 1812 (artículo 3 de la Constitución). Sin embargo, a su regreso de Francia, el decreto de Fernando VII, fechado en Valencia y publicado en la Gaceta de Madrid el 11 de mayo de 1814, era todo un golpe de Estado contra los poderes formalmente constituidos a tenor de la Constitución de Cádiz, es decir la Regencia (hasta que Fernando no jurase la Constitución) y las Cortes.

Pasando muy por encima de los periodos de 1814-1820 (sexenio absolutista), 1820-1823 (trienio constitucional) y 1823-1833 (década ominosa), la situación se polariza entre los constitucionalistas, exiliados y represaliados o ejecutados, y los absolutistas a la manera de Fernando VII (ved. la biografía del mismo de Emilio La Parra, 2018), quedando rápidamente fuera de juego los defensores de la “constitución interna”, a la manera que defendiera Jovellanos, basada en el pactum translationis.

Sin embargo, en la citada década ominosa, las circunstancias de crisis económica interna y las ataduras externas del nuevo régimen (es decir, la necesidad de financiación y la servidumbre a los acuerdos del Congreso de Viena), aún dentro del sistema -en oposición a los “realistas” seguidores de Fernando VII, que había recobrado a muchos afrancesados para realizar las necesarias reformas administrativas del Estado- comienzan a aparecer los inicialmente autodenominados “legitimistas”, que adoptaban la terminología de los Borbones franceses, si bien con la particularidad de que los futuros carlistas españoles (liderados por el hermano de Fernando, el infante D. Carlos, primero en la sombra y posteriormente a la luz) esgrimirían posteriormente este apelativo en referencia a su defensa de la Ley Sálica borbónica que impedía el reinado de la futura Isabel II. Se trata de un periodo en el que partidas realistas aparecen reprimiendo a los partidarios de la Constitución y fueron evolucionado primero de “carolinos”, por dicho Infante, a luego carlistas, integristas, y posteriormente a otras denominaciones, llegando su división hasta el momento presente.

En definitiva, las subsiguientes guerras carlistas de la época isabelina, con sendas victorias de los liberales que habían evolucionado desde el doctrinarismo gaditano al moderantismo como se aprecia en el caso emblemático del conde de Toreno, no son otra cosa que guerras civiles con injerencias externas, como sostienen Fernando Olivié y Emilio La Parra en sendas obras muy conocidas, y ello por la confrontación entre dos propuestas de legitimidades excluyentes.

Unas notas sobre los procesos en los virreinatos

El paralelismo del proceso de los virreinatos con lo ocurrido en la Península resulta sorprendente, no ya sólo por los pasos o etapas del proceso que define el citado L. C. Martín Jiménez. Así, Tomás Pérez Vejo refiere el caso del debate en el Cabildo abierto (distinto del Cabildo, sin adjetivar, pues aquél permitía la participación directa de los vecinos) de Buenos Aires del 22 de mayo de 1810, en el que el fiscal de la Real Audiencia, Manuel Genaro Villota, replica Juan José Castelli que, de acuerdo con el pactum translationis, ante la ausencia del rey, la soberanía no revertiría a Buenos Aires sino, “en todo caso a cada uno de los pueblos que formaban el virreinato”, en coincidencia con los argumentos barajados en el incidente entre el Marqués de la Romana y la Junta asturiana.

A mi entender, el mencionado historiador hispano-mejicano Tomás Pérez Vejo acierta a definir el problema de las independencias americanas en una obra cuyo título es bien explícito (“Elegía criolla. Una reinterpretación de las guerras de la independencia hispanoamericanas.”, 2010), y más aún su indice: “1. (…): ¿Revolución, guerra de independencia o guerra civil? 2. ¿Unas guerras de liberación nacional sin naciones? 3. Criollos contra peninsulares: La bella leyenda …”. Es decir, el propio lenguaje ya denota las posiciones de los contendientes: revolución, independencia, guerra civil, guerra de liberación, criollos, peninsulares, realistas … (¿verdad que en los relatos oficiales apenas se menciona a los indígenas?). Pero es que aún hay más actores: unitarios, federales, comunidades locales o étnicas (“repúblicas” indias), Legión británica, banca inglesa, etc. Como se aprecia, no es sencilla la clasificación de estos distintos actores y posiciones, sobre todo porque no todos operan simultaneamente, ni en el mismo grado, ni en todos los Virreinatos, Capitanías y Provincias que luego se independizan.

Pérez Vejo se alinea de lleno con la explicación del proceso por el “vacío de poder” provocado tras el “descabezamiento institucional” de la Monarquía Católica, lo que da entrada a los mismos conflictos de legitimidad que se produjeron en la Península y cuyo iter se ha resumido por L. C. Martín Jiménez, como ya hemos visto. Esta situación es transversal, desbordando las categorías usuales de peninsulares y criollos, como Pérez Vejo ejemplifica en el conocido episodio de la Alhóndiga de Granaditas, y tiene su epítome en las sucesivas posiciones adoptadas por el futuro emperador Iturbide en México o en Perú por Manuel Lorenzo de Vidaurre, por poner sólo dos ejemplos, pues, como dice Luis Carlos Martín, «la adaptación a las “circunstancias” sin que esto signifique una “traición a sus principios” es la norma.». A este respecto, es muy significativo que en Venezuela tanto el ejercito realista de José Tomás Boves como las tropas del mismo bando en la batalla de Ayacucho estaban compuestas en casi su totalidad por “españoles americanos”, tanto criollos e indígenas como mestizos o mulatos; por el contrario, en algunos de los ejércitos insurgentes había más oficiales y soldados foráneos -como es el caso de la Legión británica- que en los realistas. En fin, y en el mismo campo realista, en el caso peruano es muy revelador el papel del general indio Antonio Huachaca y en el neogranadino el caudillo mestizo Agustín Agualongo.

Se puede concluir que el proceso de formación de las independencias americanas duraría todo el siglo XIX, ya que las fronteras iniciales de cada uno de los futuros países se expandieron a costa de los territorios que ocupaban inicialmente los llamados realistas y más adelante “regionalistas” o “federalistas”, sirviendo de ejemplo, a mi entender, el estudiado en el caso chileno por Joaquín Fernández Abara (“Regionalismo, liberalismo y rebelión. Copiapó en la Guerra Civil de 1859”, 2016) y más abajo veremos otro para el argentino, aunque, como he dicho, en cada nueva república los planteamientos de los contendientes tienen sus peculiaridades locales.

Finalmente, la tesis que algunos sostienen de la emulación del ejemplo de la revolución del “vecino del Norte” para hablar de liberación decae ante la enorme diferencia del status político previo en ambos términos de la comparación, ya que en ningún momento los habitantes de las Trece Colonias gozaron de la amplia autonomía de los cabildos virreinales y las poblaciones de los indios, aún antes de la Constitución de Cádiz, y no digamos tras la entrada en vigor de ésta, ya que, por ejemplo, a diferencia de la fijeza del sistema fiscal virreinal (el “quinto real”) el de las trece Colonias era totalmente dependiente para su variación por el Parlamento británico, como ocurrió con el impuesto del té, desencadenante de la rebelión. E, incluso, los nacidos en los virreinatos estuvieron representados en las Cortes de Cádiz, llegando algunos de ellos no sólo a presidir las mismas en algún momento sino a formar parte del Consejo de Regencia (es decir, ocupando el lugar del Rey, preso en Francia, y con el tratamiento de Alteza), como ocurrió con el novohispano Miguel de Lardizábal y los neogranadinos Pedro de Agar y Joaquín de Mosquera, llegando estos dos últimos a ser presidentes de dicho órgano supremo del Estado.

Derivaciones del carácter “mixto” de las guerras de independencia virreinales

Sólo algunos indicios pueden dar pistas de lo tratado en el encuentro entre San Martín y Bolivar que tuvo lugar en Guayaquil los días 26 y 27 de julio de 1822. En su obra “Madre Patria”, Marcelo Gullo reproduce una hipótesis esgrimida por el también historiador argentino Pacho O ́Donnell, en su obra de teatro “El Encuentro de Guayaquil” (2005). No se conocían personalmente y sólo habían mantenido algún trato epistolar, en el que se basa O ́Donnell para aventurar tal hipótesis sobre lo tratado por ambos líderes independentistas. La cita de Gullo muestra la pregunta que en el drama formula el “angustiado Simón Bolivar” a San Martín: “«Entonces, José, ¿para quién hemos trabajado?». A lo que San Martín responde: «Para los ingleses, Simón, para los ingleses …»”.

Otro historiador argentino, José María Rosa (“Rivadavia y el imperialismo financiero”, Buenos Aires 1964), estudia los gobiernos de Bernardino de Rivadavia, que entre 1820 y 1824 fue ministro de Gobierno y Relaciones Exteriores de la provincia de Buenos Aires, cuando gestionó el discutido “Empréstito Baring Brothers”, primero de la historia argentina, que sólo se liquidó noventa años más tarde. Su labor en el campo de la deuda externa argentina continuó cuando fue el primer Jefe de Estado de las Provincias Unidas del Rio de la Plata (1826-1827).

Se trata de una obra que se opone a la historia oficial de Argentina y estudia el papel jugado en este país por la banca inglesa en el período 1821-1824, primer mandato de Rivadavia. Para ello analiza los empréstitos y los monopolios británicos, así como las tierras hipotecadas, haciendo hincapié en las consecuencias nefastas del uso de la figura de la enfiteusis.

Como resumen de su libro, Rosa elabora unas “Conclusiones” en esa línea crítica, una de las cuales dice: “El gran instrumento que se utilizó para “educar” a toda esta masa en los ideales de Caseros y para asegurar la permanencia del status colonial, fue la falsificación sistemática de la historia. Se convirtió a ésta en “mentiras a designio” (palabras de Sarmiento), que enaltecieron los principios de la “civilización”, en detrimento de la “barbarie” nativa.”. Los “ideales de Caseros” derivan de la batalla de Caseros (1852) que da pie a la primera Constitución argentina efectiva, de 1853, y resuelve el conflicto entre Buenos Aires y el resto de territorios que hoy conforman el país. Se trata de la última de sus guerras civiles entre los unitarios bonaerenses y los federales.

En su “Historia de la deuda externa de América Latina”, 1988, y otros trabajos, Carlos Marichal, aunque hace un tratamiento formalista hablando de ciclos y fases de los empréstitos, como emisiones, quiebras, impagos y reclamaciones, incluso con acciones militares, expone ejemplos de la desigualdad de las partes contratantes compatibles con los de José María Rosa. Entiendo que Marichal se queda a medio camino sin explicar el alcance último de esa posición desigual de prestamista y prestatario, siempre en perjuicio de este último, que por vía contractual veía mermadas tanto su autonomía comercial y financiera como la efectiva disponibilidad de los montos contratados, cuyos intereses impedían el desarrollo económico de los países afectados. Sin embargo, ese formalismo de Marichal contrasta con la crudeza que bien temprano (1838) empleó el vizconde de Chateaubriand en su obra “El Congreso de Verona. Guerra de España. Negociaciones. Colonias españolas” vertiendo datos de diez empréstitos acordados en los años veinte del siglo XIX cuya fuerza deja en evidencia tanto la dureza de las condiciones de la banca británica como de la perfidia y codicia de los negociadores por parte de los países destinatarios. El resultado fue desastroso para tales países, que se convirtieron de hecho en colonias británicas, mientras que las deudas contraídas tardaron un siglo en saldarse.

Menos moderado que Marichal se muestra el jurista y ex-político nicaragüense Augusto Zamora (“Malditos libertadores. Historia del subdesarrollo latinoamericano”, 2020), que desvela el mito del argumento de los aún calificados como “libertadores” al considerarlo inventado por unas oligarquías que tratan de distraer la atención sobre sus políticas tras la independencia, cuyos mayores perjudicados fueron las comunidades indígenas que sufrieron el expolio de sus tierras, hasta ese momento amparadas por la Corona. Denuncia asimismo la complicidad explícita de aquellas izquierdas que al asumir ese mito legitimaban el relato de tales oligarquías. En esta última opinión difiere Marcelo Gullo, quien reivindica el hispanismo de muchas élites hispanoamericanas, incluidos algunos historiadores de ideología marxista.

Coincide en parte, sin embargo, Augusto Zamora con Carmen Iglesias (“América y la libertad”, 1992) cuando la Directora de la Real Academia de la Historia trata de la crisis provocada por la ausencia del poder real en los virreinatos tras la invasión de la Península y afirma: «Por ello el principal problema planteado por la “ausencia” del nuevo rey, prisionero de Napoleón, es el de la LEGITIMIDAD del nuevo poder que asume la dirección y el orden de la sociedad, y esa legitimidad enraíza casi de forma natural en el ámbito hispánico en las doctrinas escolásticas del pacto y del consentimiento, divulgadas por los jesuitas y enseñadas en las universidades hispanas. A medida que los conflictos se agudizan en la Península y en América, el problema de la legitimidad del poder en los antiguos virreinatos se va convirtiendo en una búsqueda de IDENTIDAD nacional, para cuya formalización se acaba satanizando “al otro”, negando toda vinculación cultural que no sea el dominio bruto y dando en ocasiones un salto en el vacío para la creación de una nueva mitología amerindia que justifique el nuevo dominio criollo. No son, por tanto, las ideas revolucionarias las que llevan a la crisis política, sino la crisis política la que lleva a las ideas revolucionarias.».

Estimo que esta última frase es una síntesis perfecta del proceso vivido tanto en la Península como en los Virreinatos durante el siglo XIX.