A través de los espacios y los tiempos,

tus ojos perennes marcan,

marcan mi sendero

y no me dejan

cual me dejó la esperanza…

Van siguiéndome, siguiéndome

como dos estrellas cándidas;

cual fijas estrellas dobles

en los cielos apareadas

en la noche solitaria.

Edgar Allan Poe

En Appunti per un’Orestiade africana, Pasolini recrea el mito griego de Orestes en el ámbito del África postcolonial, donde la declaración del revolucionario como loco se alinea con la teoría del biopoder de Michel Foucault¹, que analiza cómo el poder moderno controla los cuerpos y las vidas mediante las instituciones y discursos y prácticas que normalizan o marginan. En el contexto de la obra, estigmatizar al revolucionario como demente es un mecanismo de biopolítica que busca deslegitimar la disidencia, patologizando al sujeto que desafía el orden establecido: declarando loco al personaje que encarna a Orestes, el poder no solo lo descalifica y desnormaliza, sino que lo anula como actor político, reduciéndolo a un estado de irracionalidad que justifica su control o enajenación social.

Para Foucault, la locura no es simplemente una categoría de la psiquiátrica clínica, sino una construcción histórica y social que sirve a las dinámicas de exclusión y control político. Así, el diagnóstico de locura funciona como un dispositivo de poder que legitima el aislamiento y la marginación de sujetos cuya disidencia pone en cuestión el orden político imperante. Este mecanismo tiene ciertamente base empírica, como denotan los múltiples ejemplos históricos, desde Juana I de Castilla, apodada Juana la Loca, que fue recluida² para anular su legítimo poder político, hasta el paroxismo de la Unión Soviética en las décadas de 1960 y 1970, cuando se generalizó el uso de la psiquiatría como herramienta³ para neutralizar el disenso mediante el diagnóstico de trastornos como la esquizofrenia lenta (vyalotekushchaya shizofreniya) —un concepto indefinido promovido por el prominente psiquiatra Andrei Snezhnevsky— y confinados en hospitales psiquiátricos (psikhushkas), controlados por el MVD y la KGB.

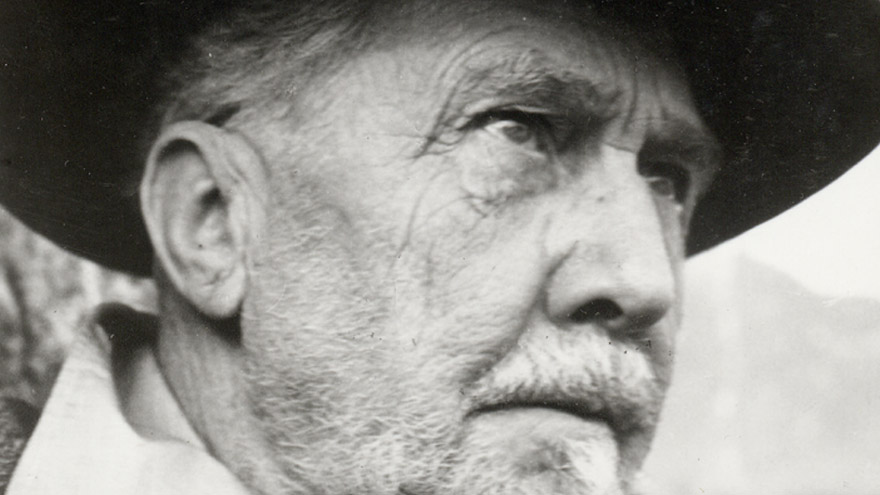

Tampoco las democracias liberales han resistido la tentación de ejercer una represión biopolítica sofisticada, patologizando la disidencia para desacreditarla moralmente. Tal vez el caso más notorio sea el del poeta estadounidense, que resultó internado y declarado incapaz tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, enmudeciendo así sus radicales posiciones políticas. Este episodio revela no solo una reacción política ante la disidencia, sino también el choque entre una racionalidad moderna secularizada y una forma de pensamiento que remite a estructuras arcaicas del espíritu. La radicalidad de Pound no puede explicarse sólo por su ideología, sino por la matriz ontológica que la sustenta. Su obra⁴ remite a una concepción del mundo en la que lo poético, lo ético y lo político se integran en una visión unitaria, que choca con la prosa normativa de la modernidad.

En efecto, la visión poética de Ezra Pound, culminada en Los Cantos, no puede ser comprendida plenamente sin atender al marco filosófico del neoplatonismo⁵ que estructura la gramática metafísica central en la obra de Pound. El vasto proyecto poético de Ezra Pound es una épica no sólo en escala, sino en ambición metafísica. En Los Cantos, acomete nada menos que la reconstitución de la relación del alma humana con lo divino, con la belleza, con la verdad y con el orden. Para comprender tamaño proyecto, y por qué resultaba incómodo para el flamante status quo de la posguerra, debemos poner el foco en el neoplatonismo, no como una difusa inspiración espiritual, sino como la arquitectura interna del cosmos poético de Pound. Desde la primacía del Uno en Plotino, pasando por la metafísica de la luz de Pseudo-Dionisio y las síntesis cristiano-platónicas de Dante, hasta la prisca theologia renacentista, el neoplatonismo brinda a Pound un léxico de trascendencia y una metafísica de la forma que modelan su poética.

Pound no se limita a referenciar el neoplatonismo; piensa con él, convirtiendo sus principios en método poético; en una suerte de poiética. Su poesía, impulsada por imágenes vívidas, concernida por iluminaciones súbitas e instanciaciones temporales de la verdad eterna, tiene eco en el modelo neoplatónico de descenso y retorno. Sus metáforas de luz, claridad intelectual y armonía musical no son meramente ornamentales, sino ontológicas: vestigios de un orden metafísico vislumbrado tras el velo de la historia y el lenguaje. Antes que el fascio, es el neoplatonismo el que sostiene el andamiaje del pensamiento poético y político de Pound, gracias a lo cual su épica se torna en una ascensión alegórica del alma.

Recordemos que el núcleo de la metafísica neoplatónica es el movimiento triádico: emanación desde el Uno, morada en la multiplicidad y retorno a la fuente. Plotino, en Las Enéadas, postula un Uno supremo e inefable del cual fluyen todas las cosas: primero el Nous o Intelecto divino, luego la Psique o Alma del mundo, y finalmente el cosmos sensible. El Uno está más allá del ser y de la forma, pero es la fuente de todo ser y forma. Este movimiento no es histórico, sino, como apuntábamos antes, ontológico: una estructura siempre presente de la realidad y la conciencia⁶.

Para Pound, esta lógica triádica se convierte en el patrón de su creación poética. El poema es espejo de la emanación: un momento en que la Forma eterna se refracta en lenguaje, sonido y ritmo. La imagen poética (phanopoeia) no es solo mimética, sino eidética: vestigio de lo inteligible. Las metáforas de luz en Los Cantos expresan no solo belleza o claridad, sino participación metafísica. La luz es el medio por el cual el Uno se comunica con el intelecto y el alma.

Esto se evidencia en el uso sostenido por Pound de la imagen de la vela de sebo —una llama humilde que porta la promesa del esplendor. En el Canto CXVI, el poeta evoca esta imagen como la aspiración final de su épica: «una pequeña luz, como una vela que guía de vuelta al esplendor.» La frase remite a la visión plotiniana del alma que asciende a su fuente, dejando atrás el mundo material en busca de lo inteligible. Para Pound, la poesía es esta vela: una llamita débil, que, como la del cuento de Hans Christian Andersen, ilumina al camino de sus portadores hacia la unidad.

No fue ciertamente Pound el primero en beber de esa fuente, como una lectura despierta de Dante nos muestra: si Plotino provee el fundamento metafísico, Dante ofrece el modelo del ascenso poético. Pound vio en La Divina Comedia⁷ una fusión de alegoría filosófica y poética visionaria —una arquitectura de luz y orden. Ezra Pound conocía en profundidad la obra de Dante, a un nivel fundamental, como traductor de la obra poética de Guido Cavalcanti, mentor de Dante.

Cavalcanti, en Donna mi prega, articula una teoría del amor que Pound reinterpretó desde categorías neoplatónicas. Aunque Cavalcanti está inmerso en el aristotelismo escolástico, la traducción de Pound despoja la forma silogística para destacar una visión del amor como ascenso ontológico. El amor (eros) deviene vector que atrae el alma hacia el Nous. La traducción de Pound es, por tanto, no solo un acto de preservación literaria, sino una intervención filosófica: un esfuerzo por adaptar a Cavalcanti a fin de insertarlo en el contínuum neoplatónico que atraviesa a Dante y a sí mismo. Beatriz, en Dante, se convierte en prototipo de figuras de epifanía en Pound —aquellas, que, con su presencia, revelan lo perenne en lo temporal. Pero esto no es mero romanticismo esteticista, sino una antropología metafísica: la creencia en que el amor desvela lo divino y la belleza es la firma de lo real. Así como en Plotino la belleza es la floración del Bien, en Pound la belleza señala la huella del Uno.

Por eso los Cantos de Pound son a un tiempo un poema de historia, política, confesión y teoría estética, pero sobre todo, una épica del alma, un mosaico cuyas discontinuidades históricas no reflejan incoherencia, sino más bien la tensión neoplatónica entre unidad y multiplicidad: de lo eterno nadie se apropia nunca del todo, solo se puede intimar con él. La luz, como el rayo de Heráclito, fulgura y luego se desvanece. Las epifanías irrumpen en el texto, sin llegar a cristalizarse.

Vistos así, cada canto, escolio y aforismo refleja una parte de la totalidad eterna que no es posible articular con plenitud. En tal sentido, el método de Pound se asemeja a la teología negativa neoplatónica: se acerca a la verdad mediante sucesivas negaciones, aproximaciones e iluminaciones. No sistematiza el neoplatonismo, sino que lo encarna a través de destellos epifánicos, imágenes solares y reconocimientos súbitos. El tránsito de canto en canto emula el viaje del alma a través del kósmos de las apariencias hacia el Nous, donde todas las contradicciones se resuelven en la identidad del pensamiento y el Ser.

Así, Los Cantos pueden leerse como una Enéada contemporánea, si no en su forma, ciertamente sí en su intención. Como Plotino, Pound guía al lector desde lo visible hacia lo invisible, de lo particular hacia lo universal, de la multiplicidad hacia el Uno. De lo profano a lo sagrado. El poema es así una forma de anamnesis, en cuanto que rememoración del auténtico lugar del alma.

Además, y de manera indesligable, en el neoplatonismo⁸ de Pound se reivindica también la vigencia del platonismo crítico como horizonte alternativo para una filosofía política transformadora. Desde sus orígenes en la Grecia clásica, la filosofía política ha estado inseparablemente ligada a la cuestión del orden: ¿quién debe gobernar, con qué saber y en nombre de qué verdad? En esta encrucijada, Platón y Aristóteles representan dos arquetipos contrapuestos. Mientras Platón postula una metafísica del Bien que debe guiar la vida política hacia su perfección ideal, Aristóteles propone un enfoque empírico y adaptativo, atento a la estructura concreta de las polis y a los límites de lo humano. Esta diferencia ontológica se traduce también en una distinción política: Platón funda la política sobre la idea; Aristóteles, sobre la prudencia.

Pero la modernidad transformó el aristotelismo en una filosofía de la administración secular. La centralidad de la phronesis fue sustituida por el ideal del experto, capaz de gestionar la realidad con base en métodos empíricos y lo material. El culmen de esta tendencia se alcanzó con el advenimiento de la era cientifista, en la que esta deformación del aristotelismo político ha experimentado una mutación tecnocrática que lo aleja de su forma clásica, sin abandonar su función legitimadora de jerarquías. Bajo nuevas máscaras —gestión basada en datos, meritocracia algorítmica, gobernanza por indicadores clave que informan los consensos— persiste un fondo estructural que privilegia la prudencia técnica sobre el juicio ético, la administración sobre la deliberación y la estabilidad del sistema sobre su transformación.

Pound, en su apología del neoplatonismo y del platonismo crítico, anhelaba recuperar una filosofía política que escapase de la tecnocracia deshumanizada, aspirando a un orden político fundado en la justicia entendida como participación en el Bien cósmico. Su visión de una sociedad justa y orgánica, basada en la deconstrucción del capitalismo y la gobernanza ética, se nutre de ideales neoplatónicos de orden y armonía cósmicos, y no es difícil ver por qué su enmienda a la totalidad del sistema vigente acabó con su ingreso en un sanatorio mental.

Es por supuesto fácil tildar a Pound de revolucionario ingenuo, como lo hizo Christopher Hitchens, trotskista mutado en neoconservador. Sin embargo, la dimensión política de Pound, trufada de elementos del rigor ético confuciano y de un agrarismo jeffersoniano que contrapone a la economía usuraria, no puede despacharse como meras ilusiones de una utopía reaccionaria. Su idealización del orden natural brota de una aspiración auténtica de reenfocar la sociedad humana con la verdad metafísica tal y como él la entendía. El Estado, en su visión, no es un contrato social pragmático y nominalmente neutral, sino una polis de almas ordenadas conforme al Bien: la justicia, la jerarquía y la armonía política emanan del orden metafísico, en consonancia con la visión neoplatónica donde la ciudad es expresión del bien común, y en Los Cantos, Pound enarbola un neoplatonismo social que acepta la limitación humana, la falla histórica y el dolor como condiciones para la apertura hacia la luz.

Los Cantos son, antes que una obra literaria, símbolos del ascenso espiritual y político; expresiones de epopeyas singulares y sagradas, que, aun sin tener base histórica, remiten a una escatología absoluta.

Hay en el idealismo trágico de Pound algo de la triste figura de Alonso Quijano. Ambos quisieron salvar heróicamente un mundo que ya no existía⁹, y pagaron el precio de su fracaso vistiendo el sambenito de la locura y transitando en silencio hacia una muerte melancólica.

- Foucault, M. (2002). Historia de la locura en la época clásica (2.ª ed., E. Bustos, Trad.). México: Fondo de Cultura Económica.

- Álvarez-Ossorio Alvariño, A. (2003). Juana la Loca: La cautiva de Tordesillas. Madrid: Algaba Ediciones.

- Bloch, S. & Reddaway, P. (1985). La psiquiatría y la disidencia en la URSS. Barcelona: Crítica.

- Pound, E. (2002). Los cantos (M. Zabaloy, Trad.). Buenos Aires: Ediciones Corregidor.

- (2006). Las Enéadas (A. D’Angelo & J. M. García Gual, Eds. y Trads.). Madrid: Gredos.

- Pseudo-Dionisio Areopagita. (2009). Los nombres divinos (C. María Martini, Trad.). Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos.

- Dante Alighieri. (2010). La divina comedia (Á. Crespo, Trad.). Madrid: Cátedra.

- Rist, J. M. (2000). El misticismo neoplatónico: Plotino y sus sucesores. Madrid: Tecnos.

- Auerbach, E. (1996). Figura. En Mímesis (pp. 93–140). Madrid: Fondo de Cultura Económica.