En nuestras democracias contemporáneas, el culto a la Constitución jurídica –que hay que diferenciar de la constitución material (histórica y política) del Estado– se ha convertido en una suerte de religión civil. No ya sólo en el sentido figurado con que algunos politólogos hablan de «cultura constitucional», que también, sino en un sentido más confuso aún: como elevación de un texto jurídico a la categoría de objeto sagrado, de fetiche, cuya crítica se asemeja a una profanación. Una sacralización fetichista que tiene evidentes peligros a nivel político, y en concreto para la nación española. Y es que esta sacralización fetichista degrada ostensiblemente la función política del ordenamiento jurídico. Y a su vez imposibilita su examen crítico, bloqueando toda reforma que no venga refrendada por los oficiantes del nuevo dogma constitucional. Así pues, y aunque no tenga demasiados efectos prácticos, frente a esta tendencia sacralizadora es necesaria una crítica filosófico-política que, desde una perspectiva materialista, desmonte los mecanismos ideológicos que hacen de una técnica de organización del poder político –como es el derecho que toma su base en la Constitución–un objeto sagrado de culto político. Porque esto mismo encubre los usos ideológicos y perniciosos de dicha Constitución.

Con estos mecanismos el origen histórico de las constituciones jurídicas modernas –producto de revoluciones, guerras, transiciones o reformas pactadas– está frecuentemente ocultado. Ocultado por un relato metafísico pero efectivo que presenta la Constitución como «emanación» de una voluntad colectiva pura, dotada de una legitimidad absoluta y no sujeta a revisión. Así, en un ejercicio de burdo voluntarismo que pasa por encima de las realidades históricas y geopolíticas, se hablará de la Constitución o de la democracia «que nos hemos dado». Este relato asume incluso formas teológicas: el texto constitucional sustituye a la revelación divina, los constituyentes –padres de la patria– a los profetas, los juristas a los exégetas. Se naturaliza así lo que en realidad es un producto histórico. Es decir, nuestra Constitución jurídica de 1978, como cualquiera otra, no es un resultado «natural» de una voluntad general sagrada, sino resultado de coyunturas políticas, pactos entre élites y dialécticas entre las fuerzas políticas (internas y externas). De este modo, en un proceso típico de transformación en dogma, el constitucionalismo se constituye como ideología al tiempo que se niega como ideología.

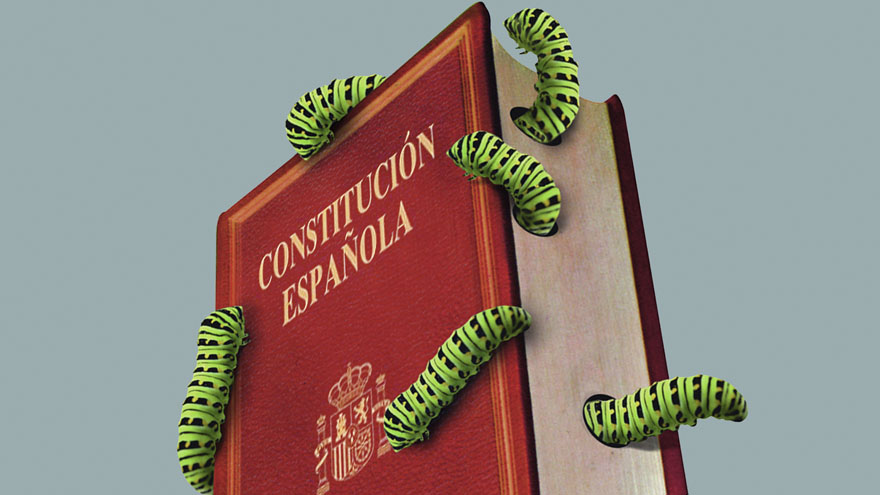

Sacralizar la Constitución equivale a atribuirle una eficacia autosuficiente, autónoma, desconectada de los sujetos operatorios que la promulgan, aplican y, eventualmente, reforman. De modo que esta reificación metafísica del texto jurídico transforma un instrumento técnico en un fetiche. La autoridad entonces no reside ya en los sujetos políticos organizados, en la soberanía estatal capaz de imponer unas normas nacionales, sino en la letra del texto mismo, al que se le atribuye el poder mágico de ordenar la convivencia. O dicho de otro modo: desde esta perversión metafísica e ideológica, la Constitución deja de ser una herramienta al servicio de la sociedad política para convertirse en el fundamento último de la legitimidad. Esta inversión ideológica impide reconocer el carácter histórico y contingente –que no arbitrario– de las formas de organización política, y convierte cualquier intento de reforma en una amenaza al «orden sagrado».

En este marco, e insistiendo en la metáfora, la democracia española se rodea de un aparato simbólico propio de una religión civil: ritos (elecciones, investiduras, debates parlamentarios), dogmas (voluntad popular, derechos fundamentales, tolerancia, diálogo), templos (tribunales constitucionales, parlamentos) y clero (juristas, constitucionalistas, comunicadores oficiales). La Constitución ocupa, por tanto, el lugar de las escrituras reveladas, y el consenso constitucional se impone como una ortodoxia inviolable. Ortodoxia de la cual toda disidencia queda excluida mediante anatema, alejándose mediante acusaciones apotropaicas: populista, antidemócrata, fascista, extremoderechista… La política queda subordinada a la liturgia constitucional, y la prudencia y la racionalidad política es desplazada por la fe institucional.

Y es que la Constitución española de 1978, nacida en un contexto de transición pactada entre el franquismo reformista y la oposición homologada, ha sido investida, en ciertos sectores, de una legitimidad trascendente que no se corresponde con sus condiciones materiales de génesis. De modo que, lejos de ser objeto de evaluación periódica o de ajuste histórico y político según las circunstancias, ha sido elevada a símbolo absoluto de concordia, paz y democracia. Siendo así, no puede extrañar que toda crítica se reinterprete como intento de «regresión autoritaria» o de desestabilización del régimen. En consecuencia, volvemos a insistir, la Constitución deja de ser un instrumento técnico de gobierno para convertirse en un fin sagrado, y su interpretación queda en manos de una élite que actúa como sacerdocio exclusivo.

La reciente resolución del Tribunal Constitucional español, que declara constitucional la amnistía concedida a los promotores del intento de secesión de 2017 en Cataluña, aunque quedase en simulacro, constituye un ejemplo paradigmático de este proceso mistificador. El tribunal no se limita a interpretar el texto constitucional según su letra –o su espíritu, como también se dice a menudo–, sino que con ello se erige en legitimador supremo de una operación política. Porque con esa decisión no está tomando una decisión técnica y estrictamente jurídica, cosa que tampoco podría ya que el poder judicial no es ajeno al resto de poderes estatales. Pero, sino no está tomando una decisión estrictamente jurídica, ¿qué está haciendo en realidad? Con esta decisión el Tribunal Constitucional está avalando una amnistía que sirve a intereses partidistas coyunturales, al tiempo que se presenta como medida de pacificación social. Una pacificación que no sería necesaria –aunque tampoco es real– si los mismos amnistiados no generaran el conflicto. Cosa que no pueden dejar de hacer pues, en una nueva perversión, su modus vivendi se basa en generar el conflicto para presentarse como víctimas del mismo. Tenemos así, pues, que la Constitución se adapta a las necesidades del momento, pero sin que se permita un debate público sobre su reforma o superación: el texto no se toca, pero se lo fuerza a decir lo que conviene.

Este fenómeno recientísimo, junto con otros muchos que se podrían comentar, muestra la funcionalidad ideológica del constitucionalismo como religión civil: quienes instrumentalizan la Constitución y apelan a ella como marco de legitimidad suprema son, en muchas ocasiones, los mismos que promueven la fragmentación del Estado o su desarticulación y debilitamiento. Se produce así una paradoja sólo aparente: la Constitución se utiliza para justificar la impunidad de quienes la violentaron. El conflicto se mantiene como recurso estratégico y se administra desde las alturas de las instituciones jurídicas y políticas del Estado. Y es que, lo que es aún más ridículo, la amnistía no resuelve el conflicto. Antes al contrario lo perpetúa, porque es funcional a los intereses de quienes viven de él.

Contrariamente a esto, desde una perspectiva materialista las instituciones políticas –incluida la Constitución– deben entenderse como productos históricos, generados por procesos reales de confrontación, negociación, imposición o transformación. No tienen una esencia propia ajena a las demás, ni un fundamento trascendente, ni legitimidad ontológica autónoma. Su validez depende de su funcionalidad para articular la sociedad política en términos efectivos, depende de su funcionalidad para mantener la eutaxia, esto es, la recurrencia del buen orden y fortaleza del Estado. Lo cual no las hace arbitrarias, antes al contrario, pero sí las sitúa en un terreno histórico y político que las aleja de cualquier interpretación fetichista. Situando las instituciones políticas en el terreno de juego real: el de las luchas o dialécticas entre los distintos grupos dentro del Estado y las luchas o dialécticas entre los Estados. De modo que puede entenderse que la Constitución no es la fuente del poder soberano de la nación política española, sino su formalización jurídica. No es el fundamento de la soberanía española, sino resultado de esta. Por tanto, debe estar siempre abierta a la crítica, al juicio y a la reforma. Absolutizarla, convertirla en mito o fetiche sagrado, es negar la realidad histórica y dialéctica de la política.

La filosofía en general, y filosofía política en particular, como saber de segundo grado, no debe concurrir al culto constitucional, sino desmontar sus mecanismos mistificadores. Es decir, su tarea no es contribuir a la reproducción simbólica del sistema –no es una sierva de la democracia ni de la Constitución–, sino esclarecer sus fundamentos reales, sus límites internos, o sus contradicciones estructurales. Allí donde se impone el dogma metafísico, debe introducirse la crítica más fuerte posible; allí donde reina el ritual ideológicamente pernicioso, debe restituirse el análisis para introducir los parámetros que permitan romper sus costuras. El pensamiento filosófico materialista no rinde culto a la Constitución: la examina, la sitúa en su contexto, la compara, la descompone y la pone en relación con el cuerpo total de las instituciones del Estado y sus poderes.

Ahora bien, desmitificar y desacralizar la Constitución no significa negarla. Significa devolverle su estatuto real de instrumento técnico-jurídico para la ordenación del Estado. Una sociedad política que no puede discutir su texto constitucional sin incurrir en sacrilegio es una comunidad soberanamente bloqueada. Los ciudadanos soberanos dejan de serlo para ser súbditos, cuando no siervos. En consecuencia, podemos afirmar con rotundidad que la verdadera fidelidad a la democracia española no reside en repetir y perpetuar sus «fórmulas sagradas», ideológicamente disolventes, sino en someterlas a revisión crítica cuando ya no responden a las necesidades de la vida política, a la eutaxia estatal. Como todo texto normativo, la Constitución debe estar al servicio del cuerpo político, y no al revés.

La reciente decisión del Tribunal Constitucional español, lejos de fortalecer la legitimidad del orden jurídico patrio, ha dejado clara, otra vez, la función ideológica de una Constitución convertida en fetiche. La crítica materialista exige desmontar ese fetichismo, romper con el culto ciego al texto constitucional y restituir el análisis de las instituciones a la realidad de la dialéctica política. La Constitución debe ser pensada no como una revelación de la diosa democracia, sino como una construcción histórica y política; no como dogma, sino como instrumento soberano; no como fin, sino como medio de articulación estatal. Sólo así la democracia española puede dejar de ser un ritual vacío y funcionar como un modo racional de organización de la nación política española. Pues es sobre esta sobre lo que se sustenta dicha democracia, y no al revés.