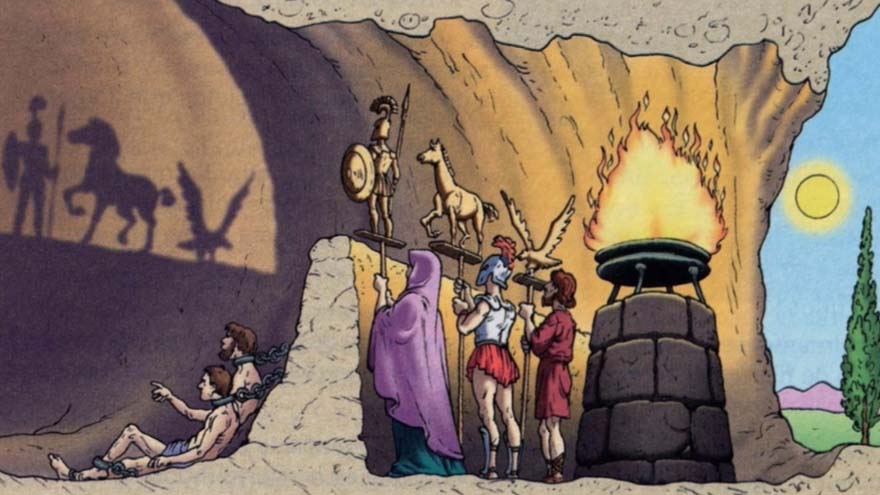

Se debe partir desde la caverna de Platón para comprender la esencia de la actual Civilización del Espectáculo. Atados con grilletes a unos cepos, los cautivos fijan forzosamente la mirada en el fondo de la caverna. Los prisioneros mantienen la mirada fija –ha escrito Sloterdijk– «sea porque están inmovilizados a propósito, sea porque no conocen otra cosa que el juego de sombras ante sus ojos». El fondo de la gruta adquiere de esta manera la configuración de un cinematógrafo ante litteram (de «una enorme sala de cine» ha hablado Badiou): sobre la «pantalla» conformada por el fondo de la cueva, los cavernícolas ven reflejarse, gracias a la luz del fuego, las imágenes de los objetos que, manejados por titiriteros, los encadenados están imposibilitados de contemplar directamente. De este modo, como escribe Platón, a los reclusos no les es dado ver nada más que “las sombras proyectadas por el fuego en la pared que está frente a ellos” (τὰς σκιὰς τὰς ὑπὸ τοῦ πυρὸς εἰς τὸ καταντικρὺ). Como en la historia catábica de Ulises, también los cavernícolas platónicos se relacionan siempre y sólo con «las sombras» (τὰς σκιὰς), las pálidas imágenes reflejadas que ellos confunden con la realidad verdadera. A merced de aquel opinar que tiene por objeto entes mutables que solamente pueden ser objeto de opinión, los internados creen que lo verdadero coincide con «las sombras de esas cosas artificiales» (τὰς τῶν σκευαστῶν σκιάς: La República, 515c).

El texto de Platón no aclara si estas proyecciones umbrátiles presentan un carácter intencional y, por tanto, responden a un deliberado proyecto de manipulación de las mentes dirigido por quienes se mueven sin cesar tras el muro, o si, por el contrario, son casuales y únicamente per accidens producen el efecto manipulador. Seguramente remiten a la obra mimética de los poetas (imágenes de imágenes, apariencias de apariencias), así como, genéricamente, a la dimensión de lo sensible en devenir, sujeto a los procesos del nacer y del morir, y por consiguiente, objeto de opinión y no de ciencia. Tal silencio, en cualquier caso, contribuye a volver la imagen del antro todavía más eficaz. De hecho, eclipsa cómo la falta de control sobre la información y de investigación sobre las fuentes del saber genera una manipulación de las mentes que, en última instancia, acaba por legitimar el cautiverio tanto material como inmaterial de quienes padecen dicha manipulación. En efecto, ya sea intencional o accidental, el trabajo de los titiriteros de la caverna surte un efecto que, en todos los casos, se traduce en el engaño de los espectadores. Estos últimos asisten a un espectáculo virtual que, no pudiendo ser confrontado con la realidad, termina por ser confundido con la única realidad existente.

Esto permite conceptuar a los titiriteros, sean cuales sean sus verdaderas intenciones, como «persuasores ocultos» –hidden persuaders-, por tomar prestada la locución de Vance Packard: sin mostrarse, persuaden a los encadenados para aceptar su cautiverio sin ninguna suerte de distracciones, abducidos por el espectáculo que se les ofrece sin cesar sobre el fondo proyectivo de la cueva. A diferencia de Ulises, que en el poema homérico trata en vano de abrazar a su madre, descubriendo con dolor su condición de difunta en el inframundo del Hades, a los cavernícolas platónicos se les niega cualquier «experiencia sensible«; y esto no sólo porque están encadenados, sino también porque, al no haber ascendido nunca a la superficie, desconocen la diferencia entre lo real y lo virtual.

Además de ver las imágenes, los prisioneros oyen el eco omnidireccional de las voces de los propios titiriteros hablando: los cavernícolas no saben de dónde provienen tales sonidos ni a quién son atribuibles, por lo que son inducidos a creer que pertenecen a las propias imágenes. A la dialéctica de la caverna parece reconducible, como su subespecie, también aquella de la conexión entre realidad y «simulacros» (εἴδωλα). Se puede tener conciencia de lo que es un simulacro si ya se tiene conciencia de la esencia de la realidad de la que proviene y de la que es, precisamente, un reflejo. Donde existen desde siempre exclusivamente imágenes, estas son percibidas como coincidentes con lo real: o, en palabras de Debord, «allí donde el mundo real se transforma en simples imágenes, las simples imágenes se convierten en seres reales”. Como ha evidenciado Findlay en su estudio «La disciplina de la caverna» (1966), «en este mundo subterráneo todo el ambiente está compuesto de sombras parlantes y sombras silenciosas». En ausencia del conocimiento de lo real, permanece desconocida la dialéctica entre lo real mismo y sus simulacros. Y se acaba por identificar estos últimos con la realidad qua talis. Ante la imposibilidad de conmensurar lo interno con lo externo, esa realidad se erige, en el pensamiento, como el único mundo posible.

En la indistinción entre real y simulacro, este último es subrepticiamente asumido como única realidad existente: y ello según una concepción destinada, milenios después de la caverna platónica, a convertirse en el arquitrabe del posmodernismo y de su concepción con arreglo a la que, en ausencia de hechos, sólo existen interpretaciones; concepción que también podría condensarse en la fórmula según la cual lo real es lo virtual. Con las palabras de Platón, «para tales personas, en suma, la verdad no puede ser otra cosa que las sombras de objetos artificiales (νομίζοιεν τὸ ἀληθὲς ἢ τὰς τῶν σκευαστῶν σκιάς)». Y más aún: «Si esos prisioneros pudieran conversar entre sí, ¿no crees que pensarían en llamar objetos reales a sus visiones?». La poderosa estructura engañadora de la caverna está asombrosamente diseñada de manera estupefaciente: todo está predispuesto para que lo falso sea intercambiado por lo verdadero (la caverna por la realidad auténtica y exclusiva, las tinieblas por las luces, los simulacros por los entes reales). ¿Y qué sucedería —pregunta Platón— «si la prisión también tuviera un eco en la pared de enfrente»?, como en el modelo de la «Oreja de Dionisio».

La caverna, que ya Platón identifica explícitamente con una prisión, está construida entonces de tal manera que cada vez que alguien hace oír su voz, los internados la confunden automáticamente con un sonido perteneciente a la «sombra que pasa». De este modo, las voces subjetivas de los titiriteros aparecen como sonidos que realmente pertenecen a las cosas, en la enésima forma de apoteosis de lo virtual y lo ficticio sobre lo real: el hablar por sí mismas de las cosas corresponde, en cambio, al para nada en absoluto neutro ni objetivo discurso de alguien que, escondiéndose, atribuye su voz a las cosas. De este modo, el titiritero puede no sólo hablar estando escondido, sino hacer al mismo tiempo que el objetivo de sus palabras sobre las cosas sea el propio discurso de las cosas sobre sí mismas.

La manipulación y la distorsión de lo real alcanzan, de esta sofisticada manera, su máximo grado de ejecución: la voluntad subjetiva de algunos se oculta y, a su vez, se legitima en el acto mismo con el cual no aparece como aquello que realmente es, o sea como un discurso subjetivo, con una precisa ubicación (temporal y espacial, política y social), sino como objetiva voz de lo real mismo —y, por tanto, como presunta «visión de ningún lugar» (Nagel)— o, en el caso platónico, de los simulacros que aparecen proditoriamente como si fueran lo real.

Incluso, Platón se aventura a sostener, respecto a los prisioneros del antro, que su misma relación con su propio sí mismo individual y con los demás reclusos está mediada por las imágenes. No se conocen a sí mismos, sino sólo la imagen de sí que, gracias al fuego y a la «pantalla» proyectiva, ven reflejada en el fondo de la cueva:

«¿Crees que en esa situación pueden ver de sí mismos y de sus compañeros otra cosa que las sombras proyectadas por el fuego sobre la pared de la caverna que está frente a ellos? (τὰς σκιὰς τὰς ὑπὸ τοῦ πυρὸς εἰς τὸ καταντικρὺ αὐτῶν τοῦ σπηλαίου προσπιπτούσας)» (515 a).

De esta manera, les está vedada la posibilidad socrática, base de toda filosofía, de interrogarse a sí mismos y, conforme al imperativo délfico, de conocerse («Me he investigado a mí mismo», había afirmado Heráclito con tono sacerdotal). Como sugirió Heidegger en De la esencia de la verdad, los habitantes de la caverna «no tienen absolutamente ninguna relación consigo mismos. No conocen un mí-mismo ni un ti-mismo», porque su relación es unívocamente con las sombras y con los simulacros.

Los media, como también son llamados, no coinciden con lo real, como desearían los posmodernos, que son los legítimos sucesores de los sofistas de Platón: como la propia palabra sugiere, los media nos restituyen la realidad de forma mediada. Esto presupone, por un lado, que existe una relación de no identidad entre lo real mismo y su restitución mediada, y, por otro, que hay alguien que realiza —escondido detrás del muro— la obra de mediación. Sería fruto de ingenuidad o de ideología, en sentido marxiano, considerar esta obra de mediación como neutra, aséptica y avalorativa. Ésta pone al mando intereses concretos, que en último término se dejan reconducir al antagonismo esencial —una «gigantomaquia» (γιγαντομαχία), para retomar la expresión de El Sofista (246e)— entre quienes tienen interés en que se permanezca dentro de la caverna y quienes, en cambio, tendrían todo el interés en realizar el éxodo de sus espacios sombríos.

Parafraseando a Debord, el espectáculo mediático permanente de la caverna sin fronteras se resuelve en el ininterrumpido discurso autocelebratorio del poder, en su intento de convencernos de que no existe ninguna caverna. A la televisión igual que a la caverna de Platón, se pueden referir las palabras con las que la Tesis 29 de La Sociedad del Espectáculo resaltan el doble elemento de la individualización de los sujetos y de su dependencia del centro que gestiona las imágenes: «Lo que une a los espectadores no es otra cosa que una relación irreversible con el mismo centro que mantiene su aislamiento. El espectáculo reúne a los separados, pero los reúne en cuanto separados». Opera, en efecto, en un sentido doble pero convergente: hace que los sujetos no deseen otra cosa que la falsedad que les viene transmitida sin interrupciones y, al mismo tiempo, que no mantengan relaciones entre ellos, sino sólo, individualmente y de forma puramente pasiva, con los centros de difusión unidireccional de las imágenes.

En cuanto «representación diplomática de la sociedad jerárquica», la mediación de los media está desde siempre mediada por intereses concretos, por perspectivas que inevitablemente remiten a una esfera en la que el conocimiento se entrelaza con la política, la concepción del ser con la de la sociedad. La función del medium —lo sabemos— es transformar representativamente la caverna en la única realidad posible, persuadiendo a sus prisioneros de la necesidad de adaptarse a sus espacios, en ausencia de alteridad digna de ser alcanzada: «¡No tendrás otra realidad fuera de esta!», afirman con el poder de los media los sofistas de la caverna de Platón y aquellos expertos en mentiras que suenan sinceras de la actual caverna de paredes invisibles y tan vasta como el planeta.

Así, en una letal inversión de la ecuación de identidad hegeliana entre real y racional, para el homo videns contemporáneo, absorto en su pasividad de espectador y en su soledad global, lo que es virtual es real, y lo que es real es virtual. No hay ente fuera de su apariencia, de su manifestación mediática y del espectáculo que lo vuelve perceptible. Los hechos ya no existen, solo interpretaciones o, rectius, imágenes de hechos que fluyen, con velocidad inaprensible, sobre las paredes catódicas de la nueva caverna, tan grande como para no dejar nada en su exterior.

Era 1991, y hacía poco que acabábamos de entrar todos en la única caverna planetaria sin fronteras. Fue entonces cuando vimos, con atónita pasividad, el torrente de imágenes que alguien, oculto tras un muro situado más allá del Atlántico, hizo deslizar en la cadena de televisión estadounidense CNN, mostrando escenas bélicas en Irak. Fatalmente, sin embargo, no aparecieron los cien mil iraquíes sepultados bajo la arena y que, por lo tanto, no formaban parte de la realidad para el espectador de la caverna catódica. No se vio tampoco la destrucción de Bagdad y de Babilonia.

De manera no muy diferente, en el primer vistazo al nuevo Milenio, desde el puesto oculto tras el habitual murete al otro lado del Océano, eran proyectados, en las pantallas dotadas de mando a distancia de la nueva caverna global, los simulacros de las «primaveras árabes»: no había una sola eἴδωλον –imagen-, entre las enviadas, que no mostrara sueños de libertad y promesas de felicidad. No hubo ninguna, por ironía de la historia, que revelase cómo aquellas experiencias condujeron, en realidad, a regímenes tribales y a infiernos despóticos indudablemente peores que aquellos de los que prometían liberar.

La verdad, que no dejamos de aprender de la lección de Platón sobre el estatus de la dóxa, es que la imagen, con su evidencia inmediata de «apariencia» (δοκεῖν), no nos dice nada de la verdad de los hechos y de los motivos. No coincide con la esencia de lo real que, sin embargo, promete reflejar fielmente; al contrario, muy a menudo engaña haciendo parecer lo real otra cosa distinta de aquello que es o, en ocasiones, incluso sustituyéndolo. Si, con la sintaxis hegeliana, das Wahre ist das Ganze («la Verdad es el Todo«), entonces la imagen —vale la pena reiterarlo en un tiempo que ha sido bautizado como el de la «post-verdad» y el de las fake news— es por antonomasia das Unwahre (lo No-verdadero). De hecho, lejos de ser das Ganze (el Todo), la imagen es, por su esencia, destello, fotograma y fragmento aislado. No es simplemente la parte separada de el Todo: es, al mismo tiempo, la parte que pretende ser el Todo, agotar su esencia y, por tanto, volverlo superfluo.

La victoria de las imágenes viene acompañada, en el orden de la sociedad del espectáculo, por la «derrota de las ideas» (Marcello Veneziani) y el triunfo de los ídolos del presente, de los simulacros y de las ideologías (o, para ser precisos, de la única ideología superviviente). Las ideas han sido sustituidas por la publicidad, por la retórica de las imágenes y de los cuerpos. En lugar del pensamiento y del esfuerzo del concepto, prevalece la subcultura de las emociones y de las sugestiones, de los deseos de consumo que han destruido los proyectos de emancipación.