Es casi un lugar común en filosofía apelar a la conocida sentencia con la que Aristóteles abre su Metafísica: Παντες ανθρωποι τον εἱδεναι ορεγονται φυσει, es decir, “todos los hombres desean por naturaleza saber”[1]. Ahora bien, la existencia del deseo no implica su consumación, o diciéndolo de otra manera, la potencialidad de saber, que constituye una facultad real en el hombre, no implica necesariamente la perfectibilidad que se da en su actualización. Esta condición, hace del hombre un caminante, un buscador, un peregrino del logos. Aristóteles, como todo talento clásico, conoce las limitaciones humanas, pero confía en este ser peregrino. Esa confianza se resquebraja lentamente hacia el otoño medieval y se hace tono anímico permanente en los grandes siglos de la modernidad. Quizás, la figura emblemática que compendia esta actitud de desconfianza sea la del filósofo de Königsber, Immanuel Kant. La historiografía filosófica nos permite entre otras cosas, el maravilloso ejercicio de las lecturas comparadas. Así como Aristóteles inicia su obra magna con la sentencia que evocamos, Kant inicia la suya reconociendo ese deseo íntimo y natural en el sujeto, pero le niega su posibilidad de consumación. Kant hace del hombre –pedimos disculpas si suena mal-, un impotente metafísico. Leemos en el prólogo de 1781 a la primera edición de la Crítica de la Razón Pura, lo siguiente:

“La razón humana tiene el destino singular, en uno de sus campos de conocimiento, de hallarse acosada por cuestiones que no puede rechazar por ser planteadas por la misma naturaleza de la razón, pero a las que tampoco puede responder por sobrepasar todas sus facultades”[2]

Si bien en Kant, algunos conceptos adquieren una funcionalidad particular, tales como, por ejemplo, “razón”, “conocimiento”, “imaginación”, “trascendental”, etc., resulta claro que esta sentencia que el filósofo de Königsber desarrollará larga y meticulosamente en su obra, a saber, la de la imposibilidad de la metafísicacomo ciencia, redunda en una decapitación de la razón, elemento que provocará a su vez, el advenimiento de una nueva cosmovisión, la del denominado idealismo alemán. Un eco fichteano resonará en los jóvenes de la nueva Alemania: “al viejo Kant le tembló la mano”.

Volvamos entonces al inicio de nuestra meditación. El acto de filosofar no resulta de un mero movimiento dispositivo de la voluntad, es decir, no es un procedimiento que pueda encomendarse a la mera decisión. Aquí se presenta una larga discusión en el seno del quehacer filosófico y que puede resumirse en el siguiente interrogante: ¿Se puede “enseñar” a filosofar? O visto desde otro ángulo: ¿El acto de filosofar, puede “aprenderse”?. Sobre este punto, somos escépticos como lo es Sócrates en el Menón platónico respecto de la virtud. En el mencionado diálogo, Platón pone en boca de Sócrates la hipótesis provisoria de considerar a la virtud como conocimiento. De ser así, la virtud tendría carácter de transmisible, lo cual, a la luz de la naturaleza del hombre y los hechos que de su acción se desprenden, la conclusión es negativa. El remate del diálogo, con cierta impronta mística, elemento al que nunca renuncia Platón, es que la virtud viene dada por adjudicación divina. Trazando un paralelo con esta especulación platónica, creemos que el filósofo es de algún modo un poseso, es decir, aquel que ha recibido el favor divino de la interrogación radical, del anhelo de la última realidad posible. Ahora bien, que lo divino haga ofrenda de ese don, no significa que el hombre asuma el regalo. Creemos que para encarnar esa ofrenda es necesaria una conmoción, una sacudida, una asonada espiritual, algo que provoque de algún modo un despertar del hombre desde su posición corriente y lo disponga a hundirse, no sin dolor, en el abismo de ese interrogar esencial. “A distinguir me paro las voces de los ecos”decía el poeta, y algo de eso tiene la vocación filosófica. Josef Pieper se ha referido bellamente a la encarnación de esta virtud al afirmar que el auténtico preguntar filosófico es “un proceso existencial que se desarrolla en el centro del espíritu, un acto espontáneo, acuciante, de la vida interior que no se puede soslayar”.[3]

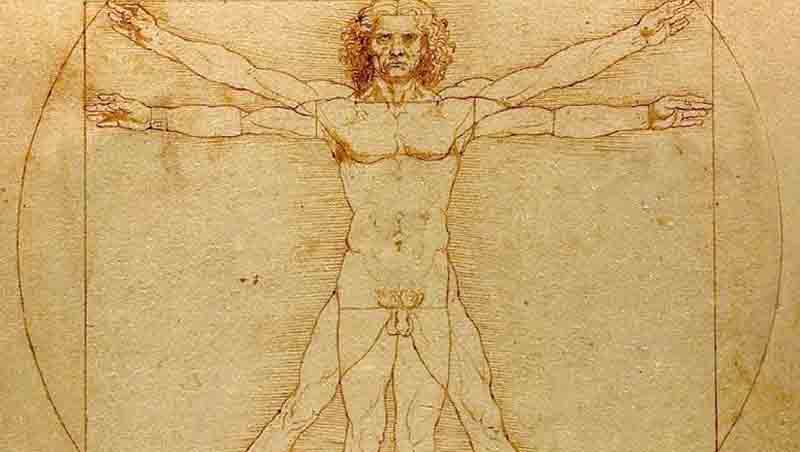

El filósofo, y éste es la tesis central de nuestra meditación, no es un “profesional del pensamiento” sino un peregrino, un homo viator como alguna vez lo llamó Gabriel Marcel. El deseo de conocer, la amistad con el saber (ese es el auténtico sentido del término filosofía) supone siempre un acto primario: la ruptura de la comodidad mediocre, del aletargamiento, para llegar a un contacto vivido con el mundo. A esa vivencia se refiere el término griegoθαυμάζω(Thaumazo), que no es un mero asombrarse sino un mirar reverenciante cuyo acto se perfecciona en el “darse cuenta”.Este acicate que producen las cosas, compromete al hombre todo, a la realidad humana integral, a todas las facultades vitales del ser humano.

Es notable como las miserias de ciertos hombres, o mejor aún, de ciertos “hagiógrafos” de la filosofía, se han disputado -y aun lo hacen- los restos del viejo y querido Unamuno. A nosotros, Unamuno nos interesa, no por su discurso del 36 o sus filiaciones políticas, sino por su médula pasional. El bilbaíno, tosco algunas veces, magnánimo y dolorosamente lúcido otras tantas, se erige para nosotros como un pensador insoslayable. En su obra Del sentimiento trágico de la vida, escribe:

“Hay personas, en efecto, que parecen no pensar más que con el cerebro, o con cualquier otro órgano que sea el específico para pensar; mientras otros piensan con todo el cuerpo y toda el alma, con la sangre, con el tuétano de los huesos, con el corazón, con los pulmones, con el vientre, con la vida. Y las gentes que no piensan más que con el cerebro, dan en definidores; se hacen profesionales del pensamiento”.[4]

A esto nos referimos al afirmar que la filosofía compromete al hombre todo, porque aquel que en verdad filosofa, siente el pensamiento y piensa el sentimiento.

Nos preguntamos entonces a modo de epílogo: ¿Dónde radica esta fruición del filósofo hacia ese interrogar esencial?, y respondemos: en su auténtica e íntegra naturaleza. Por eso volvemos, con el auxilio de los grandes de todas las épocas, a reivindicar aquello que la posmodernidad o el criptoidealismo han deshecho: la unidad del hombre.

Y sí, somos desvelados, obsesivos, exigentes, porque como decía Scheler: “Antes de ens cogitanso de ens volenses el hombre un ens amans”.[5]

[1]Aristóteles. Metafísica 1, I Edición trilingüe por V. García Yebra, Ed. Gredos, Madrid, 1998. Pág 3.

[2]Kant, I. Crítica de la Razón Pura. Traducción de Pedro Ribas, Ed. RBA, Barcelona, 2004: Pág. 7.

[3]J. Pieper. Defensa de la Filosofía. Ed. Herder, Barcelona, 1989: Pág. 27.

[4] M. de Unamuno. Del sentimiento trágico de la vida. Ed. Losada, Buenos Aires, 2014: Pág. 18.

[5] M. Scheler. Ordo amoris. Ed. Caparrós, 2008: Pág. 45.