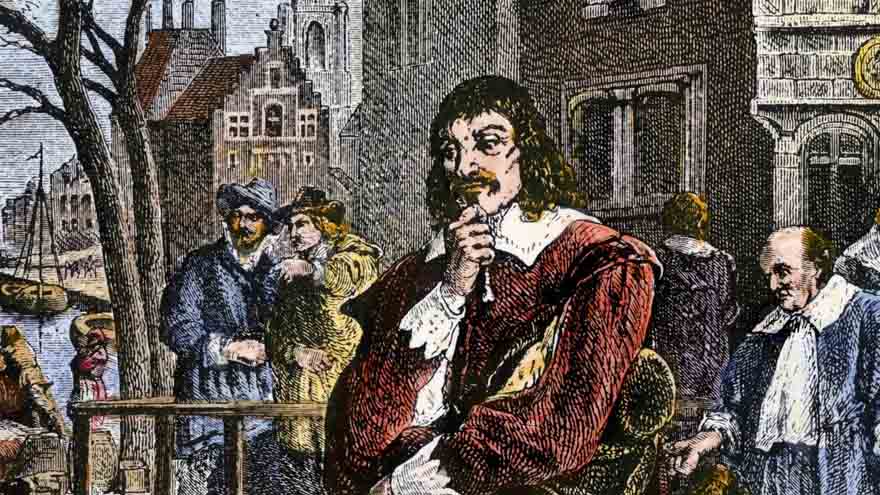

Se ha conservado una carta que Descartes envió desde Ámsterdam, el 5 de mayo de 1631, a Guez de Balzac, literato con quien mantuvo estrecha amistad durante su estancia en París. En ella le describe los rasgos más destacados de su eremítica existencia holandesa:

“Paseo todos los días entre la confusión de una gran multitud con la misma calma y libertad de sus avenidas, y no miro a los hombres que veo de manera distinta que a los árboles que uno encuentra en sus bosques o a los animales que allí pastan. El rumor propio de su actividad afanosa no interrumpe mis ensoñaciones más que el de un arroyo. Y cuando hago cualquier reflexión sobre sus acciones, me produce el mismo placer que la vista de los campesinos que cultivan la campiña: porque veo que todo su trabajo sirve para embellecer el lugar de mi morada y para asegurar que no falte nada. […] ¿Qué otro lugar elegir en todo el resto del mundo en el que se pueda disfrutar de una libertad tan completa, en el que se pueda dormir con menos inquietud, en el que haya tantos ejércitos vigilantes dispuestos a protegernos, en el que los venenos, las calumnias y las traiciones sean menos conocidos y en el que se haya mantenido más viva la inocencia de nuestros antepasados ? […] En esta gran ciudad en la que me encuentro no hay hombre, excepto yo, que no se dedique al comercio, cada uno está tan atento a su propio beneficio que podría estar toda la vida sin ser visto por nadie. […] ¿Existe otro país en el que se pueda gozar de una libertad tan completa?” (AT, yo, 202).

La imagen se encuentra, aunque con contornos más borrosos, en las páginas del Discours de 1637, donde el filósofo explica haber elegido «alejarme de todos los lugares en los que pudiera tener conocidos» (AT, VI, 31), encontrando finalmente su propio locus amoenus –lugar idílico- «entre la multitud de un pueblo grande, muy activo, y más preocupado por sus propios asuntos (soigneux de ses propres affaires) que curioso por los de los demás, sin carecer de ninguna de las comodidades de las ciudades más populosas, he podido vivir en tanta soledad y con tanta tranquilidad como no habría podido encontrar en los más lejanos desiertos (dans les deserts les plus escartez)» (AT, VI, 31).

La descripción propuesta por Descartes casi puede traducirse pictóricamente, como en un cuadro (comme en un tableau). Debemos imaginar a Descartes que, avanzando “enmascarado”, camina entre la multitud sin ser conocido ni reconocido. Está solo incluso entre la gente que lo rodea por todos lados. Y no muestra ningún interés por aquellos que tiene alrededor, indiferentes a su atención no menos que los árboles o los animales que despreocupadamente pudiera ver en torno a él si se hallara en un bosque aislado, en lugar de en un espacio urbano.

A diferencia del Sócrates que Platón recrea en su Fedro (230 a.C.) -que, conducido a la naturaleza fuera de la ciudad de Atenas, pide ser devuelto a la urbe, ya que las plantas, al contrario que los seres humanos, no tienen nada que enseñarle-, deberíamos imaginar a Descartes deseoso de regresar a su habitación, donde podría finalmente deshacerse de la máscara y retomaría el hilo de sus propios pensamientos. En realidad, incluso cuando Descartes pasea entre la gente, con su máscara, es como si nunca dejara de pensar y de fantasear: el bullicio de las «actividades afanosas» de las personas en torno suyo no interrumpe sus elucubraciones más de lo que lo haría el murmullo de fondo de un arroyo.

A veces, Descartes cavila incidentalmente algunas consideraciones sobre el trabajo de quienes le rodean que, por otro lado, según cuanto declarará en las Meditaciones, podrían muy bien no existir, del mismo modo que un fantasma o una máquina cubierta por una manta. Pero, según su propia confesión, se trata de reflexiones que no tienen por objeto la alteridad y la existencia de otros, sino siempre y sólo el Yo cartesiano, que del actuar y el existir del otro extrae el mismo placer que se obtiene observando el trabajo de los agricultores y meditando acerca de los beneficios que de ello derivan para nuestra vida individual en términos de frutos y de productos útiles.

El otro, si realmente existe, es para el Sujeto cartesiano, todo lo más, un instrumentum útil para su confort y sus necesidades. No tiene valor en sí mismo –parece sugerir Descartes–, sino únicamente en relación a las ventajas que puede aportar a mi existencia. La ontología política de Descartes se manifiesta en este pasaje con la máxima claridad: el Otro, de cuya existencia real ni siquiera puedo estar seguro, no tiene ningún interés para mí, salvo en la medida en que pueda serme útil. La sociedad, así entendida, parece asumir ya en Descartes la fisonomía a la que Adam Smith, en La riqueza de las naciones (1776), conferirá dignidad filosófico-económica.

La sociedad civil es ahora abiertamente concebida por Descartes como una commercial society, en la que cada uno se relaciona con los otros exclusivamente en nombre de su propio interés y de la búsqueda del beneficio: de ahí deriva la imagen de una sociedad construida sobre bases no-sociables, es decir, fundada concretamente sobre la “insociable sociabilidad”, dirá Kant; una sociedad en cuyos espacios cada uno entabla con el otro relaciones efímeras, incardinadas sobre la fría lógica del do ut des –doy para que des-, para luego replegarse en sí mismo, en su propia habitación caldeada por la estufa.

Descartes lo subraya explícitamente: la libertad de Ámsterdam –la más completa que pueda imaginarse– se resuelve en el individualismo comercial de las mónadas insociablemente sociables, enteramente dedicadas al comercio y atentas únicamente a su propio beneficio. El Estado mismo, del que Descartes rara vez trata en sus obras, parece determinarse en la función clásicamente liberal del «Estado vigilante nocturno» (el «Estado mínimo»), mero controlador del adecuado funcionamiento de la sociedad civil entendida como commercial society: se limita a prestar el servicio de policía y a proteger a los individuos en sus relaciones mercantiles. Así se explica la entusiasta referencia cartesiana a la instancia de “tantos ejércitos vigilantes dispuestos a protegernos”.

La carta que estamos examinando es ciertamente nodal, ya que deja aflorar otro posible motivo para la elección cartesiana de trasladarse a las Provincias Unidas, además de las ya mencionadas razones del ansiado autoaislamiento y el clima de mayor libertad de pensamiento y de expresión. De hecho, en aquellos años, las Provincias Unidas eran la fragua del capitalismo moderno y de su estilo de vida, entregado al espíritu práctico y a la laboriosidad de una burguesía en auge, que aspiraba a una salvaguardia de su libertad de movimiento y de tráfico. Las Provincias Unidas de aquel tiempo eran, en efecto, una anomalía respecto a la Europa contemporánea, “asfixiada” por el poder absolutista. Holanda aparece como un milagro admirado y, al mismo tiempo, como la bandera de una libertad burguesa en otros lugares comprimida y limitada por el centralismo del Estado.

Las espirales del Leviatán estatal resultan atenuadas en Holanda (especialmente en comparación con la Francia en la que nació Descartes), que encarna por tanto la posibilidad burguesa de plena realización de su propio proyecto de clase no coincidente con las razones del Estado absoluto. El edén burgués de Holanda, como lo definió Huizinga, es deseado y buscado por la burguesía y por los instruidos de la nueva cultura, que aspiran a un clima de mayor libertad individual, de empresa, de pensamiento y de expresión: «las Provincias Unidas -escribe Pavan– ofrecían la imagen de un ascenso del mundo burgués, de un desarrollo de aquella parábola histórica de expansión y fortalecimiento que en otros lugares se encontraba bloqueada».

En Holanda, de hecho, la libertad burguesa no era solamente un proyecto abstracto, un desideratum difícilmente alcanzable, sino un modelo concreto triunfante en la sociedad. Por eso, Descartes lo acoge con entusiasmo, al igual que un peregrino a sus anchas en aquella realidad o, rectius, a la manera del sujeto burgués que ha encontrado su propio humus ideal para vivir, para investigar y para dar fundamento teórico al nuevo modo de producción, desarrollado en esas zonas de forma más avanzada que en otros territorios.

El nuevo sistema capitalista de producción, desde su fase auroral, tiende a generar una inédita fundación simbólica y religiosa centrada sobre la exteriorización de la omnipotencia de la economía y del comercio hipostasiados, autonomizados y absolutizados. El Sujeto cartesiano figura como el apéndice ideal del nuevo modo de producción, puesto que está completamente integrado en este sistema, respecto al cual es un individuo cuyo pensar se resuelve en el detectar de modo exacto lo existente, sin jamás cuestionarlo (y de hecho adaptándose siempre a ello programáticamente), avanzando en los espacios de la sociedad mercantil como una máscara, como una función expresiva de dicho sistema: su libertad existe, privadamente, como facultad de pensar en la soledad de la propia habitación y, públicamente, moviéndose como un individuo asocial, protegido por los «tantos ejércitos vigilantes», encontrando al otro sólo con vistas a su propio interés personal, como en el ejemplo que propondrá Smith del cervecero, el carnicero y el panadero.

A través del dispositivo smithiano de la invisible hand –mano invisible-, emergerá de manera cristalina el movimiento de divinización del mercado como único fundamentum de la vida social y, además, como Deus mortalis. El Dios tradicional es despojado de sus prerrogativas y, en este caso concreto, de la providencia, que viene refuncionalizada y atribuida al mercado, transformado él mismo en divinidad providencial y garante del triunfo final del bien en la doble forma del bienestar social y del beneficio económico. El Dios de Descartes, como sabemos, es filosóficamente reducido a simple «geómetra» que pone el mundo en movimiento para luego abandonarlo a sus principios de movimiento mecanicista. Es el “Dios filosófico” requerido por la lumen naturale, no el pascaliano “Dios persona” al que llega la fe.

En la commercial society de la que la Ámsterdam de la época es una forja, bajo la imperceptible guía providencial de la mano invisible, los productos del egoísmo de las soledades antagónicas y de la división del trabajo vienen combinados, en última instancia, en una totalidad armoniosa que escapa a la mirada parcial de los individuos. Execrables y repugnantes si se los considera abstractamente, los elementos del egoísmo se convierten así en los principios motores del bienestar social general que para desplegarse –este es el tácito corolario– no requiere instancias externas respecto al mercado, excepción hecha de las funciones policiales de control. Parece que el imaginario cartesiano está ya impregnado de esta lógica, si se tiene en cuenta que el filósofo celebra como un mérito el hecho de que, en Ámsterdam, cada uno cultive sólo sus propios intereses personales en nombre de lo útil. En el Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil de Locke (1690), el Estado no tendrá otra función que la de garantizar la seguridad y la propiedad de los ciudadanos. Y ésta parece ser la función del poder político también para Descartes de paseo por las calles de Ámsterdam.

Como recordará Smith en apoyo de su tesis, garantizarnos el sustento no es consecuencia de la benevolencia del carnicero, del cervecero y del panadero; sus actividades respectivas responden a su egoísmo utilitario, en nombre del cual cada uno promueve su propia ganancia y ésta se transforma en prosperidad general. Traducido al lenguaje figurado de la Fábula de las abejas de Bernard de Mandeville (1705), de los vicios privados brota, según una lógica insondable y, a su manera, providencialista, la virtud pública. Con Smith, la autofundación de la sociedad capitalista como autonomización de lo económico respecto al tejido de la comunidad humana se presenta con los rasgos de una «teodicea del mercado«, que proyecta en la dinámica inmanente del «librecambismo» los principios de la teodicea leibniziana.

La economía política se pretende científica, objetiva y evaluativa, cuando en verdad está inervada por una estructuración teológica y por un específico coeficiente ideológico, que se trasluce sobre todo en cuatro de sus presupuestos, evidenciados por Costanzo Preve. En primer lugar, el sensismo, es decir, retraducido a la gramática de la ontología del ser social, el hecho de que el proceso que se establece entre vendedor y comprador es «sensístico«, basado en el deseo de los sentidos promovido por el aura seductora del flujo pluralista de las mercancías. Así se puede leer con transparencia el tratado smithiano sobre la Teoría de los Sentimientos Morales (1759). El principle of sympathy –principio de simpatía– tematizado por Smith, comportando la empatía con las pasiones y sentimientos de los otros y coexistiendo abiertamente con el egoísmo, es en sí mismo hijo legítimo del régimen de producción, en la medida en que traduce el intercambio de mercancías entre el polo del vendedor y el del comprador, en la identificación psicológica simpática que permite al primero anticipar mediante la empatía los deseos nacientes del segundo, favoreciendo así el intercambio y, en consecuencia, la circulación.

El segundo presupuesto del nuevo modo de producción y de relación debe ser ubicado en el empirismo, o sea en la exigencia de hacer principiar el proceso cognitivo en la mera duplicación del mundo exterior (con eliminación del elemento histórico-genético en el ámbito socio-político), de asumir la producción capitalista como originaria y, al mismo tiempo, como una «cuestión de hecho». La presencia en el sistema cartesiano de las aeternae veritates –verdades eternas– y del alma inmortal, de Dios y de una res cogitans –cosa pensante– irreductible a la materia, ha de entenderse como un elemento de la aún no total afinidad de su sistema con el nuevo modo de producción in statu nascendi.

El tercer presupuesto reside en el escepticismo metafísico, esto es, en la despedida de toda verdad metaempírica que se pueda oponer al mercado, transfigurado en Absoluto a establecer y aceptar como verdad indudable y como horizonte natural-eterno.

Finalmente, como cuarto y último presupuesto, figura el utilitarismo; a saber, la asunción (desde Hume a Smith, de Bentham a John Stuart Mill) de la “utilidad” como único criterio rector de la acción ética y política.

La sociedad, ya en Descartes, se convierte en la arena de las relaciones utilitaristas, en las que el nexo social no existe como fin en sí mismo, sino como herramienta para dar satisfacción a la búsqueda egoísta del propio interés personal y para atender las propias necesidades. Hegel calificará con la locución “sistema de dependencia multilateral” (System allseitiger Abhängigkeit) la relación que se establece en el marco del “sistema de necesidades”. Tal expresión alude a la mediación de las necesidades y de la satisfacción de los individuos por medio del trabajo y la satisfacción de las necesidades de todos los demás. Y es con estos ojos con los que Descartes estudia y vive con entusiasmo la sociedad de Ámsterdam.

De aquí deriva una específica dialéctica de la contingencia, por la cual las necesidades se satisfacen gracias a circunstancias accidentales ligadas al juego del mercado. La “perfección suprema” de la sociedad de mercado ya no está garantizada por un Dios trascendente, sino por las mismas dinámicas inmanentes orquestadas por la mano invisible, sin que esta refuncionalización vaya a eliminar o, ni tan siquiera, a redimensionar el dogma leibniziano del “mejor de los mundos posibles”, en su doble función de santificar lo existente y de desalentar a priori la posibilidad, o incluso la mera “pensabilidad”, de un mundo estructurado de otra manera.

La economía viene a manifestarse así como la sucesora lógica e histórica de la teología: el Absoluto, o sea la totalidad de las relaciones sociales entre los hombres, se transfiere desde una unidad externa (que debe legitimar de manera trascendente la jerarquización de la sociedad) a una unidad interna que justifica de manera inmanente la acumulación ilimitada de capital, etsi Deus non daretur –como si Dios no existiera-.

La sociedad capitalista se presenta como el lugar en el que –por mor de las muchas contradicciones de las que está entretejida– al principio prolifera la religión como forma simbólica de felicidad extramundana y, posteriormente, como una sociedad religiosamente estructurada, con sus jerarquías, sus Absolutos y su “fórmula trinitaria”. En la sexta de sus Cartas inglesas (1734), Voltaire destaca que en la Bolsa de Londres el judío, el cristiano y el musulmán negocian pacíficamente, como si pertenecieran a una única religión, atribuyendo el título de infieles sólo a los responsables de bancarrotas.

El párrafo 183 de los Principios de la Filosofía del Derecho de Hegel, delinea la bürgerliche Gesellschaft –sociedad civil o sociedad burguesas– en su figura más baja – el “sistema de las necesidades” (System der Bedürfnisse) – principalmente como “estado exterior, estado de necesidad y estado de razón” (äusseren Staat, Not-und Verstandes-staat). Este sistema de dependencia multilateral y de dispersión de la eticidad resulta consecuentemente incardinado sobre la exigencia autorreproductiva de la singularidad concebida como átomo en sí misma: en este nivel, lo individual y lo universal, el yo y la sociedad, están conectados, pero según modalidades que les permiten subsistir como independientes y desconectados. El paisaje descrito por Descartes en su carta holandesa, con su centro en la “multitud solitaria” de mónadas comerciales indiferentes entre sí y dedicadas únicamente al comercio, es su representación más plástica.

Siguiendo una tesis que también será retomada por Hume en su ensayo Sobre el comercio, ya Mandeville había sostenido sin perífrasis que el vínculo de la sociedad civil surge de la necesidad de beber y de comer en que se encuentran los individuos humanos. Así, en la Teoría de los Sentimientos Morales de Smith (1759): «La sociedad puede subsistir entre hombres diferentes, como entre diferentes comerciantes, por el sentido de su utilidad, sin ningún amor o afecto recíproco. E incluso si ningún hombre en ella se encontrara sujeto a alguna obligación, o tuviera vínculos de gratitud con otro, se mantendría todavía en pie por un mercenario intercambio de buenos oficios, con arreglo a una valoración común».

El teorema es completado, como sabemos, con el exemplum del cervecero, el carnicero y el panadero en la posterior Riqueza de las naciones. Tal ejemplo paradigmático había sido anticipado por Pierre Le Pesant de Boisguilbert y su Factum de la France (1707). Este, por un lado, había puesto en la picota a la clase ociosa y parasitaria de los financieros y los administradores; clase que, a su juicio, es irremediablemente rebelde respecto a Dios, que quiere que el hombre viva de su propio trabajo. Por otro lado, el escritor francés esboza un ejemplo que anticipa el que hizo famoso Smith: «El posadero que vende vino a los transeúntes nunca ha tenido la intención de serles útil, ni los transeúntes que se detienen en su local lo hacen por temor a que sus mercancías se echen a perder. Es esta recíproca utilidad la que crea la armonía del mundo y mantiene a los Estados; cada uno se preocupa de satisfacer su propio interés personal al más alto grado y con la mayor felicidad posible».

Conviene asimismo recordar que el argumento de la insociable sociabilidad, que en Smith y en Le Pesant de Boisguilbert se presenta en forma completamente secularizada, a su vez había sido prefigurado por Jean Domat, en su Tratado de las leyes (1689), en clave teológica. En referencia a la competencia y al sistema de los egoísmos, Domat escribe: «De este principio de división Él [Dios] ha hecho un vínculo que une a los hombres de mil modos y regula la mayoría de las relaciones». Respecto a la nutrida serie de autores que anticiparon las argumentaciones, Adam Smith se distingue, además de por una más acentuada conciencia crítica, por la depurada sistematización teórica realizada.

En La riqueza de las naciones, de hecho, el principio de la insociable sociabilidad y de la dependencia egoísta multilateral es elevado a núcleo del nuevo sistema de la armonía preestablecida de orden económico: «El sistema simple y obvio de la libertad natural se establece espontáneamente por sí mismo. Cada hombre, siempre que no viole las leyes de la justicia, es dejado perfectamente libre de perseguir su propio interés a su manera y de llevar su actividad y su capital en competencia con los de cualquier otro hombre o categoría de hombres».

En el teorema smithiano de la mano invisible se entrelazan dos núcleos temáticos que pueden cristalizarse así: a) se da un orden social naturalizado, según la antropología del homo oeconomicus (el animal librecambista, que es al mismo tiempo un cartesiano animal cogitans, «calculante» y «comprobante») y en la forma de una mecánica del intercambio y del equilibrio; b) hay una concordia de los egoísmos, conforme a la figura de una leibniziana «armonía preestablecida» aplicada al reino económico y tal que genera automáticamente -siguiendo el teorema neoliberal contemporáneo, variante actualizada de la «mano invisible«- un insondable trickle down effect –efecto derrame o efecto goteo-, por el cual recaen también hacia abajo los efectos del enriquecimiento en lo alto.

En palabras de la Teoría de los Sentimientos Morales de Smith, “los ricos son guiados por una mano invisible a hacer casi la misma distribución de las cosas necesarias para la vida que habría tenido lugar si la tierra hubiera estado dividida a partes iguales entre todos”. Ello significa no sólo que el mercado, como sistema de los egoísmos y de los apetitos individuales, encuentra por sí mismo su propio equilibrio, sino también que la mano invisible exonera a los ricos de cualquier preocupación por la justicia.

En la ontología política de Descartes están ya presentes –a menudo de forma virtual- los fundamentos de la nueva commercial society, a partir de la teorización del ego cogitans formal-abstracto y aislado, dedicado solamente al pensamiento como cálculo y como verificación, y al sistema moral de la adaptación al orden de las cosas (id est al sistema de producción absolutizado). Esto, sin embargo, no debe inducir a perder de vista los múltiples elementos de su sistema que revelan la todavía incompleta integración de la filosofía cartesiana en el nuevo sistema de producción, que más bien se registrará con los ulteriores desarrollos de la filosofía moderna (de Hobbes a Locke, de Smith a Hume).

El sistema cartesiano, que abre y, además, funda la modernidad capitalista, alberga en su interior una profusa serie de elementos irreductibles a ella; elementos que –desde las verdades eternas hasta el alma inmortal y Dios– se pueden leer, con Gilson, como inconfesables fragmentos supervivientes de la filosofía escolástica.