(A propósito de la extraordinaria exposición virtual de Arte y Ciencia organizada en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid por la Fundación Ercilla y el CSIC)

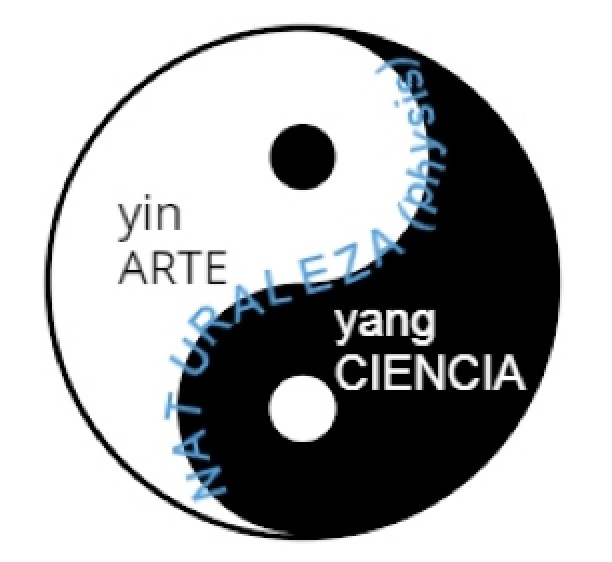

Platón ‒siempre va sobre seguro quien se remonta a él‒ creía que la Belleza es la Verdad y que, por lo tanto, aunque eso sea ya lógica aristotélica más que gnoseología platónica, la Verdad es la Belleza, y viceversa. Keats, Shelley y Goethe apuntalaron el aserto. Citarlo viene a cuento de esta iniciativa del Consejo Superior de Investigaciones Artísticas en fecunda connivencia con el Museo de Ciencias Naturales. Fecunda, digo, porque el Arte es yin‒femenino, húmedo, receptivo, emocional, umbrío y cóncavo‒ y la Ciencia es yang: masculina, seca, incisiva, racional, soleada y convexa. Pero el uno y la otra no están separados por una línea vertical, sino unidos por la del Tao, que es sinusoidal y permeable. Véase el diagrama adjunto.

La Belleza es el objetivo, altamente subjetivo, del Arte y esa meta se alcanza por medio de lo que se ha dado en llamar inteligencia emocional, que conduce a lo sublime; la Verdad es, en la medida de lo posible, el objetivo no subjetivo de la Ciencia, y esa meta se alcanza en función de la inteligencia racional. Las geometrías no euclidianas sostenían que las paralelas se juntan en el infinito (el apeiron de Anaximandro, la música de las esferas de Pitágoras, la armonía preestablecida de Leibnitz) y esa conjunción de vectores de energía a primera vista divergentes es lo que se pone de manifiesto en las obras de arte que hoy se exponen en este museo de ciencias. Naturales son, por cierto, las que el museo ilustra y los cuadros que en él se cuelgan. Con razón pensaban los prerrafaelitas, coreados y aplaudidos por Oscar Wilde, que la naturaleza imita al arte (o lo que es igual: aquélla es percibida por el ser humano con una mirada influida por el segundo). Y el mismo autor puntualizaba en La decadencia de la mentira: «El arte es nuestra enérgica protesta, nuestro valiente esfuerzo para enseñar a la naturaleza cuál es su verdadero lugar». La frase mantiene su sentido si se aplica a la ciencia y se vuelve del revés (ventajas y maleabilidad del pensamiento paradójico): la naturaleza y el arte enseñan a la ciencia qué lugar ocupa el ser humano en el universo.

No menciono en vano a los prerrafaelitas, un movimiento artístico cuya visión de la naturaleza, a la que los primeros investigadores de la Hélade llamaron physis, no habría sido posible sin la democratización de la ciencia que se produjo a mediados del siglo XIX. El desarrollo de la óptica, de la fotografía y del microscopio fue crucial para el detallismo naturalista de esos pintores por ellos equiparado en la jerarquía de la composición pictórica, y en contra de lo que defendía el canon académico de la época, al foco de interés humano.

Esa actitud iba más allá de lo que entonces se consideraba realismo y anticipaba lo que con el correr del tiempo llegaría a ser hiperrealismo. Los prerrafaelitas pintaban directamente del natural ‒fotografiaban, por así decir, con el pincel y la espátula‒ y prescindían de la memoria para ganar en autenticidad lo que perdían en ingenuidad y librarse del condicionamiento inducido por los esquemas mentales previos a la elaboración de la obra. En la esgrima de esa pugna y estrategia llegaron incluso al esprit de finesse de distinguir entre los colores «absolutos» ‒los de cada objeto visto por separado‒ y los «aparentes», entendiendo por tales los de los objetos vistos en su conjunto y cromáticamente contaminados por las tonalidades paredañas. Ya es afinar.

Permitan que incluya aquí un breve apunte autobiográfico. Visité de niño este museo en no pocas ocasiones, lo hice porque me fascinaba y he traído a él, en sus años infantiles, a todos mis hijos. La fascinación a la que aludo, y que persiste ‒no es su mención mera fórmula de cortesía‒, obedecía, sobre todo, al formidable esqueleto de diplodocus que en él se exhibe y que, en efecto, fascina a cualquiera, pero también guarda relación con la pedagogía del bachillerato que tuve la fortuna de estudiar, antes de que un primo segundo de mi madre y, por ello, tío mío, Joaquín Ruiz-Giménez, al ser nombrado ministro de Educación en 1951, pusiera patas arriba el eficacísimo plan de estudios elaborado por don Pedro Sainz Rodríguez, que también fue ministro de ese ramo recién terminada la guerra civil, aunque no duró mucho en el cargo y optó por buscar refugio junto al rey don Juan en Estoril tras una rocambolesca fuga.

Con la llegada de Ruiz-Giménez y de su brillante equipo, en el que figuraban gentes de tanto lustre como Pedro Laín Entralgo y Antonio Tovar, el afán de modernizar al bachillerato y de especializar a los bachilleres subvirtió radicalmente la universalidad del humanismo y puso en marcha, a mi juicio, el proceso de deterioro, solapado durante mucho tiempo, pero hoy muy visible, de nuestro actual sistema docente.

Fue entonces cuando se produjo la funesta dicotomía entre el bachillerato de Letras y el de Ciencias. Yo me libré por los pelos y formé parte de la última promoción escolar que estudió siete años de latín, tres de griego, tres de filosofía (lógica, psicología, ética, gnoseología, ontología, historia del pensamiento), siete de física, química y matemáticas, siete de religión, siete de historia de España y universal, siete de geografía, siete de lengua, uno de preceptiva literaria, tres de historia de la literatura, cuatro de francés, otros cuatro de inglés, siete de religión y, last but not least, dos de ciencias naturales (botánica, zoología, mineralogía y geología). Pasmoso, ¿no? Cuesta trabajo creerlo, pero así fue.

Platón agradecía a los dioses cuatro cosas: haber nacido ser humano, varón, griego y ciudadano de Atenas en el siglo de Pericles. Yo, que no sirvo ni para descalzar a Platón, pero que me considero su discípulo, me conformo con una: haber podido estudiar ‒por los pelos, ya dije‒ aquel bachillerato. Gracias a él, niño aún, enteradillo, y adolescente sabihondo, podía pasearme con soltura y desparpajo por las salas del didáctico museo que hoy acoge esta iniciativa y en el que vuelven a juntarse, con permiso de don Joaquín, las Artes y las Ciencias.

Podría remontarme ahora al Egipto de los faraones ‒con avidez aprende de sus sabios, aconsejó Kavafis en su poema a Ítaca‒, pero no hay necesidad de ir tan lejos. Basta con hacerlo a la Hélade y a ese momento estelar de la Cultura, las Ciencias, las Artes y las Letras, en el que siete sabios se pusieron a observar la physis (la naturaleza) y desde esa atalaya y ese contexto, sin sobresaltos, sin fracturas, sin solución de continuidad, saltaron a la sophia (la filosofía, la tragedia, la poesía, la música, el arte). Todo el saber, toda la Verdad, toda la Belleza, se fundió sin confundirse en un holograma del que dan cumplida cuenta, por escenificarla en dos ejemplos, sublimes ambos, Las Meninas y los fractales de la física cuántica, cuyo mensaje es el mismo: el Uno está en el Todo y el Todo está en el Uno. El Arte traslada el universo a los detalles y la Ciencia detalla el contenido del universo.

El constante y fértil diálogo entablado en la Grecia Clásica entre los científicos con ribetes de filósofos y los filósofos trufados de científicos se interrumpió cuando el cristianismo socavó los cimientos de la cultura pagana y Roma, heredera del espíritu de la Hélade, se vino abajo. No sólo. En otras culturas ancestrales se designaba con el mismo vocablo un triple concepto: el de la tecnología, la ciencia y el arte. El ars latino y la tekne griega aludían a la habilidad necesaria para realizar cualquier tarea, ya fuese abstracta, ya concreta. El impulso inicial del arte procedía de la religión y de la magia, pero no habría llegado muy lejos si sus artífices ‒nunca mejor dicho‒ no hubiesen aprendido a manejar la arcilla, la piedra, la madera y los metales. Y fue el desarrollo de la ciencia, aplicada o no, lo que hizo posible ese milagro ‒el de Altamira, el de Lascaux, el del busto de Nefertitis, el de la Atenea de Fidias, el del Hermes de Praxíteles, el del Discóbolo de Mirón‒ que antes de serlo, como muchos siglos después explicaría don Quijote a Sancho, fue industria, técnica, tecnología… Ésta fue, es y será la correa de transmisión entre la ciencia y el arte.

El diálogo interrumpido se reanudó, tras los siglos oscuros de la Alta Edad Media y la iconoclastia monoteísta, en el Renacimiento. Y ya todo fue coser y cantar o descubrir, inventar, esculpir, pintar, componer… Llegó el telescopio, la astronomía, la anatomía forense, la termodinámica, la biología, la robótica. Llegaron las Ciencias naturales. Llegó Leonardo. Llegó Rembrandt Llegó Dalí con sus elucubraciones sobre el óxido ribonucleico. Llegó el esqueleto del diplodocus. Y llegaron, incluso, las imágenes de los retrovirus, que también ‒eso es seguro‒ servirán de inspiración formal y conceptual, si es que aún no lo han hecho, a los artistas del presente y del futuro.

Algunos de ellos son los que en esta exposición medular, por su mensaje y por su alcance, por su calidad y por su cantidad, y por su sentido de la oportunidad y de la necesidad, han colgado hoy y aquí sus obras. Mencionarlos uno por uno y de uno en uno analizarlos y alabarlos sería imposible. Sirvan estas líneas de breve introito, genérica admiración y justificada gratitud a todos ellos.