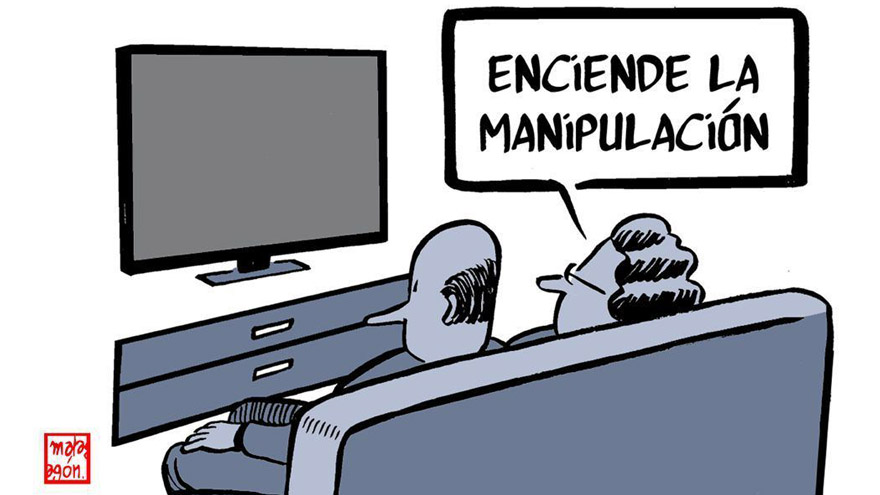

Una parte fundamental en la caverna de Platón, como espacio de manipulación, lo desempeñan los εἴδωλα, los simulacros. Estos coinciden con las imágenes que los administradores de la caverna y los amos monopolistas del discurso proyectan hoy, con fines manipuladores y propagandísticos, en las pantallas de televisión (los más sutiles puestos avanzados del poder ubicados en la sala de estar), en las páginas de los periódicos y en los cines. Este es el escenario de ordinaria estupidez que se registra en las sociedades fragmentadas del tardocapitalismo, donde —como recuerda Baudrillard— el protagonista es el «espectador que se sienta delante de su televisor, aprieta el botón y espera a que las imágenes del mundo entero caigan sobre él», en un constante e inconsciente intercambio entre lo real y el simulacro.

La televisión se basa en el doble registro de la sobreabundancia y la equivalencia indiferenciada: por un lado, la sobreinformación genera los mismos resultados que la ausencia de información; y, por otro, cada imagen aleja a la precedente y crea la impresión de que vale más o menos lo mismo que la anterior o la posterior. La imagen mediática —el εἴδωλον (simulacro) televisivo— circula en el espacio y no se posiciona en el tiempo, provocando por ello la emoción sólo por un instante antes de producir inmediatamente indiferencia y olvido. Lo que domina no es la mentira ut sic, sino un discurso en el que la verdad y la mentira son equivalentes: de manera que, propiamente, la televisión no miente sino que desarrolla un discurso que se sitúa más allá tanto de lo verdadero como de lo falso y, así, habita el espacio de la δόξα –doxa-, de la opinión siempre cambiante. Hace valer -dirá Baudrillard— la lógica hiperrealista de disuasión de lo real a través de lo virtual.

Es según esta clave hermenéutica como el mitologema de la caverna platónica es leído y presentado por Bernardo Bertolucci en su película de 1970, El conformista: en el estudio del profesor Quadri en París, durante su primer encuentro con Marcello Clerici, ambos recuerdan la historia de la caverna de Platón, convencidos de que desenmascara plenamente la ceguera de la burguesía. Esta última se contenta con ver únicamente las pálidas sombras de la realidad. La caverna se convierte así en la imagen de la ilusoriedad, tanto de la vida social italiana durante el fascismo como del nuevo régimen consumista («como les sucede a ustedes hoy en Italia», exclama el profesor), en cuyos espacios las sombras ya no fluyen sobre paredes rocosas, sino sobre lisas pantallas televisivas. El efecto es siempre el mismo: se confunde lo que se ve con la única realidad posible.

A este respecto, basta con considerar las noticias de sentido único que, en la suave no-libertad de la caverna occidental-capitalista, eran suministradas por los periódicos y las televisiones, tanto sobre la realidad oriental-comunista (casi siempre reducida ideológicamente a la realidad genocida de un inmenso gulag a cielo abierto) como sobre el propio cosmos de morfología mercadista (invariablemente glorificado como el non plus ultra de la libertad). Bajo esta perspectiva, el televisor podría concebirse plausiblemente como una caverna platónica, cómodamente instalada en la sala de estar del propio hogar, en la familiaridad de los espacios domésticos.

El cavernícola contemporáneo está, de este modo, encadenado al confort de su sala de estar, o sea al lugar donde irónicamente debería, en teoría, estar protegido al máximo de las injerencias del mundo exterior y de la propaganda asociada a las formas de inautenticidad. Siempre solo, incluso sentado junto a otros cavernícolas que, como él, son abducidos por la abrumadora sucesión de imágenes y sonidos proyectados sobre el fondo de la pantalla, el cavernícola de sala de estar confunde habitualmente el ἐπιστήμη –episteme- con la δόξα –doxa-, el conocimiento con la opinión: confunde el conocimiento de la realidad con la realidad misma que, en rigor, son sus imágenes distorsionadas.

La caverna de Platón, al igual que la hodierna caverna globalizada, figura como el sombrío reino de la «doxocracia», donde el supremo κράτος, («poder»), es ejercido por la δόξα («opinión») como conocimiento aparente y como imagen infundada. La civilización del espectáculo, más precisamente, lleva a su flagrante convergencia las dos dimensiones semánticas a las que alude el lema griego δόξα –doxa-. De hecho, remite tanto al «opinar» superficial, liberado de la estabilidad cognitiva propia del ἐπιστήμη –episteme- y conducente a la «cháchara» (el Gerede tematizado en Ser y Tiempo), como al parecer que se presenta en imágenes carentes de consistencia y de una sólida relación ontológica con el ente que, sin embargo, pretende falazmente reproducir.

Los simulacros, los εἴδωλα –eídola- en los que se determina la δόξα –doxa- y que remiten a la esfera del εἶδος –eidos-, del «conocer», lejos de acercar al actual cavernícola teledependiente y tenonarcotizado a la realidad, lo distraen y lo separan de ella no menos de cuanto lo hacían las paredes rocosas de la caverna platónica. La realidad y su conocimiento objetivo son sustituidos por un sucedáneo producido in vitro por quienes, sin dejarse ver, escondidos tras el equivalente del murete descrito por Platón, deciden qué cosas deben verse y cómo, y qué otras, por el contrario, deben permanecer excluidas de la visión y, por tanto, del concepto mismo de realidad.

En idéntica medida que con la caverna platónica, también con la caverna televisiva el objetivo es, declaradamente, inducir a los prisioneros a odiar de modo irreflexivo, considerando como opresivo y como un antro cerrado todo aquello que no coincida con los espacios hipervigilados de su propia caverna, falsamente transfigurada en el reino de la única libertad auténticamente posible. Por eso, la ideología, que con todo derecho podríamos entender como la ciencia de la εἴδωλα, de los «simulacros fraudulentos», opera siempre demonizando como falso y represivo todo aquello que no coincida con el mundo dado, con la caverna en la que se permanece encadenado sin ser consciente de ello. Tiene el objetivo de volver invisibles las paredes de la caverna, haciendo que esta parezca el mundo verdadero. A tal punto que a la ideología de la caverna responden adecuadamente las palabras de La Sociedad del Espectáculo (§ 106): «Cuanto más fuerte es, tanto más afirma no existir, y su fuerza le sirve ante todo para afirmar su inexistencia». De esta manera, fomenta el amor de los esclavos por sus cadenas y, al mismo tiempo, opera de modo apotropaico, convenciendo a las mentes de los prisioneros del hecho de que si existe una caverna, esa es siempre aquella en la que están atrapados los otros.

El dispositivo alegórico de la caverna de Platón nos abre literalmente los ojos a la diferencia abismal y, a su manera, ontológica entre lo real y su representación mediática. Lo que aparece en el espacio cerrado de la caverna no corresponde a lo real, con lo que pretende identificarse sin reservas: como los cavernícolas de Platón, también nosotros, prisioneros de la lisa caverna posmoderna de las paredes invisibles, hemos olvidado esta «diferencia ontológica» (ontologische Differenz), como podríamos etiquetarla con expresión libremente tomada de Heidegger. Y si el olvido del Ser se acompaña, en Heidegger, a la entificación del Ser mismo, subrepticiamente confuso con el ente y con la dimensión óntica (ontisch), el olvido de lo real al que nos referíamos va de la mano con la mediatización de lo real mismo, ahora falsamente identificado con su representación mediática.

Sin embargo, no debe pasarse por alto que el mando a distancia introduce una variación muy notable en la alegoría platónica. Los cavernícolas de Platón, como sabemos, no pueden elegir qué cosas ver: sobre el fondo proyectivo las imágenes se suceden en automática secuencia, sin que el espectador pueda de ninguna manera seleccionarlas. El mando a distancia, en cambio, contribuye a reforzar el efecto traicionero de la caverna. De hecho, ayuda de modo en absoluto marginal a suscitar en el espectador la ilusión de ser libre de elegir. Despierta en él la falsa impresión de ser el protagonista del espectáculo al que asiste, ya que puede, simplemente pulsando un botón, cambiar espectáculo y narración. Puede, en otras palabras, hacerse ilusiones de cambiar la realidad sin que, de hecho, la realidad experimente ningún cambio efectivo.

A decir verdad, como sabemos, este dispositivo no hace más que reafirmar la pasividad del espectador, en el acto mismo con el que finge deconstruirla. Crea en el homo videns la impresión de ser libre: pero en realidad, sea cual sea el canal de televisión que elija, siempre estará a merced del espectáculo escogido por otros, ocultos por la estructura protectora del murete. Si quisiéramos expresarnos en términos platónicos, cualesquiera que sean los «sofistas» escondidos tras el murete y los objetos que transportan, proyectando sus sombras sobre el fondo de la caverna, el dispositivo engañoso y manipulador permanecerá inalterado. Además, la variación de los sofistas y de las imágenes de los objetos transportados creará la ilusión de que el espectáculo manejado en sentido único es, en realidad, pluralista, libre y no manipulado. Lo cierto es que siempre está siendo gestionado por los monopolistas de la imagen y no por quienes solamente lo disfrutan engañándose con ser protagonistas: el mando a distancia figura de esta forma como el cetro posmoderno que eleva abstractamente al rango de rey del espectáculo al súbdito que realmente lo soporta.

Precisamente en esto consiste la esencia del presente cautiverio planetario llamado globalización: un escenario falsamente pluralista que oculta, tras el «pluralismo razonable», como lo adjetivó John Rawls, y detrás del torbellino múltiple de imágenes y mensajes, la granítica univocidad del mensaje único políticamente correcto y económicamente rentable. Desde un distinto ángulo prospectivo, en los espacios blindados de la caverna universal, tras la aparente proliferación de los matices, los colores y los plurales, se esconde lo que, con el Hegel de la Fenomenología del Espíritu, podríamos verosímilmente llamar el «monocromatismo absoluto» (einfarbige absolute Malerei) de la sociedad de los united colors del mercado; monocromatismo absoluto que es, además, también el sello distintivo de la mundialización como «mala universalización» de la planetaria «caverna de mercado», con anexa neutralización de todas las formas de producción, de existencia y de pensamiento que no coincidan con ella. Tras el arcoiris de la civilización del consumo se esconde la tonalidad grisácea del nihilismo.

Sobre ello reposa la esencia de la globalización, o mejor dicho, de la «glebalización», como colonialismo glamour y a la altura de los tiempos, que incluye neutralizando y nivela uniformando. El poder totalizante y, a la vez, totalitario del mensaje único resulta ocultado por el falso pluralismo, que no hace otra cosa que repetir, en forma plural, lo mismo: resulta superfluo subrayar que el pluralismo es ficticio donde los plurales son meras manifestaciones de lo mismo.

La identidad reiterada en formas múltiples no basta, de por sí, para garantizar la pluralidad real: esta, en cambio, para subsistir, requiere ontológicamente de esas diferencias —o, si se prefiere, de aquellas identidades diferentes entre sí— que el mecanismo opresor de la caverna aniquila, incluso aunque finja valorizarlas. A este efecto, para nada neutro, contribuyen de manera determinante los que podríamos denominar los instrumentos del pluralismo ficticio, tras los cuales se esconde el monopolio del espectáculo. Estos abarcan desde el mando a distancia de la sala de estar, que permite simular una multiplicidad desde siempre resuelta en el monólogo del poder, hasta los periódicos de las perspectivas falsamente diversificadas y secretamente coincidentes en su Weltanschauung –cosmovisión- centrada sobre la soberanía incuestionable de los mercados cosmopolitas, la nueva caverna de la que los amos de la δόξα –doxa- repiten incesantemente que es imposible escapar.

También en este caso, la potencia expresiva de la imagen platónica resulta hermenéuticamente más fecunda respecto al concepto. En efecto, basta con probar a imaginar a los cavernícolas del Libro VII de La República equipados con un mando a distancia que les permitiera cambiar el orden de las imágenes proyectadas en el fondo de la caverna, variando la secuencia o incluso los objetos transportados y reflejados en forma de simulacros. Es difícil, si no imposible, argumentar que la condición de los internados sería, gracias a ello, más libre. De hecho, lo sería aún menos, porque el engaño resultaría, si eso fuera posible, todavía más sutil y más difícil de desenmascarar.