Anterior…Crítica a la concepción del Estado y de las clases sociales en el marxismo clásico (III)

- Las tres clases fundamentales

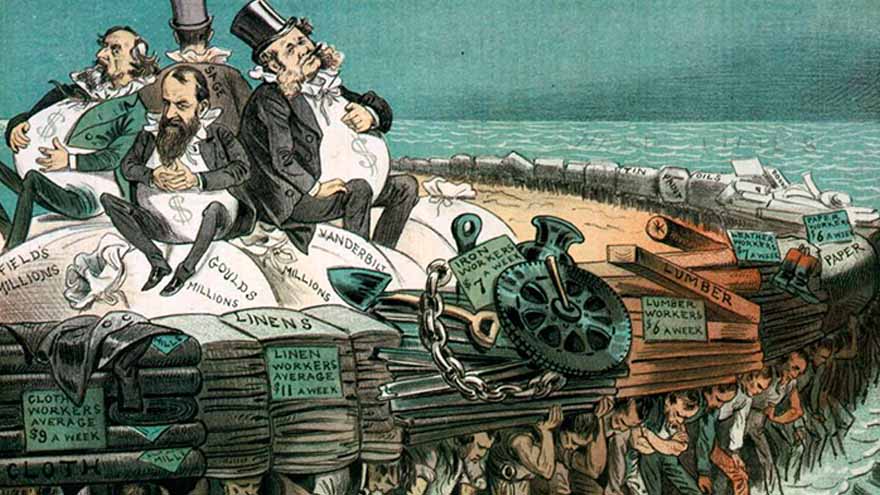

El 1 de agosto de 1854 escribía Marx para el New York Tribune que en Inglaterra la clase media era la burguesía, pues se situaba entremedio de la aristocracia por arriba y el proletariado por abajo. Y resulta que los miembros de la clase media inglesa eran «serviles con los de arribas, tiránicos con los de abajo» (Karl Marx, «La clase media inglesa», en Artículos periodísticos, Alba Editorial, Traducción de Amado Diéguez e Isabel Hernández, Sant Llorenç d’Hortons (Barcelona) 2013, pág. 97).

Aunque esa clase media estaba a su vez dividida en una clase media alta y una clase media baja (pequeño burguesa), estando la primera muy próxima a la aristocracia y la segunda al borde de descender a las filas del proletariado: «La clase media alta remeda la forma de vida de la aristocracia y se esfuerza por entrar en contacto con ella. Como consecuencia el feudalismo de Inglaterra no perecerá bajo los procesos de disolución apenas perceptibles de la clase media: el honor de esa victoria queda reservado a las clases trabajadoras» (Marx, «La clase media inglesa», pág. 98-99).

En 1854 Marx no vislumbra una lucha a dos, entre burgueses y proletarios (lo que es propio de una interpretación vulgar y simplista del pensamiento marxista), sino una lucha a tres: la aristocracia, la burguesía y, el tercero en discordia, el proletariado.

Esta clasificación ya fue expuesta por el economista inglés de origen judío David Ricardo, tomándolo del economista francés François Quesnay, en sus Principios de Economía Política y Tributación de 1817. Aunque las condiciones eran diferentes según el desarrollo histórico de cada nación.

«Llegado el momento de su intervención en el escenario de la acción política entrarán en liza tres poderosas clases que se enfrentarán entre sí: la primera representa la tierra, la segunda el dinero, la tercera el trabajo. Ahora se está imponiendo la primera, pero la segunda acabará por agachar la cabeza ante su sucesora en el terreno del conflicto social y político» (Marx, «La clase media inglesa», pág. 99).

En El Capital, al final del libro tres, donde el manuscrito se interrumpe bruscamente con un capítulo dedicado a las clases sociales, y con el que Engels decidió terminar la gran obra del filósofo de Tréveris, Marx ahonda -o pretendía ahondar- en las tres grandes clases sociales; dicha estratificación -como nuestro autor advierte- no aparece en su forma pura al estar dichas clases atravesadas por otras clases intermedias. Las líneas de demarcación entre unas clases y otras no se articulan con pureza, y por ello hay grados intermedios y transiciones.

Marx lo explica así: «Los propietarios de mera fuerza de trabajo, los propietarios de capital y los terratenientes [propietarios de la tierra], cuyas respectivas fuentes de ingreso son el salario, la ganancia y la renta de la tierra, esto es, asalariados, capitalistas y terratenientes, forman las tres grandes clases de la sociedad moderna, que se funda en el modo capitalista de producción» (Karl Marx, El Capital. Crítica de la economía política, Libro III: El proceso global de la producción capitalista, Traducción de León Mames, Biblioteca de los grandes pensadores, Barcelona 2003, pág. 919, corchetes míos).

Marx sostiene que las clases sociales se forman por la identidad y las fuentes de rédito. «Son tres grandes grupos sociales, cuyos componentes, los individuos que las forman, viven respectivamente de salario, ganancia y renta de la tierra, de la valorización de su fuerza de trabajo, su capital y su propiedad de la tierra» (Marx, El Capital, Libro III, pág. 920).

- Clases intermedias

Por tanto, contra toda burda simplificación, en tiempos de Marx obviamente no sólo existían dos clases (la burguesía y el proletariado), pues también existían clases intermedias que no eran exactamente ni una cosa ni la otra, o que se hallaban en medio de la una y la otra: como los terratenientes, los campesinos, la pequeña burguesía, u otras clases menores o de menor relevancia política que -según creía Marx- estaban condenadas a desaparecer (como, finalmente, todas las clases). Los individuos que forman parte de una clase «se consideran como parte integrante de una estructura inferior o superior a los de otra clase social» (Gustavo Bueno, Alberto Hidalgo y Carlos Iglesias, Symploké, Ediciones Júcar, Madrid 1991, pág. 453).

Leemos en el Manifiesto comunista, panfleto que fue escrito a finales de 1847 y publicado a principios de 1848, en la víspera de las revoluciones que estallarían por buena parte del continente europeo: «Los estratos intermedios, el pequeño industrial, el pequeño comerciante, el artesano, el campesino, todos ellos combaten a la burguesía para salvar de la ruina su existencia como tales estratos intermedios. No son, pues revolucionarios, sino conservadores. Más todavía, son reaccionarios, tratan de hacer girar hacia atrás la rueda de la historia» (Karl Marx y Friedrich Engels, Manifiesto del partido comunista, Gredos, Traducción de Jacobo Muñoz Veiga, Madrid 2012, pág. 592). Giro, dicho sea de paso, y perdón por decir lo evidente, que suponemos como cosa imposible.

El 1 de agosto de 1854 comentaba Marx para el New York Tribune: «La prieta y estrecha esfera en que se mueven se debe hasta cierto punto al sistema social del que forman parte. Si la nobleza rusa vive incómoda entre la opresión a que la somete el zar por arriba y la espantosa esclavitud a la que ella somete a las masas por debajo, la clase media inglesa esta embutida entre la aristocracia por un lado y las clases trabajadores por otro. Desde la paz de 1815, siempre que ha querido actuar contra la aristocracia, la clase media ha sostenido ante las clases trabajadores que sus quejas eran atribuibles al monopolio y al privilegio de esa aristocracia. Así, la clase media consiguió que los trabajadores la apoyasen en 1832 cuando deseaban la Ley de Reforma, pero, tras conseguir sus aprobación por sus propios medios, se la han negado a la clase obrera -por ejemplo, en 1848 se opusieron a ella armados con porras de policía especiales-. A continuación, los Aranceles del Grano se convirtieron en la nueva panacea de las clases trabajadoras. Esta vez fue la aristocracia la que ganó la batalla, pero los “buenos tiempos” estaban por llegar, hasta que el año pasado, como para impedir una política similar en el futuro, la aristocracia se vio obligada a aceptar el impuesto de sucesiones de bienes inmuebles, tributo del que, egoístamente, se venía eximiendo a sí misma desde 1793 mientras forzaba la aprobación del impuesto de sucesión del patrimonio personal. Con esta especie de protesta se esfumó la última oportunidad de timar a las clases trabajadoras diciéndoles que su dura suerte se debía únicamente a la legislación aristocrática. Ahora los obreros han abierto los ojos y empiezan a gritar: “¡Nuestro San Petersburgo está en Preston!”. En realidad, los ocho últimos meses hemos sido testigos de un extraño espectáculo en la ciudad: un ejército estable de catorce mil hombres y mujeres subsidiado por sindicatos y talleres de todos los rincones del Reino Unido para que libre una gran batalla por el dominio social contra los capitalistas, y, por su parte, a los capitalistas de Preston respaldados por los capitalistas de Lancashire» (Karl Marx, Artículos periodísticos, Alba Editorial, Traducción de Amado Diéguez e Isabel Hernández, Sant Llorenç d’Hortons (Barcelona) 2013, págs. 97-98).

En 1919 se afirmó en la sesión del 4 de marzo del Primer Congreso de la Tercera Internacional, la Internacional Comunista o Komintern: «es absolutamente imposible que en la sociedad capitalista, donde el proletariado y la burguesía forman dos campos hostiles, no existan entre ellos capas intermedias. La existencia de esos elementos vacilantes es históricamente inevitable, y, desgraciadamente, esos elementos, que no saben ellos mismos al lado de quién van a luchar mañana, seguirán existiendo mucho tiempo todavía» (Vladimir Ilich Lenin, «Tesis e informe sobre la democracia burguesa y la dictadura del proletariado», Versión al español de Ediciones en Lenguas Extranjeras, Ediciones Roca, Barcelona 1976, págs. 107-108).

Por lo tanto, Marx y Lenin veían a estas clases como condenadas a extinguirse, aunque haría falta «mucho tiempo», quedando así el camino despejado para el combate final, de resonancias escatológicas, en el que se daría el fin de la era capitalista y el inicio de la era comunista del «hombre total», lo que sería la culminación del curso histórico o más bien «prehistórico», porque con dicho hombre precisamente se inauguraría la verdadera historia del Género Humano en el «reino de la libertad».

- El lumpemproletariado

Marx también estudio el fenómeno que denominó «lumpemproletariado», que vendría a ser la capa más baja de la sociedad, algo así como el proletariado de baja estofa: la clase formada por mendigos, vagabundos, prostitutas, timadores, rateros y delincuentes (podríamos decir vagos y maleantes).

El lumpemproletariado es un sub-proletariado, «la canalla» que a causa de sus paupérrimas condiciones se vende con facilidad a la reacción. El lumpemproletariado es una clase cercana en la delincuencia y la «putrefacción pasiva de las capas más bajas de la vieja sociedad» (Marx y Engels, Manifiesto del partido comunista, pág. 592).

«El lumpen proletariat demuestra inestabilidad, falta de disciplina, odio a lo viejo, pero impotencia para construir u organizar algo nuevo. Una personalidad individualista de desclasado, cuyas acciones están basadas solamente en locos caprichos. En cada una de las clases mencionadas hallamos la ideología que corresponde a su psicología: en el proletariado, el comunismo revolucionario; en el campesinado, el apego a la propiedad; en el lumpen proletariat, un anarquismo vacilante e histérico» (Nikolai Bujarin, Teoría del materialismo histórico, Traducción de Pablo de la Torriente Brau, Grabriel Barceló y María Teresa Poyrazián, Siglo XXI, Madrid 1974, pág. 367).

Sin embargo, el lumpemproletariado «puede ser arrastrado a veces al movimiento por una revolución proletaria», pero «en virtud del conjunto de sus condiciones de vida estará más bien dispuesto a dejarse sobornar y prestarse a maniobras reaccionarias» (Marx y Engels, Manifiesto del partido comunista, pág. 592).

Como se dijo en 1921, los «lumpen» son a menudo representados por los anarquistas, «de quienes un bromista dijo una vez que su programa entero consta de dos artículos: artículo 1º) No habrá orden ni gobierno; artículo 2º) Nadie estará obligado a cumplir el artículo precedente» (Bujarin, Teoría del materialismo histórico, pág. 367).

Marx también tiene en cuenta los «elementos desclasados», pues no todo el mundo tiene una ubicación de clase. Ya Hegel dejó dicho al respecto que «un hombre sin clase es una mera persona privada y no está en una universalidad real» (Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Principios de la filosofía del derecho o derecho natural y ciencia política, Traducción de Juan Luis Vermal, Edhasa, Barcelona 2005, pág. 326).

¿Podría ser análogo ese individuo desclasado al sujeto que Gustavo Bueno ha denominado individuo flotante? (Véase Gustavo Bueno, «Psicoanalistas y epicúreos. Ensayo de introducción del concepto antropológico de “heterías soteriológicas”», El Basilisco. Revista de Filosofía, Ciencias Humanas, Teoría de la Ciencia y de la Cultura, Número 13, http://www.fgbueno.es/bas/pdf/bas11302.pdf, Oviedo Noviembre de 1981-Junio de 1982, págs. 12-39).

Así pues, en total Marx llega a contar hasta siete clases: (1) el lumpemproletariado (que vendría a ser una subclase), (2) los obreros industriales (el proletariado), (3) los campesinos, (4) la pequeña burguesía, (5) la gran burguesía, (6) la aristocracia financiera, y (7) la aristocracia terrateniente.