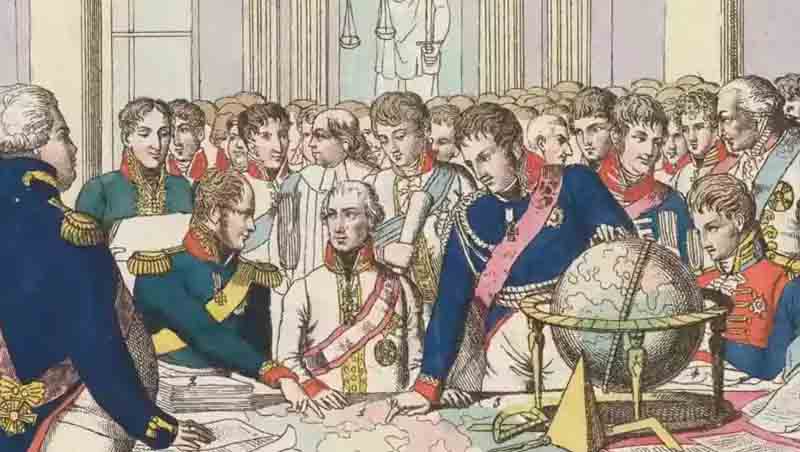

El siglo XIX transformó la dialéctica de Estados tal y como ésta se concebía en el siglo XVIII, y así el mecanicismo de relojería newtoniano, en la que las partes estaban interconectadas, sería reemplazado por el sistema darwiniano de la supervivencia de los más aptos. El gran cambio se venía produciendo desde la Revolución Francesa, y la construcción de la nación política de ciudadanos teóricamente libres e iguales, con las consecuentes guerras napoleónicas y la conclusión tras la batalla de Waterloo en la paz impuesta por las potencias vencedoras en el Congreso de Viena, que se centró en el concepto de «legitimidad», es decir, la de los vencedores sobre los vencidos. Porque la paz que se impone tras una guerra nunca es la paz evangélica o la paz ética sino la paz política y militarmente implantada, la paz de la victoria de los Estados ganadores.

De tal congreso, que duró del 18 de septiembre de 1814 al 9 de junio de 1815, surgió una «Santa Alianza», pacto que acordaron Francisco I de Austria, Federico Guillermo III de Prusia y Alejandro I de Rusia el 26 de septiembre de 1815. Se trataba de un pacto, como su nombre indica, religioso (entre católicos, protestantes y ortodoxos) y, por ello mismo, contrarrevolucionario, cuya única regla se basaba en principios de la religión cristiana: justicia, amor y paz. La Santa Alianza le servía a Rusia para mantener el statu quo en Europa, y a Gran Bretaña, Austria y Prusia para frenar el expansionismo ruso.

El Papa de Roma no quiso formar parte de la Santa Alianza. Así lo explicaba un jovencísimo Karl Marx en julio de 1842 en las páginas de la Gaceta Renana: «Cuando en la Santa Alianza se trató de hacer una unión de estados de carácter casi religioso y convertir a la religión en escudo nacional europeo, el Papa, con profunda inteligencia y de modo muy consecuente se negó a entrar en ella, argumentando que el vínculo cristiano general que une a los pueblos es la iglesia y no la diplomacia, [que sólo es] la alianza mundana de los estados» (Karl Marx, En defensa de la libertad. Los artículos de la Gaceta Renana 1842-1843, Gaceta Renana Nº 195, 14 de julio de 1842, Traducción de Juan Luis Vermal, Fernando Torres-Editor, Valencia 1983, pág. 119, corchetes míos).

El Congreso de Viena consolidó a Prusia como una potencia que se extendía desde el Vístula hasta el Rin y los alemanes vieron en tal potencia la esperanza de poder llevar a cabo la mitad de Alemania por primera vez en la historia. Prusia dejaría de subordinarse a Austria y emprendería una política exterior más competitiva.

En el Congreso de Viena, además de reorganizarse el mapa de Europa, también lo hacían las ideologías políticas del Antiguo Régimen, tras los disturbios de la Revolución Francesa y las Guerras Napoleónicas. El objetivo estaba en alcanzar el equilibrio tanto en la dialéctica de clases como en la dialéctica de Estados mediante la mutua solidaridad de los monarcas absolutistas; medida que era muy del agrado del zar Alejandro I de Rusia, al que el canciller de Austria, Klemens Metternich (su nombre completo era Klemens Wenzel Nepomuk Lothar Furst von Metternich-Winneburg-Beilstein), concedió el rol de garante de la seguridad colectiva. Todas las delegaciones allí reunidas formaron un bloque contra los liberales, los republicanos y los ateístas.

Se trataba, entonces, de la derecha primaria contra las izquierdas de primera y segunda generación. La derecha (que empezaba ser derecha cuando surgió la izquierda, igual que el padre empieza a ser padre cuando tiene al hijo) contra el liberalismo impulsado por la Revolución Francesa que los santos aliados consideraban «factor de desorden y perturbador de la paz», esto es, la paz del absolutismo (o derecha primaria). Por eso, como decía el emperador austriaco Francisco I, la nueva Europa era la Europa de «la Restauración» y sostuvo que lo firmado en Viena deberían ser pactos «eternos» que diesen la paz perpetua a Europa. Así pues, lo que se procuró construir en Viena fue un «concierto absolutista permanente».

Lo que sí es cierto es que durante cuarenta años lo acordado en Viena sirvió para solucionar conflictos internacionales sin necesidad de guerra en la dialéctica de Estados y el poder militar perdió el protagonismo en la historia de esta parte del siglo a favor del poder diplomático.

El Congreso de Viena hizo de Rusia el país más fuerte de Europa y el guardián contra la revolución. El zar Alejandro era, sin duda, el monarca más absoluto, y estaba dispuesto a consagrar toda su gloria terrenal «a la causa de acelerar la llegada del verdadero reino de Jesucristo» (citado por Henry Kissinger, Orden mundial, Traducción de Teresa Arijón, Debate, Barcelona 2016, pág. 68).

Asimismo, como le dijo al intelectual y diplomático monárquico francés Chateaubriand, «ya no existe una política inglesa, una política francesa, rusa, prusiana o austríaca; ahora solo existe una política común que, por el bien de todos nosotros, debería ser comúnmente adoptada por todos los estados y todos los pueblos» (citado por Kissinger, Orden mundial, pág. 68). Como si se tratase de un gobierno mundial o, al menos, europeo. De este modo el zar de todas las Rusias se presentaba como «un precursor de la concepción wilsoniana de la naturaleza del orden mundial, aunque a favor de principios drásticamente opuestos a la visión de Wilson» (Kissinger, Orden mundial, pág. 68).

Las potencias negociadoras en Viena tenían que compatibilizar la existencia de la Rusia zarista absolutista con la existencia independiente de sus Estados, es decir, aceptando a Rusia en el orden europeo pero «sin dejarse aplastar por su abrazo» (Kissinger, Orden mundial, pág. 68).

En el Congreso de Viena Rusia se consolidó como la potencia más poderosa de Europa, o como el árbitro de los asuntos del viejo continente. El zar Alejandro I, que se personó en el Congreso, era sin duda el monarca más absoluto. Tras consultar con su consejero espiritual, Alejandro propuso que se redactase una declaración conjunta en la que los soberanos victoriosos proclamasen concordar a que «la línea anteriormente adoptada por las potencias en sus relaciones mutuas debe cambiar fundamentalmente y que es urgente reemplazarla por un orden de cosas basado en las verdades exaltadas de la religión eterna de nuestro Salvador» (Citado por Kissinger, Orden mundial, pág. 68).

Pero en tal sistema, por muy reaccionario que fuese, no cabía una vuelta atrás a antes de 1789 (la derecha primaria es una reacción al nuevo régimen que querían imponer las izquierda jacobina y liberal pero no una vuelta plena al Antiguo Régimen). Si bien a medio camino estallaron las revoluciones de 1848 y 1849 (conflictos dados a nivel de dialéctica de clases), la guerra de Crimea de 1854 a 1856 (que enfrentó al Imperio Británico, el Imperio Francés y el Imperio Otomano contra el Imperio Ruso), la guerra austro-francesa en 1859, la guerra entre Austria y Prusia contra Dinamarca en 1864, la guerra austro-prusiana en 1866 y la franco-prusiana de 1870 (conflictos propios de la dialéctica de Estados, que el último haría posible la dialéctica de clases de la Comuna de París de 1871, clases en su expresión revolucionaria).

El Congreso de Viena estableció un orden internacional que continuó sin una guerra generalizada durante un siglo (paz que acabó con la guerra generalizada de 1914). Es decir, se organizó un nuevo orden político europeo bajo el signo de «Equilibrio de Poderes», lo que supuso la ausencia de una gran potencia que se impusiese a los demás Estados y pusiese en peligro la convivencia y el equilibrio que se buscaba y que el congreso se congratuló de hallar.

La Santa Alianza no era otra cosa que el imperativo religioso de conservar el statu quo del Congreso de Viena, con el cual el canciller austriaco Metternich procuraba la hegemonía del Imperio Austriaco en detrimento de Prusia, lo cual debilitaba el proyecto de unificación de Alemania. Era la primera vez en la historia que los Estados europeos se fijaban un objetivo común.

A la Santa Alianza entre Austria, Prusia y Rusia se incorporó Gran Bretaña, y así pasó a ser una Cuádruple Alianza. La Cuádruple Alianza aportaba seguridad en la dialéctica de Estados y venía a ser una garantía territorial para las potencias implicadas (contra Francia, aunque ésta, ya restaurada, se incorporaría en 1818 en lo que venía a ser una quíntuple alianza) y la Santa Alianza aportaba seguridad en la dialéctica de clases (contra las revoluciones burguesas o proletarias que ya empezaban a gestarse).

Pero esta combinación era cada vez más difícil a medida que iba pasando el tiempo y el recuerdo de Napoleón se iba haciendo cada vez más vago. Sin embargo, desde 1815 hasta 1848 Europa estuvo organizada corticalmente bajo los esquemas de Metternich con el respaldo del zar. Aunque Europa, en tanto biocenosis, es un espacio en el que ningún Estado ha sido capaz de imponer un orden duradero (a diferencia de Asia, América o incluso, apurando, de la plataforma islámica).

Como se ha dicho, «El orden establecido en el Congreso de Viena era lo más cerca que había llegado Europa al gobierno universal desde la caída del imperio de Carlomagno. Creó consenso en cuanto a que las evoluciones pacíficas dentro de un orden existente era preferibles a las alternativas; que la preservación del sistema era más importante que cualquier disputa que pudiera surgir en su interior y que las diferencias debían solventare a través del diálogo, no del enfrentamiento» (Kissinger, Orden mundial, págs. 69-70).

Pero a la larga el diálogo resulta imposible en esa biocenosis llamada Europa. Aunque sí es cierto que «El período comprendido entre 1815 y el cambio de siglo fue el más pacífico de la Europa moderna y las décadas inmediatamente posteriores al Congreso de Viena se caracterizaron por un extraordinario equilibrio entre legitimidad y poder» (Kissinger, Orden mundial, pág. 70).

De 1815 a 1848 la paz del Congreso de Viena sólo se vio perturbada, aunque fuese a nivel de dialéctica de clases, por la revolución francesa de 1830, conocida como la «Revolución de Julio» o de «las tres glorias», por haber transcurrido durante tres días del mes de julio; revolución que destronó al último Borbón francés y último rey absolutista de Francia, Carlos X, a causa de una sublevación de las clases medias y populares contra el rey y su autocracia, y coronó a un miembro de una rama lateral de los Borbones, Felipe Luis de Orleans, que fue bautizado por las monarquías europeas como «el rey de las barricadas», y el pueblo francés le llamaba al principio «el rey de los ciudadanos», cuyo padre se proclamó partidario de la Revolución Francesa y por eso era mirado con recelo por los monárquicos tradicionales o «legitimistas».

Luis Felipe fue elegido rey por los diputados liberales a propuesta del marqués de La Fayette. Carlos X tuvo que exiliarse y Francia se dotó de una constitución liberal que reconocía la soberanía nacional que por la cual el rey no era tal por derecho divino sino por algo igual de metafísico como la voluntad popular. Pero Luis Felipe terminó siendo «el rey de tenderos y banqueros». De hecho Luis Felipe era un rey masón (Véase Ricardo de la Cierva, La masonería invisible, Editorial Fénix, 2010, pág. 391).

Sería James de Rothschild el que concedió los préstamos para estabilizar las finanzas del gobierno de Luis Felipe, y por tales servicios a la nación política el tal Rothschild fue elevado a gran oficial con la Legión de Honor.

La revolución de 1830 cogió el testigo de la revolución liberal española de Riego de 1820, y tendría su continuación en las revoluciones de 1848-1849. En 1830 la burguesía francesa completó lo que en 1789 dejó a medias en pos, no ya de los derechos del hombre y del ciudadano, sino de sus intereses particulares de clase.

La revolución se expandió por Bélgica, que alcanzaría su independencia con respecto a Holanda con el apoyo de Gran Bretaña y Prusia, y también se expandió por los Estados alemanes e italianos, motivando el nacionalismo unificador; y por Polonia y Austria, motivando el nacionalismo disgregador. En el Reino Unido no hubo revolución pero sí empezó a dar sus primeros pasos el movimiento obrero: el tradeunionismo que se expresaría políticamente a partir de 1838 con el cartismo.

La hegemonía mundial o geopolítica del siglo XIX, tras ser derrotado el Imperio Napoleónico, estaba en manos del Imperio depredador británico, que fue el mayor exportador de capitales durante la centuria, imponiendo así la pax britannica frente a otros Imperios que querían repartirse el botín de las colonias.

Pese a no haber guerras imperialistas como las de los siglos XVII y XVIII y principios del XIX (o las del siglo XX), el decimonónico siglo fue el de mayor expansión del dominio colonial directo de la modernidad, y fue el siglo de mayor prosperidad y crecimiento de riqueza hasta entonces habido. Siglo en el que al carbón, la madera, el viento y el agua se unieron como fuentes de energía el petróleo y la electricidad, desarrollándose una industria química impensable a principios de siglo. Fue el siglo donde se consumó la emigración del campo a las ciudades, donde millones de hombres sin trabajo se concentraban en «los barrios bajos», naciendo así el fenómeno del desempleo, «el ejército industrial de reserva» al que se refería Marx.