En uno de sus libros, el filósofo marxista francés Louis Althusser señalaba que Antonio Gramsci, en su teoría de la hegemonía, debía mucho más a Benedetto Croce, Giovanni Gentile , Vilfredo Pareto y Gaetano Mosca, es decir, al conjunto de la derecha intelectual italiana, que a Marx, Engels o Lenin. Un hecho que ha sido recordado recientemente por el joven filósofo Diego Fusaro. Incluso , en el tema de la hegemonía ideológica, podríamos remontarnos, como han hecho algunos gramscianos en Italia, a los trabajos del monárquico y conservador Agustín de Cochin, recuperados hace ya varios años por François Furet, sobre la influencia de las “sociedades de pensamiento” en el desarrollo de la Revolución francesa. Importante, en ese sentido, fue igualmente la obra Reinhardt Kosselleck, padre de la historia de los conceptos, Crítica y crisis del mundo burgués.

En realidad, el hecho no era nuevo. El propio Karl Marx debía no poco, en su interpretación de la sociedad, Al conservador Lorenz von Stein, teórico de la Monarquía “social” y uno de los pensadores políticos que más influyeron en la política asistencial de Otto von Bismarck y en la revolución Meiji en Japón. El muy revolucionario Karl Korsch, en su significativa biografía intelectual del pensador de Tréveris, remarcaba la influencia de los tradicionalistas franceses Joseph de Maistre y Louis de Bonald, en la crítica marxista al individualismo liberal. Otro marxista crítico, Michael Löwy, seguidor de Georg Lukács, ha hecho referencia a un “marxismo gótico”, representado entre otros por Walter Benjamin, antiprogresista y deudor de del pesimismo cultural característico del romanticismo conservador y del tradicionalismo católico. Más recientemente, el fenómeno que se reproducía igualmente en Italia, como lamentaba Norberto Bobbio, que denunciaba la amalgama de Antonio Gramsci y Carl Schmitt defendida por algunos representantes de la izquierda revolucionaria.

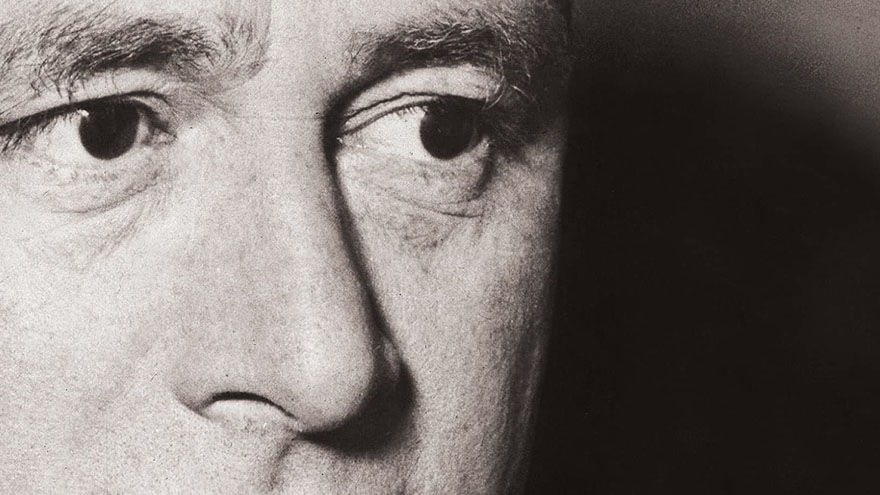

Y es que el caso paradigmático de este saqueo ha sido el de Carl Schmitt. Hace cuarenta años, Schmitt fallecía en su localidad natal a la longeva edad de noventa y seis años, el 7 de abril de 1985. Como es de sobra sabido, Schmitt ha sido considerado un crítico de derechas de la sociedad liberal-burguesa, un pensador conservador que juzga los triunfos de la Ilustración como errores gravemente peligrosos para la Humanidad. Para Gonzalo Fernández de la Mora, fue, no obstante, un “conservador heterodoxo” dado su escepticismo en relación al derecho natural. Por otra parte, su circunstancial adhesión al régimen nacional-socialista contribuyó al rechazo, al menos durante algún tiempo, del conjunto de su obra. Sin embargo, como señaló el siempre lúcido Raymond Aron, en sus Memorias, Schmitt nunca fue ni podía ser un auténtico nacional-socialista, porque era un “hombre de gran cultura”, “un jurista de talento excepcional”, víctima de las contradicciones sociales y políticas de la República de Weimar. En realidad, su producción teórica carece de contenido nacional-socialista explícito, dado que el factor racial no aparece en los fundamentos de su doctrina política y jurídica. Sin duda, aunque tuvo amigos judíos, cayó en el error del antisemitismo, pero, por desgracia, ese pathos fue característico del conjunto de la elite intelectual alemana, desde Lutero, pasando por Marx, Heidegger, e incluso de un teólogo antinazi como Dietrich Boenhoeffer, mártir de la resistencia.

A la hora de tratar a Schmitt, es preciso, ante todo, tener en cuenta no sólo la calidad, sino la ubicuidad y la transversalidad de su pensamiento, algo que le hace transcender de la dirección ideológica que el propio autor quiso darle en un momento particularmente trágico de la historia alemana y europea. En el fondo, fue un heredero de Thomas Hobbes, Jean Bodin, Juan Donoso Cortés, Joseph de Maistre, Max Weber, Karl Marx, y de Agustín de Hipona. Su crítica al normativismo de Hans Kelsen y al ocasionalismo romántico, su disección del “Estado burgués de derecho”, su insistencia en factores de orden infraestructural a la hora de analizar los contextos políticos, su crítica a la Ilustración mediante su concepto de “teología política”, su capacidad a la hora de incidir en las contradicciones del liberalismo y del sistema parlamentario o su concepción de lo político como distinción amigo/enemigo, lograron fascinar a políticos y pensadores tanto de derecha como de izquierda. Hoy sus críticas al sistema parlamentario, a los tribunales constitucionales, su concepción plebiscitaria de la democracia o su doctrina del “Gran Espacio”, son más actuales que nunca. En la época de Weimar y luego durante el III Reich, Schmitt fue alabado y criticado, a la vez, por Walter Benjamin, Georg Lukács, Jacob Taubes, Karl Korsch, Ernst Bloch, Hermann Heller, Franz Neumann, Leo Strauss, Waldemar Gurian, Karl Löwith y Otto Kischeimer. En España, Ramiro de Maeztu, a quien Schmitt compararía con Charles Maurras, criticó su interpretación decisionista de Donoso Cortés. Entre las derechas españolas, Schmitt influyó en Eugenio D´Ors, José Ortega y Gasset, Luis Recasens Siches, Francisco Javier Conde, Luis Legaz Lacambra, Gonzalo Fernández de la Mora, Manuel Fraga, Luis Díez del Corral, Juan Beneyto, Rodrigo Fernández Carvajal, Dalmacio Negro Pavón, Pedro Laín Entralgo, etc. La mayoría de estos autores celebraron sus críticas al liberalismo, pero rechazaron su “decisionismo” y su rechazo del iusnaturalismo, por su contenido secular.

Tras la Segunda Guerra Mundial, a pesar del ostracismo a que fue sometido, Schmitt mantuvo correspondencia y relaciones intelectuales con Norberto Bobbio, Alexander Kojève, Ferenc Feher, Agnes Heller o Jurgen Habermas. España no fue una excepción, sino más bien una nación pionera. Entre los simpatizantes y críticos izquierdistas españoles de Schmitt se encontraron Francisco Ayala –traductor al español de su Teoría de la Constitución-, Manuel García Pelayo, Enrique Tierno Galván, Raúl Morodo, Elías Díaz, Francisco Fernández Buey, Francecs de Carreras, Ramón Cotarelo, Pedro de Vega, Germán Gómez Orfanel o José Luis Villacañas. El propio Manuel García Pelayo hizo referencia, en ese sentido, a la existencia de una izquierda schmittiana, En general, estos autores rechazaron su conservadurismo político, pero asumieron su rechazo del positivismo jurídico de Kelsen y del iusnaturalismo, su tesis sobre la autonomía de lo político, su disección del “Estado burgués de derecho” y su concepto de lo político.

En la actualidad, Schmitt ha seguido ejerciendo influencia en la derecha, sobre todo en Alain de Benoist, pero igualmente en representantes de la izquierda radical europea, como Giorgio Agambem, Daniel Bensaïd, Jacques Derrida, Toni Negri, Etienne Balibar o Mario Tronti, que recurren a su pensamiento en un intento de refundar la crítica teórica al liberalismo y al capitalismo, sobre todo en lo que se refiere a la tesis de la autonomía de lo político. Otro representante de la izquierda radical, Slavoj Zizek, considera a Schmitt un crítico agudo del formalismo democrático-liberal, un autor “crucial para detectar los puntos muertos de la tolerancia liberal postpolítica” y que representa “el regreso de lo político propio”. En un sentido muy próximo, se expresan los teóricos del neopopulismo de izquierda, Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, quienes realizan una reinterpretación del concepto schmittiano de lo político, a la hora de fundamentar su teoría “agonística” o “radical” de la democracia, no basada en el consenso liberal, sino en la relación amigo/adversario, en “la necesidad de ofrecer distintas formas de identificación colectiva en torno a alternativas claramente definidas”. La perspectiva neoschmittiana supondría el “retorno de lo político”, frente a una pretendida edad postpolítica o de fin de la Historia. Las tesis de Laclau y Mouffe han influido claramente en la concepción de lo político defendida, entre otros, por José Luis Moreneo Pérez, Pablo Iglesias Turrión e Iñigo Errejón, éste último muy ligado a la figura de Chantal Mouffe, con quien editó una obra titulada Construir pueblo.

Como hemos visto, un sector importante de la izquierda ha optado por el realismo político y una perspectiva crítica hacia la democracia realmente existente. Por ello, sería igualmente pertinente que algún sector de nuestra derecha, hoy intelectualmente anquilosada, fuese capaz de actualizar y reinterpretar algunos de sus clásicos, entre ellos Carl Schmitt.

A los cuarenta años de su muerte, tal es el mejor homenaje que podemos ofrecer a su figura proteica.