Anterior…Crítica a la concepción del Estado y de las clases sociales en el marxismo clásico (VI)

- Estado contra Estado

Un Estado lo es en tanto se confronta y es reconocido por otros Estados, y aunque de iure (sobre el papel) no sea reconocido sí lo puede ser de facto si en la política real muestra la potencia de su soberanía y en consecuencia puede sacar adelante determinados planes y programas que escapan a la voluntad de las otras potencias que formalmente se niegan a reconocer la materialidad de su existencia.

Así como decimos -desde el materialismo filosófico pensando contra el monismo del orden y de la sustancia- que los atributos trascendentales de la materia son la pluralidad y la codeterminación (lo cual supone el principio de symploké, es decir, un principio de discontinuidad desde el que se postula -frente al holismo y el nihilismo- que no todo está conectado con todo ni nada existe absolutamente aislado), asimismo no cabe hablar de un Estado completamente aislado sin contacto con ningún otro Estado o sociedad prepolítica ni tampoco de un Estado global único, que abarque la totalidad de la Tierra, como piensa conspiranoicamente la élite globalista financiera más alucinada y también sus archienemigos hipercríticos más asustados y no menos alucinados.

Lo realmente existente es una pluralidad de Estados codeterminados que se dan como discontinuidades esenciales e insalvables con diferentes desarrollos y con diversas relaciones comerciales, diplomáticas y militares; esto es, distribuidos en diferentes capas basales cuyas capas conjuntivas se desarrollan mediante la dialéctica de clases y corticalmente frente a otros sujetos políticos soberanos (con más o menos potencia y más o menos equilibrio eutáxico) en la dialéctica de Estados.

Este principio de discontinuidad entre las sociedades políticas se desarrolla, entre otras cosas, mediante guerra y muerte, y hace que desaparezca toda tentativa de armonismo y optimismo ingenuo de ciertas ideologías o pensamientos metafísicos y/o escatológicos propios del monismo histórico. Por eso a esta situación la denominamos dialéctica de Estados y no «Alianza de las Civilizaciones», como propuso en la sede de la ONU un político socialdemócrata cretino de cuyo nombre me acuerdo pero querría no acordarme y lo mínimo que puedo hacer aquí es denunciar su imbécil pensamiento Alicia.

Etimológicamente «Imbécil» significa «sin bastón» (imbecillis: in-baculus), con lo que nos referimos a un sujeto sin apoyo político-filosófico con la suficiente potencia y «sin la menor mancha de inteligencia» (Gustavo Bueno, Zapatero y el pensamiento Alicia, Temas de hoy, Madrid 2006, pág. 19).

Frente a la afirmación que se hace nada más empezar el Manifiesto comunista, nosotros postulamos que la historia de todas las sociedades anteriores a la nuestra no se reduce a ser simplemente «la historia de luchas de clases» (de hecho, eso, más que historia, sería más bien una reducción sociologista), sino, más bien, o además, la historia de las luchas de Estados; esto es, la dialéctica de Estados imperiales y no imperiales o pretendientes a poseer tal potencia, en constante lucha por los recursos y la seguridad (equilibrio dinámico o eutaxia) de los diferentes Estados en disputa, a través de complejas alianzas internacionales.

No obstante, la dialéctica de Estados está codeterminada con la dialéctica de clases, y se trata de una vinculación dada desde el primer momento; por lo tanto ambas dialécticas forman una única gran dialéctica, es decir, no se trata de una disyuntiva sustancialista o la subordinación de una dialéctica a otra sino del entretejimiento de alianzas y conflictos dados a escala nacional e internacional.

La sustantificación de la dialéctica de clases como motor de la historia es propia de una concepción trotskista de la historia (de un marxismo vulgar), y la sustantificación de la dialéctica de Estados implica a su vez una concepción igualmente absurda (como si fuese posible un Estado con una población completamente homogénea sin la menor fractura social y plenamente solidaria frente a las igualmente homogéneas sociedades de otros Estados).

«La dialéctica de clases, como motor de la historia, en el materialismo histórico clásico, resultará de este modo, en el materialismo filosófico, reincorporada a la dialéctica de Estados, y especialmente de los Estados imperialistas. Y sólo a través de esta dialéctica la lucha de clases alcanzará su significado histórico, y no meramente sociológico» (Gustavo Bueno, El mito de la izquierda, Pentalfa, Oviedo 2021, pág. 247).

Sería faltar a la verdad, mediante la más burda falacia del hombre de paja, afirmar que Marx y Engels descuidaron la dialéctica de Estados, ya que es cierto que exigían a los revolucionarios que estuviesen atentos a los entresijos de la política internacional, como puede leerse en el Herr Vogt de Marx (publicado en 1860) o en El papel de la violencia en la historia de Engels (publicado en 1888).

No tener en cuenta la dialéctica de Estados es completamente absurdo y es algo que no se le puede atribuir a Marx, a Engels ni a ningún marxista. En la práctica de la política real, una vez tomado el Estado ruso (es más, el Imperio Ruso), los bolcheviques no tuvieron más remedio que aplicarla, pues nada más llevar a cabo la Revolución de Octubre y tomar el poder se vieron inmersos en una internacionalizada guerra civil y por tanto en la dialéctica de Estados que se desarrollaría durante la pax Aliada del período de entreguerras para alcanzar su apogeo en la victoria de la Segunda Guerra Mundial, y su decadencia en la lucha de los grandes bloques de la Guerra Fría.

En todo caso, la crítica que cabría hacerle al marxismo clásico en referencia a la falta de tener en cuenta la dialéctica de Estados es la afirmación que se hacía, desde lo que considero un monismo histórico, al sostenerse que mediante la dialéctica de clases en el seno de las sociedades capitalistas avanzadas o «reino de la necesidad» se llegaría, desde un determinado Estado para inmediatamente propagarse en los demás, a la dictadura del proletariado en la fase socialista y al consecuente comunismo final o «reino de la libertad», en donde las clases sociales serían abolidas y por consiguiente el Estado mismo.

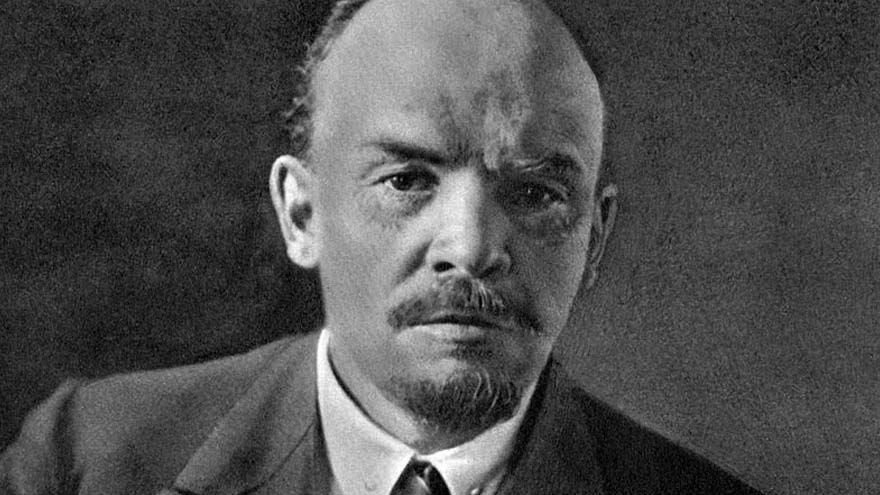

Así lo manifestaba Lenin en septiembre de 1917 en El Estado y la Revolución, ya fuese con engaño o ingenuidad: «No cabe hablar de la abolición repentina de la burocracia, en todas partes y hasta sus últimas raíces. Esto es una utopía. Pero el destruir de golpe la antigua máquina burocrática y comenzar a construir inmediatamente otra nueva, que permita ir reduciendo gradualmente a la nada toda burocracia, no es una utopía; es la experiencia de la Comuna, es la tarea directa, inmediata, del proletariado revolucionario» (Vladmir Ilich Lenin, El Estado y la revolución, Traducción cedida por Editorial Ariel S.A, Planeta-Agostini, Barcelona 1993, págs. 73-74). «Todo estado es una “fuerza especial para la represión” de la clase oprimida. Por eso, todo estado ni es libre ni es popular» (pág. 30) y «todas las revoluciones anteriores perfeccionaron la maquinaria del Estado, y lo que hace falta es romperla, destruirla» (pág. 44).

Pero lejos de debilitarse o destruirse la maquinaria del Estado (lo que se transformaría en el Imperio Soviético) para desaparecer (abolirse), éste creció con un poder inmenso para enfrentarse a la dialéctica de Estados de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra Fría, para por fin perder en ésta y derrumbarse en el colapso; cosa muy diferente a la abolición del Estado que pone fin a «la explotación del hombre por el hombre» y de ese modo podría aplicarse la regla «de cada uno, según sus capacidades; a cada uno, según sus necesidades» (Karl Marx, Crítica del programa de Gotha, Traducción de Gustau Muñoz i Veiga, Gredos, Madrid 2012, pág. 662).

Es la resolución de la dialéctica de Estados lo que impide tal conclusión escatológica desde la dialéctica de clases. Y precisamente porque ambas dialécticas funcionan en codeterminación: las guerras de la dialéctica de Estados impidieron la solidaridad proletaria internacional desde la dialéctica de clases. Los proletarios de todas las naciones no se unieron ni pudieron unirse para luchar contra una supuesta burguesía internacional.

Sin duda el marxismo se reestructuró y reposicionó considerablemente con la Revolución de Octubre. De hecho tal evento restituyó al marxismo como la más potente teoría de revolución social (frente al anarquismo o la socialdemocracia; resultando esta última estar al servicio de la burguesía y por tanto de la contrarrevolución, como bien denunciaron Lenin y Stalin); pero la realidad de tomar el poder del Estado supuso la bancarrota de una historia progresista enfocada en la victoria del proletariado internacional en una supuesta lucha de clases a nivel mundial.

Cuando tras la Segunda Guerra Mundial el influyente financiero, asesor político y estadista estadounidense Bernard Baruch -miembro de la poderosa familia Baruch y halagado por magnates globalistas de nuestro tiempo como George Soros y Warren Buffet- acuñó en 1947 la expresión «Guerra Fría» no se refería a una rivalidad reducida a la dialéctica de clases entre el capitalismo y el comunismo (o, peor aún, entre la burguesía y el proletariado), sino que hacía referencia a una realidad geopolítica dada en la dialéctica de Estados y, en última instancia, en la dialéctica de Imperios entre el bloque estadounidense y el soviético (y sus respectivos aliados), es decir, entre la OTAN y el Pacto de Varsovia.