Si vis me flere, dolendum est primum ipsi tibi

Horacio

Cuentan algunos que entre los corrillos de la literatura argentina se estigmatizaba a Don Ernesto Sábato por su postura siempre adusta, de ceño fruncido y cavilar apesadumbrado, por su literatura desgarrada y su pintura oscura, fantasmagórica y casi onírica. Se decía que el contestador automático del teléfono de Sábato respondía diciendo: “Usted se ha comunicado con la casa de Ernesto Sábato, en este momento no puedo atenderlo porque me encuentro muy angustiado, deje su mensaje después de la señal”. El longevo escritor nacido en Rojas, en las entrañas de la Provincia de Buenos Aires, dejó grandes páginas escritas, pero aquella postura, que muchos juzgaban de artificial, terminó echando un manto de escepticismo sobre su figura.

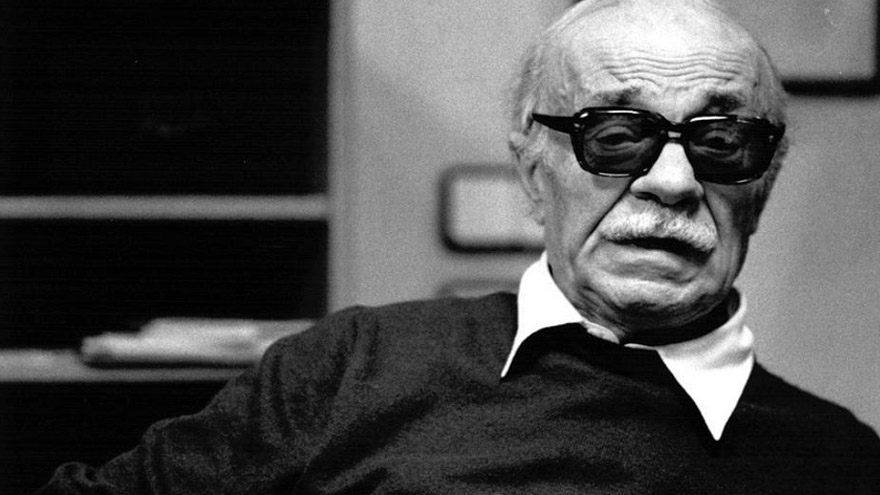

Si entre nosotros, los lectores desvelados por los misterios de la vida, hay un escritor que surge como de las llamas de una meditación en carne viva, ese es Don Miguel de Unamuno. Vasco de origen –y con ello toda la impronta de su carácter- y salmantino por adopción –y con ello la melancolía de la meseta castellana-, Unamuno siempre parece recordarnos que un pensamiento que no duele no es más que un pensamiento muerto, porque no hay vida sino donde hay dolor.

El Padre Castellani, refiriéndose a la obra capital de Unamuno –Del sentimiento trágico de la vida (1912) – sostiene que el libro está escrito “con una terrible sinceridad y desorden”[1]; y agrega que Don Miguel fue una vocación malograda, un teólogo nato que por falta de disciplina no llegó ni a diletante de teología. Castellani le reconoce a Unamuno su vena angustiosa, inflamada, una pluma que mixtura enormes intuiciones con involuntarias herejías y que bien podría funcionar como gotero homeopático para el optimismo simplista de nuestro tiempo:

“Está lleno de errores, pero sospechamos que no hace daño: aquellos a quienes podría dañar no tendrán aguante para leerlo o jugo gástrico para asimilarlo”.[2]

Y Umbral, con el áureo patrimonio de sus metáforas, con sus pupilas penetrantes que son como cencerros rompiendo la formalidad de los paisajes literarios, coincide con Castellani y escribe:

“Unamuno no puede ser teólogo porque le traiciona la subjetividad. La teología es una explicación de Dios y Unamuno, más que explicar a Dios, pretende denunciarlo. […] Don Miguel pasea Madrid con sus zapatos feos y sus gafas de búho […] Ortega educa a varias generaciones, Unamuno las inquieta. Ortega filosofa para marquesas y Unamuno para seminaristas”.[3]

Unamuno guarda siempre la conciencia de un lector personal, escribe para inquietar a un tu concreto, encarnado y así lo expone, sin anestesias locales en el capítulo inicial de su obra Del sentimiento trágico de la vida:

“[…] soy hombre, a ningún otro hombre estimo extraño. Porque el adjetivo humanus me es tan sospechoso como su sustantivo abstracto humanitas, la humanidad. Ni lo humano ni la humanidad, ni el adjetivo simple, ni el sustantivado, sino el sustantivo concreto: el hombre. El hombre de carne y hueso, el que nace, sufre y muere —sobre todo muere—, el que come y bebe y juega y duerme y piensa y quiere, el hombre que se ve y a quien se oye, el hermano, el verdadero hermano”.[4]

El 7 de agosto de 1915, Unamuno publica en la Revista La Esfera de Madrid, un artículo titulado El dolor de pensar. En ese breve trabajo, Don Miguel parece erectar su aguijón frente a un acusador puntual, exponiendo las razones y la forma de su escritura. Escribe el eterno rector de Salamanca:

“[…] la forma sustancial de algo, de un pensamiento es su alma, no su vestido. Y yo, señor mío, quiero encarnar pensamientos, no vestirlos”. [5]

Unamuno engendra pensamientos desnudos, despojados de toda túnica de retórica porque pensamientos así, son para Don Miguel cosas muertas, esqueletos desasidos de la carne palpitante del dolor. El método unamuniano es defender a su lector y, para defenderlo lo ataca. La pedagogía es dura y la bofetada irónica:

“Tú vas, lector, por el mundo como los vencejos por el aire, volando con la boca abierta a la caza de los mosquitos que te salgan al paso. Y las ideas que así cazas, papanáticamente, se te indigestan. Y entonces te duelen. Pero no es ese el dolor que salva, el dolor que hace vivir”.[6]

La vena kierkegaardiana en Unamuno es indubitable: quien no desespera no rompe el círculo de su finitud. Unamuno no oculta sus fuentes y necesita mostrar el reverso de la aparente alegría de pensar:

“Sí, ya sé, señor mío, que hay quien habla del placer de pensar, de la alegría de pensar. Pero como decía mi amigo Kierkegaard, lo placentero, lo gozoso, es engendrar pensamientos, pero no criarlos. Y yo los crío, no me limito a engendrarlos. Engendrar a un hijo de carne, simplemente, es placentero sin duda, pero no lo propio de un padre. Lo propio de un padre es criarlo y criar un hijo es algo doloroso”.[7]

Unamuno reacciona contra aquello que él llama las tonadas hospicianas, esas que sirven para enamorar adolescentes, literatura ligera. Don Miguel escribe sin maquillajes –como escribe Roberto Arlt en nuestras letras argentinas-, su escritura es sin-cera, es decir, sin aditamentos, sin ceras que recubran las lágrimas torrenciales de esta vida que se nos parte en cada adiós, en cada muerte pequeña, en cada molécula del tiempo.

Unamuno parece anticipar aquellas Luces de Bohemia de Don Ramón María del Valle Inclán, el esperpento de los espejos cóncavos del Callejón del Gato. Es menester mirarnos en los espejos deformados para asumirnos:

“No sabrás quien eres hasta que, al verte un día de tal modo deformado por el espejo, te preguntes: ¿Pero éste soy yo?, y empieces a dudar de que tú seas tú, empieces a dudar de tu existencia real y sustancial. Aquel día empezarás a vivir de veras”.[8]

Hablamos del dolor de pensar y de las lágrimas torrenciales que repelen la cosmética de la filosofía como vicio burgués. Hablamos de llanto y por eso iniciamos nuestro artículo citando a Horacio: Si vis me flere, dolendum est primum ipsi tibi; es decir: si quieres hacerme llorar, es menester que te haya dolido antes.

[1] L. Castellani. Crítica literaria. Notas a caballo de un país en crisis. Dictio, Buenos Aires, 1974: p. 408.

[2] Ibídem: p. 409.

[3] F. Umbral: Las palabras de la tribu. Planeta, Barcelona, 1994: p. 32-33

[4] M. de Unamuno: Del sentimiento trágico de la vida. Losada, Buenos Aires, 2014: p. 7

[5] M. de Unamuno: El dolor de pensar, en De mi vida. Espasa Calpe, Madrid, 1979: p. 108.

[6] Ibídem: p. 108-109.

[7] Ibídem.

[8] Ibídem: p. 110.