“La violencia puede ser también una categoría económica inmanente”

(G. Lukács, Ontología del ser social)

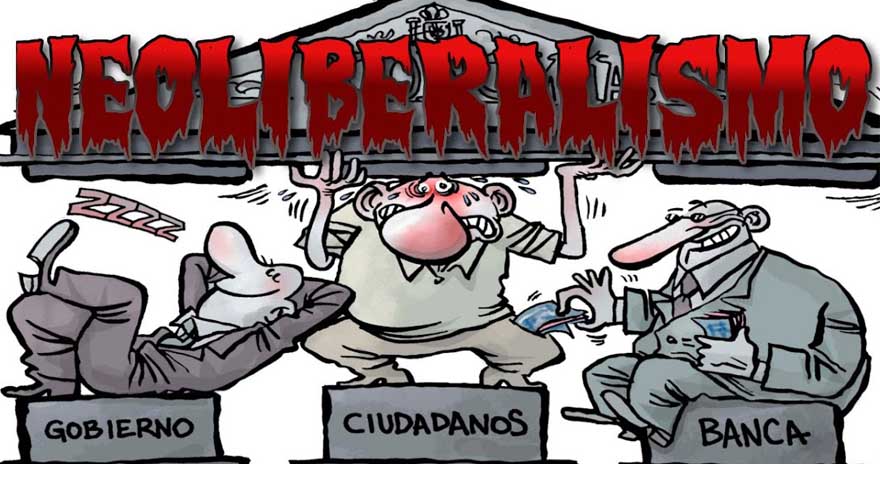

La esencia de la hodierna “condición neoliberal” reside en la dinámica de naturalización y absolutización de lo económico, en un marco en el que el vocabulario de la racionalidad económica se convierte en la única fuente capaz de dar sentido a la existencia y a las acciones. En el triunfo de lo que Gramsci, en los Cuadernos de la cárcel, denominó “cretinismo económico” (VII, § 13), el orden de la economía despolitizada es absolutizado, pues todo depende de él y se le subordina; y, al mismo tiempo, es naturalizado, según una subsunción de todos los aspectos de la vida humana bajo el paradigma basado en el discurso económico y en el orden neoliberal, concebido como natural y, por tanto, ni negociable ni transformable.

Deslegitimando a priori cualquier imaginario alternativo, el pensamiento único neoliberal hace valer un único paradigma de racionalidad, el de la ratio oeconomica, dentro del cual se desarrollan el sentido y los límites de todas las funciones del hacer y del pensar. La racionalidad económica, con la sintaxis habermesiana, coloniza el mundo de la vida y, con el léxico foucaultiano, gubernamentaliza biopolíticamente la existencia humana. Lleva así a su culminación la dinámica de economización integral de lo real y de lo simbólico.

La condición neoliberal presenta un carácter melancólico, en el sentido del sufrimiento freudiano por un objeto perdido del que todavía se advierte incesantemente la presencia persistente en forma de ausencia sabida. Se trata, siempre en términos freudianos, de la inversión del duelo. Percibiendo como demasiado cercano el objeto perdido, el melancólico no puede proceder a la simbolización de la pérdida: en palabras de Freud, la sombra del objeto no deja de caer sobre el yo.

La pérdida que vuelve melancólica la condición neoliberal es doble y concierne al futuro, como dimensión proyectual, y a la política, entendida ya sea como lugar del conflicto, o como espacio social de la discusión racional de futuros alternativos a concertar colectivamente. La neoliberal se presenta como la condición en la que de la política ya no hay nada. Se ve degradada a mera continuación de la economía por otros medios, a esclava del mercado y las multinacionales. La despolitización de la economía es la otra cara de la economización de la política: la fría gestión técnico-administrativa de lo social y la gubernamentalización biopolítica de la nuda vida sustraen la decisión política de la comunidad soberana. La ratio oeconomica de la teología mercadista no admite otras razones, incluida la política. Por ello, hoy es más necesario que nunca declinar la marxiana crítica de la economía política en la inédita forma de una crítica de la economía despolitizada.

En este contexto de despolitización de la economía y absolutización del ordo oeconomicus, también la violencia se convierte en una categoría intrínsecamente económica. En particular, el hecho de que hoy en día la violencia básicamente haya dejado de ejercerse en las tradicionales modalidades directas, mediante los leaders carismáticos y la foucaultiana «estética de los suplicios», y haya comenzado a desplegarse en la forma silente, anónima y aparentemente invisible de la economía o, mejor, de la dictadura de los mercados transnacionales, que no se ve salvo en sus desastrosos efectos sobre la vida humana y el planeta, refuerza uno de los presupuestos ideológicos mayoritariamente arraigado en nuestro imaginario: aquel según el cual, en nuestra «era de los derechos», la violencia resultaría afortunadamente extinguida, dando paso a la libertad universal de los individuos finalmente en condiciones de autodeterminarse. Este gran relato liberal es tan antiguo como «Del espíritu de conquista» (1814) de Benjamin Constant, con su tesis de la superación de la impulsion sauvage de la violencia guerrera por obra del calcul civilisé propio de los tiempos del comercio y la economía.

Que se trata de una presuposición ideológica se hace evidente de inmediato apenas se considera una doble determinación. Por un lado, en el léxico común no menos que en el desempeño de la clase intelectual, la hoy tan encomiada libertad universal coincide siempre con la libertad de adquisición y consumo de mercancías por parte del solitario individuo abstracto, deshistorizado y desocializado. La libertad, por lo tanto, es ideológicamente derivada por abstracción de la dinámica del mercado y de la circulación multidireccional de las mercancías. Por otro lado, el sistema de producción perpetra y perpetúa la violencia en formas económicas, volviendo imposible cualquier libertad que no sea la del comprar, la del consumir y la del expresar opiniones en cualquier caso irrelevantes respecto a la lógica de la reproducción sistémica.

La no renovación de los contratos de trabajo debido al inflexible ordo oeconomicus, así como el aumento de la edad de jubilación, los recortes salvajes de los salarios, los sacrificios de los puebloss en nombre del mercado (en 2011 fue el turno de los griegos, inmolados en el altar de Monsieur le Capital), y, más en general, la expropiación forzosa del futuro como dimensión proyectual para el nuevo marxiano “ejército industrial de reserva” de jóvenes reducidos a la esclavitud formalmente libre del trabajo flexible y precario; todas ellas son señales que revelan de manera inequívoca, si todavía hiciera falta hacerlo, no sólo que la “mano invisible” del mercado es tal porque no existe, sino también que la economía es, a la vez, política y violencia.

Conviene, pues, despedirse de la idea, típica de las incurables “almas bellas” de nuestro tiempo, según la cual la economía de por sí es neutra y la violencia es prerrogativa exclusiva de la política: la realidad globalizada nos muestra a diario que la violencia existe también —Lukács docet— como “categoría económica inmanente“. La hipermnesia espasmódica termina, de hecho, desempeñando una función tranquilizante y, al mismo tiempo, adormecedora, suscitando la ilusión de que la violencia es un episodio felizmente extinto, relativo exclusivamente al siglo de Hitler y de los crímenes políticos.

Si por violencia entendemos una fuerza sin medida que se convierte en poder cuando —como ha sugerido Elias Canetti en Masa y poder— se estabiliza en el tiempo, coincidiendo con la capacidad de obligar a otros a hacer aquello que por sí mismos no harían (o impidiéndoles hacer lo que de por sí harían), entonces la falta de reconocimiento del carácter eminentemente económico de la violencia y del poder en nuestro tiempo vuelve a entrar de lleno entre los múltiples resultados de la ideología. Difícil no percibir la naturaleza del poder económico —en el sentido de violencia estabilizada en el tiempo— que hoy impregna cada célula de nuestra sociedad. El monopolio de la violencia legítima organizada, la prerrogativa que Weber atribuía al Estado en Economía y sociedad, ha pasado hoy a la economía.

Las medidas político-económicas del neoliberalismo (Estado mínimo, privatizaciones, precariedad, flexibilidad, desregulación, desempleo masivo, salarios que ya no garantizan un ingreso digno), o sea aquellas imposiciones que, de implementarse todas a la vez, verosimilmente habrían desencadenado respuestas en sentido revolucionario, han sido aplicadas con lenta pero implacable gradualidad. Han sido presentadas siempre como el resultado de procesos irreversibles en curso, como necesidades de emergencia dictadas por la crisis. Quedó así consumada gradualmente, entre el silencio generalizado, la masacre del trabajo y de los oprimidos por causa de la violencia económica. Por demás, el mito de la competitividad sobre el que se basa el libre cambio implica que, para ser competitivo, desciendan los costos de producción, reduciendo salarios y derechos sociales: el capital entra cada vez más en conflicto con la vida humana, de la que aspira a adueñarse integralmente.

La retórica ideológica repite compulsivamente que la violencia es una categoría política del pasado, de totalitarismos afortunadamente extintos o, en el presente, de individuos dementes; nunca de la sociedad como tal, de las normas perversas de la economía que sacrifican sin piedad las vidas humanas en su altar. Comparado con los totalitarismos del pasado, que al menos asignaban rostro y nombre a sus verdugos, el totalitarismo del mercado opera anónimamente, oculto por el velo invisible de las leyes silenciosas de la economía y su espectral objetividad. La única mano invisible que existe hoy es la de la violencia del fanatismo económico.

La reducción generalizada del gasto público y los servicios sociales, la coartación económica lograda mediante la simple distribución diferenciada de la riqueza (con desigualdades cada vez más escandalosas) y la sumisión de individuos formalmente libres y económicamente esclavizados, responden perfectamente a las políticas neoliberales y, al mismo tiempo, vienen siempre de nuevo imputadas a las sagradas leyes de la inevitabilidad sistémica, según el eficaz teologúmeno en boga «lo exige el mercado».

Detrás de la hipocresía de la «pantalla uniforme y pérfida de la cortesía», como la llamaba Rousseau, la violencia ejercida por el poder sobre los cuerpos y sobre la nuda vida de los individuos se presenta como la consecuencia natural y fisiológica de esa reestructuración internacionalizada de los sistemas productivos, comerciales y financieros que viene definida púdicamente como globalización y que, en sus rasgos esenciales, es autoritariamente gobernada desde arriba por obra de las políticas neoliberales.

Metáfora absoluta de la era de la completa pecaminosidad, el «contrato temporal» encarna de manera estupefaciente el carácter económico de la violencia capitalista galopante en la posmoderna «ciudad por proyectos», en la que las existencias son vaciadas en la lógica de la precariedad y la flexibilidad. El contrato temporal no solamente expropia a las nuevas generaciones del futuro, impidiéndoles planificar libremente sus vidas y condenándolas a una precariedad patológica que vacía de sentido su existencia; con el contrato temporal, se ejerce una forma despiadada de violencia sobre los jóvenes, privándoles de toda garantía y de cualquier poder contractual, volviéndolos serviles a la voluntad del poder e imposibilitados -bajo pena de no renovación del contrato- de oponer la más mínima resistencia.

Por esta vía, son canceladas todas juntas las más grandes conquistas sociales, aquellas hegelianamente alcanzadas por el Siervo sobre el campo de la lucha por el reconocimiento: el impedimento del despido improcedente se elude mediante la posible no renovación del contrato a tiempo parcial. El asalariado queda así disuelto en el precariado, es decir, en una explotación de la fuerza de trabajo descontractualizada y mal pagada que combina el clasismo capitalista con elementos de dependencia personal de tipo semifeudal. La misma etimología del término, por lo demás, es cualquier cosa menos neutra: en ella, la dimensión teológica propia del capital especulativo se entrelaza con la del sometimiento personal, coesencial al mundo histórico feudal. En efecto, precarius remite a prex, la «plegaria»: alude a aquello que, obtenido mediante el ruego, se ejerce porque es concedido por la tolerancia de otros. En cuanto tal, es precarius aquello cuya duración depende exclusivamente de la voluntad de quien lo otorga.

En este contexto, resulta desconcertante la actitud general de las nuevas generaciones. Soportan cotidianamente sobre su piel las obscenas contradicciones del sistema de producción y, al mismo tiempo, las viven apáticamente como si fueran un destino ingobernable. La violencia que sufren a diario termina, así, por no ser ni siquiera percibida como tal. Los jóvenes de hoy son la primera generación desintegrada en la estructura e integrada en la superestructura (o, con el léxico de Gramsci, «dominada» y, al mismo tiempo, «subalterna»). Forzados al precariado y a las fórmulas contractuales más mezquinas (respecto a las cuales la tradicional clase trabajadora se encontraba en una condición no eufemísticamente edénica) no ofrecen resistencia a lo existente, aceptándolo de manera irreflexiva como una desgracia inevitable.

Los jóvenes no solo aguantan las contradicciones de un despreciable sistema de trabajo flexible y precario, creado a su imagen y semejanza por el capitalismo especulativo: la gerontocracia en el poder hace recaer sobre ellos la culpa sistémica, presentándolos como vagos o como fracasados, como demasiado “exigentes” (choosy, según el léxico del imperio rigurosamente empleado no hace mucho tiempo por el Ministro de Trabajo italiano) porque buscan un empleo fijo y estable.

Por otro lado, entre las características del paisaje social contemporáneo figura también la imputación de las culpas sistémicas a los individuos y de las culpas individuales al sistema: se trata de una estrategia deliberada que hipócritamente hace recaer toda la culpa siempre y exclusivamente sobre los condenados de la tierra. En palabras de Dante (Convivio, I, 3, 4), la desgracia dependiente de la suerte o, más a menudo, de las decisiones de otros, “suele ser muchas veces injustamente imputada al herido”. Así, como ya se ha dicho, son cargados sobre los jóvenes los efectos atroces del sistema de producción y, a su vez, las decisiones políticas en sentido neoliberal son hipócritamente presentadas como inevitable expresión de la necesidad sistémica, desresponsabilizando a los actores sociales.

Estamos descaradamente en presencia de una ingeniería antropológica que, manipulando sin parar el «parque humano», aspira a privar a los jóvenes de la estabilidad existencial y laboral indispensable para proyectar y para construir libremente el futuro. El elogio, omnipresente por doquier, de una juventud ilimitada se revela, en sí mismo, funcional a la precarización laboral y existencial. El juvenilismo está, desde este punto de vista, entre los máximos enemigos de los jóvenes. Por un lado, el elogio de los jóvenes es la fachada que oculta la gerontocracia rampante de nuestra sociedad, en la que la juventud es constantemente elogiada si se presta a las funciones más inútiles y obscenas, a la vez que se la mantiene a distancia de cualquier rol relevante, tanto en la cultura como en la política.

Por otro lado, si hoy se es considerado “diversamente joven” hasta los cincuenta años, esto sucede porque se es idealmente precario hasta el final de la propia actividad laboral (sea en la vida social, sea en la afectiva), incapaz de estabilizar la propia existencia en las tradicionales formas familiares (no por casualidad constantemente ridiculizadas como instituciones burguesas del pasado) y laborales (el empleo fijo y estable, garantizado, apto para hacer posible la estable planificación de un futuro). El presente integralmente cosificado neutraliza todo residual elemento de la eticidad burguesa de impronta hegeliana y, al mismo tiempo, cualquier anhelo marxiano de emancipación mediada por la superación del estado de cosas.

La larvada teleología de la lógica de precarización está orientada a la transformación —mediante la inédita “elaboración forzada de un nuevo tipo humano”, por emplear la expresión utilizada por Gramsci en relación al americanismo— de la precariedad en una dimensión natural, de modo que todo (desde el trabajo hasta la profesión, desde las relaciones sentimentales hasta las existenciales) se vuelva flexible y precario. El fundamentalismo de la economía logra obtener, mediante las leyes anónimas e impersonales del mercado, lo que las dictaduras tradicionales solo podían conseguir mediante el uso de las armas y los tanques. Los tradicionales sistemas dictatoriales, en todo caso, siempre terminaban alimentando formas de disenso y oposición: eran peligrosos y, al mismo tiempo, siempre estaban en peligro, en cuanto la estética de los suplicios y la violencia visible suscitaban hostilidad en múltiples frentes. Por su parte, el totalitarismo de mercado, también en virtud de su impersonalidad anónima, impide preventivamente la constitución de una desobediencia operativa, ya que presenta sus propios crímenes como sistémicos, necesarios, ineluctables, debidos a las leyes sagradas de la economía fetichizada: como si, de hecho, no fueran producidos concretamente por nadie y, en consecuencia, nadie pudiera ponerles remedio.

Y mientras esta violencia indecente, que no muestra su rostro, encadena un triunfo tras otro, la escena mediática e intelectual está ocupado por las figuras de los nuevos Solones que denuncian la violencia subjetiva para aceptar sic et simpliciter la violencia sistémica, condenando las formas despóticas del pasado para que permanezcan invisibles las del presente de la economía y de la circulación de mercancías, pontificando sobre la cuestión moral para que la atención no vuelva a concentrarse sobre la cuestión social. La violencia —repite la ensordecedora ideología que invade capilarmente el reino mediático— está en todas partes excepto en el mundo del que somos habitantes, señoreado como está por las deidades olímpicas «Libertad, Igualdad, Propiedad y Bentham».

Las rastros éticos del proceso de producción de mercancías acaban frecuentemente en la sangre, desde China hasta los llamados países «en vías de desarrollo», de acuerdo con esa precisa ecuación entre progreso y subsunción bajo el capital que es inercialmente asumida como natural por la retórica dominante. Sin embargo, desde el corazón de la sociedad de consumo, las conciencias saciadas y felices de los consumidores finales de las mercancías chorreando sangre e inmundicia por todos los poros no quieren saber nada de ello. Ayer como hoy, el espectáculo fantasmagórico de las mercancías asimila y oculta simultáneamente la violencia del proceso de producción, denunciando como violenta y dictatorial cualquier forma social y política que no coincida con la del fundamentalismo de la economía. El escenario globalizado implica que cada descubrimiento y cada proceso presenten repercusiones mundiales: siguiendo el ejemplo de La ideología alemana, el descubrimiento en Inglaterra de una nueva maquinaria condena al hambre a innumerables trabajadores en India y China.

Esto puede entenderse con la ayuda de la «Parábola del mandarín» de Papá Goriot. En la obra de Balzac, el estudiante Rastignac pregunta a su amigo Bianchon qué haría si pudiera hacerse rico matando a un viejo mandarín en China con la sola fuerza de la voluntad, sin salir de París y con la garantía de la impunidad. Es el apólogo de la globalización, donde, sin embargo, ni siquiera se es consciente del asesinato del mandarín chino, gracias al hecho de que la invisibilidad de la violencia económica —la invisible hand de smithiana memoria— está también garantizada por su operar en los espacios globales y, por consiguiente, produciendo víctimas no visibles para los propios verdugos.

Los despidos y los recortes salariales, al igual que las vidas desechables y la sangre de los heridos de la que manan las mercancías en los rincones más olvidados del planeta, son invisibles para la «cuestión moral», hoy elevada a non plus ultra de una crítica que hace converger su atención sobre el incumplimiento de las reglas con las que se reproduce la desorganización organizada del capital. Más que de cuestión moral, sería entonces apropiado hablar —variando la fórmula de Kierkegaard— de «enfermedad moral», dada el alto grado de compatibilidad que esta presenta con los circuitos mortíferos de la economización de lo real y de lo simbólico.

El hecho de que, a diferencia de las provocadas por los totalitarismos novecentescos, las muertes causadas por las decisiones aparentemente asépticas, impersonales e invisibles del Fondo Monetario Internacional y por los caprichos teológicos del mercado no se vean, no significa ciertamente que no existan. Las relaciones clasistas de la producción no han dejado de generar una secuencia de conexiones cegadoras, en las que cada momento singular ayuda al otro a parecer normal y natural, fisiológico e inscrito en el eterno orden de las cosas. Desde su momento genético, es decir, desde su venida al mundo «chorreando sangre e inmundicia de pies a cabeza», el capital hace valer su tendencia a forjar a su propia imagen y semejanza relaciones de poder que no se rigen por los tradicionales vínculos personales y políticos de señorío y servidumbre. Tales relaciones, en virtud de la simple diversificación de las funciones económicas de los actores sociales, se articulan en forma de nuevos vínculos de señorío y servidumbre, inéditas formas de una violencia —la económica— a tal punto efectiva que no necesita exhibirse de forma flagrante.

El capital, ayer como hoy, no es una cosa, sino una relación entre seres humanos mediada por cosas. Es la propia relación de la producción capitalista la que establece un sometimiento de los hombres —entre ellos y respecto al producto de su propio trabajo— desprovisto de connotaciones jurídicas y políticas, porque es capaz de reproducirse y conservarse sobre la pura base de la coacción anónima del mecanismo de la producción transformado en Absoluto inmanente. Un capitalismo que funciona a pleno régimen, tal que se revela como “absoluto” —en el doble sentido de: a) corresponder plenamente a su propio concepto; y b) estar liberado de todo vínculo— potencialmente ya no necesita recurrir a la violencia en sus tradicionales formas de la estética de los suplicios: le basta la violencia económica, invisible e infinitamente más eficaz que cualquier otra forma coercitiva.

La paradoja capitalista de la esclavitud que se proclama libertad, de la dictadura que exorciza como totalitaria toda formación socio-política diferente y del monoteísmo de mercado que se pasa de contrabando como un mundo laico donde todo brilla a la luz de la razón, alcanza efectos cuando menos tragicómicos en las zonas que, en la época del bipolarismo mundial del cuius regio eius oeconomia, estaban bajo soberanía comunista. De hecho, la pulverización de los sistemas socialistas y la desaparición de la alternativa posible bajo los escombros del Muro (Berlín, 9 de noviembre de 1989) no ha determinado el triunfo de la libertad para los millones de esclavos del despotismo comunista, según la buena nueva con la que el gran relato neoliberal continúa nublando las mentes. Si acaso, ha provocado su transición, cualquier cosa menos indolora, a las filas del inmenso ejército industrial de reserva de la esclavitud asalariada y del precariado global; o sea a un régimen que se autocelebra como el no va más de la libertad, pero que, en cuanto a carácter despótico, nada tiene que envidiar al régimen soviético.

Por otro lado, en la antigua Unión Soviética y en sus satélites, finalmente convertidos en “libres“, no solo la brecha entre ricos y pobres ha alcanzado cotas nunca antes experimentadas. De manera convergente las expectativas de vida se han desplomado trágicamente, en virtud del eclipse de las garantías sociales de las que el principio de valorización del valor no puede hacerse cargo. Para los habitantes del entretanto implosionado régimen soviético, al daño de la miseria, de la explotación y de la privación de toda garantía social, se ha sumado la burla de sentir calificar alegremente como “liberación” su tránsito desde el despotismo oriental a una nueva y no menos opresiva forma de servidumbre que ha transformado en mendigos y en esclavos del salario a los hombres, y en prostitutas y en criadas a las mujeres.

La modalidad primaria de la violencia y de la esclavitud, de la explotación y de la gestión de los cuerpos y las mentes, coincide hoy con el poder puramente inmanente de la economía, es decir, con esa violencia que, ocultando tanto su propio ejercicio como la identidad de sus propios artífices, deslegitima como violencia cualquier intento de oponerle resistencia. El primer gesto revolucionario consiste siempre en llamar a las cosas por su nombre y, como sabía Althusser, en no contarse historias.