El problema del conocimiento, que en sede filosófica llamamos “gnoseología”, es una discusión que, si bien atraviesa de alguna manera toda la historia de la filosofía, constituye el núcleo de la reflexión tardo medieval y sobro todo moderna. Las dos posturas que configuran a su vez, dos posiciones antitéticas en esta meditación sobre el conocimiento, son el realismo y el idealismo. Sucintamente, porque no es este el lugar para desarrollar el tema, diremos que el realismo es la doctrina filosófica que sostiene que los objetos poseen una realidad extramental e independiente del pensamiento. El idealismo en cambio, sostiene que es el mismo pensamiento el fundamento del ser, esto es. convierte el conocer en condición del ser. Mientras que el idealismo parte del nosse, el realismo parte del esse, y entonces: ab esse ad nosse valet consequentia, es decir, del ser al conocer es válida la consecuencia y no al revés. Los poetas, que en su intuición profunda acceden al misterio intuitivamente, como de un golpe, nos ayudan a descifrar estas altas cuestiones. Dice José Larralde, como resumiendo un todo un tratado sobre realismo filosófico: “hasta el perro en su ladrido me dio razón de que existo”. Queda claro: el poeta no va al cogito a buscar la razón de su existencia, son las cosas con sus señas, con su presencia, con su sencillez las que le dicen: “allí estas”.

El realista confía, el idealista no. El hombre realista sabe que el mundo está escrito baja razón de palabra y por eso está dispuesto a leer en el mundo. Las cosas, en su sencilla desnudez, en su presencia irrefutable, en su epifanía natural, no dependen de la subjetividad humana, se ofrecen como interlocutoras.

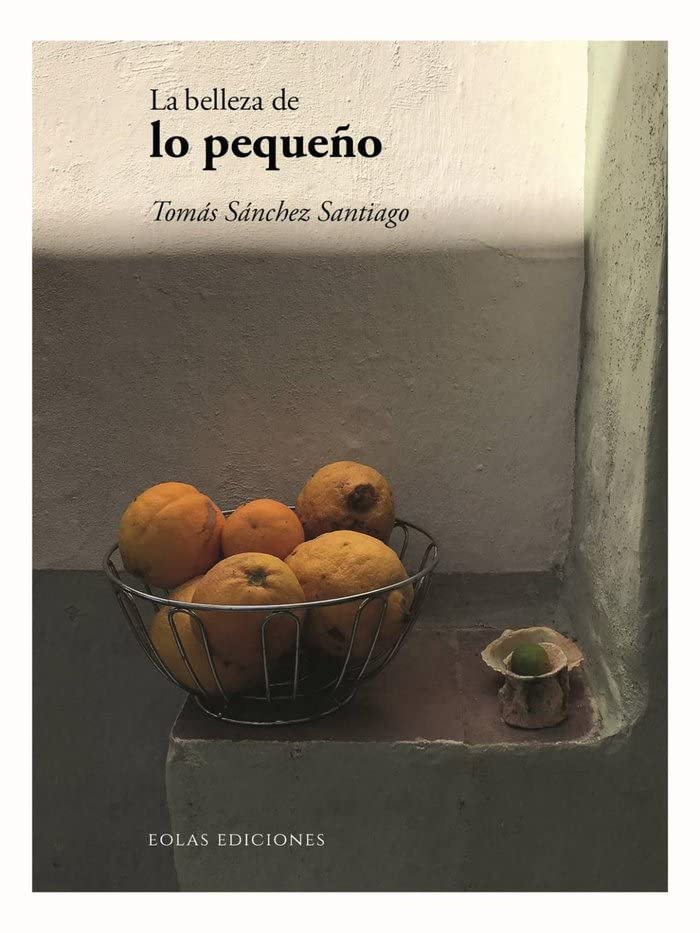

En el mes de junio, y en el marco de mi anhelado viaje a esa Castilla magna, corazón épico de España, me hallaba yo en la Feria del Libro, celebrada en la Plaza Mayor de Valladolid, y un pequeño librito llamó mi atención. “La belleza de lo pequeño”, el autor, un zamorano: Tomás Sánchez Santiago. Lo tomé mis manos y lo abrí al azar en la página 24:

“Un hueso frutal abandonado por un niño se enfría silenciosamente en un cenicero. He ahí su pequeño equipaje de músculos delicados, sus colores discretos de crepúsculo firme, de hematoma sanguíneo y amojamado. Lo miro de lejos y descubro la densidad secreta de sus formas, su llamativa estropajosidad inerte y lunar: todo menos un residuo camino de descomponerse. No hay residuos de nada: cada objeto es “sí-mismo” y la mirada debe afrontarlo con la ilusión de una primera vez. Uno no se imagina bajo el manto de pelusa tanta hermosura tranquila. Hay más belleza en el hueso que en la redondez fértil del fruto, hinchado de utilidad y de misterio”. [1]

Claro, la contemplación es refractaria a un mundo que hace de la praxis su tono vital distintivo. Por esta razón, el permanecer es hoy sinónimo de aburrimiento; la fidelidad es poda de la libertad, y el silencio, pasividad estéril.

Borges también ha cantado a las cosas en su patencia irrevocable:

¡Cuántas cosas,

limas, umbrales, atlas, copas, clavos,

nos sirven como tácitos esclavos,

ciegas y extrañamente sigilosas!

Durarán más allá de nuestro olvido;

no sabrán nunca que nos hemos ido. [2]

Ahora bien: ¿Por qué esta actitud devocional ante las cosas? La razón estriba en lo siguiente: cuando lo pequeño, lo nimio, lo inerte, nos llama y logra romper nuestra indiferencia, quiebra el hermetismo del yo. La aparente falta de importancia de los objetos, se convierte entonces en una tabla de salvación. Las cosas nos enseñan una lección: saber retraerse al propio silencio. Para nosotros, hombres realistas, almas meridionales, no existe sólo el propio yo como única evidencia, nacimos para la comunión con las cosas, Ortega dice por allí: el español es un haz de reflejos; el alemán, una unidad de reflexiones. Las cosas son las que dictan el método, los caminos para llegar a ellas. Volvamos al zamorano:

“Hierven las ciruelas para la mermelada. Su luz en la perola es caediza y dulce, como el de las primeras tardes otoñales, a punto de deslizarse en hebras verdosas. En ese borboteo espumoso anda ya la llamada del invierno”. [3]

Y más adelante apunta:

“El poeta es el que quiere estar cerca de las cosas. También de las desechadas, de las peligrosas, de las inadvertidas, de las perseguidas por los azotes del hombre y las inclemencias. Da igual. Él se pone cerca de ellas y canta”. [4]

El poeta desde su sensibilidad y el filósofo desde su intuición son convocados al mismo convite: habérselas con lo maravilloso. Por eso, verdad es adecuación entre la mente y la cosa, pero también ἀλήθεια (aletheia), esto es, descubrimiento. Detrás de cada cosa, el corazón agradecido susurra un ¡Piedra libre! al hondo sentido de lo real.

[1] Sánchez Santiago, Tomás. La belleza de lo pequeño. Ed. Eolas, España, 2022: p. 24.

[2] Borges, Jorge Luis. “Las cosas”, en Elogio de la sombra (1969).

[3] Sánchez Santiago, Tomás. La belleza de lo pequeño. Ed. Eolas, España, 2022: p. 22.

[4] Ibídem: p. 95.