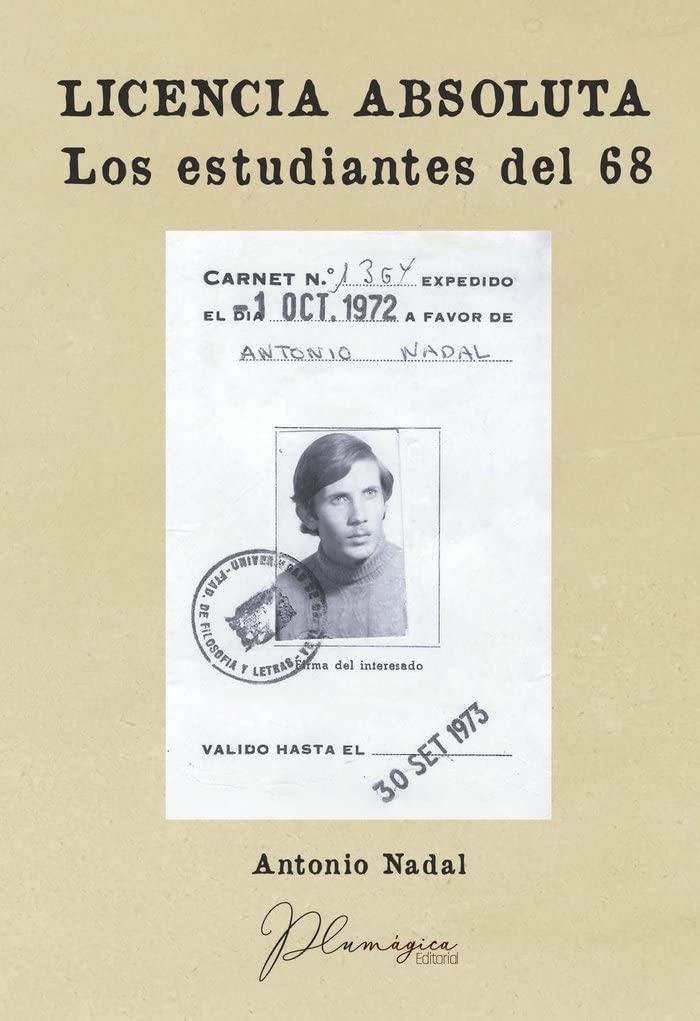

Título: “Licencia Absoluta: Los estudiantes del 68”

Autor: Antonio Nadal

Todas las dictaduras son iguales. Su problema no es la falta de libertad, en la medida en que la libertad es un don del espíritu y la persona libre lo sigue siendo aun cargada de cadenas mientras que el esclavo vive preso de su miedo y su miseria aunque lo beneficien mil derechos y mil leyes que se los garanticen. El problema de las dictaduras no es la falta de nada sino su exceso de ellas mismas, su estructura profunda ideológica, jurídica, administrativa y represiva convertida en un aparato autónomo monstruoso y absurdo que a todos devora: amigos, enemigos e indiferentes. Una dictadura de cualquier signo tarde o temprano se asienta como forma de entender la vida desde la impostura social, el conflicto interno entre lo correcto y lo conveniente, la renuncia a la propia conciencia y la asunción pública de valores pueriles, propuestos para mayor conformidad de masas infantilizadas; y lo peor de todo: es la manera obligatoria de estar en el mundo y quien no comulgue y esté empeñado en manifestar disconformidad se sitúa en el territorio de lo estrafalario —en el mejor de los casos— o lo delictivo.

Pongámonos en perspectiva. El estudiante Antonio Nadal, con los 18 recién cumplidos —en aquellos tiempos y en España aún menor de edad—, inicia sus estudios en la facultad de Filosofía Letras de la universidad de Granada. Pronto colabora con el Sindicato Democrático de Estudiantes de la UGR y también muy pronto descubre que la acción reivindicadora —amnistía, desaparición de los Tribunales de Orden Público, libertades políticas… —, llama tanto a gente buena que actúa por puro compromiso con sus convicciones como a personas espabiladas que ya en esas épocas comprenden la dimensión “política” de cada una de sus apuestas de futuro; siempre igual: la movilización por una causa decente reúne a partidarios desinteresados y a oportunistas. “Mira el ejemplo de San Pablo”, señala una divertida frase, en relación a las cantidades sorprendentes de demócratas convencidos que llegaron a la izquierda, todos con aspiraciones a carrerón en la política, cuando el régimen de Franco ya había desaparecido. Por otra parte nos describe el autor una facultad de letras y una universidad sumidas en la esquizofrenia liberal-franquista —por llamar de alguna manera a aquella situación—. El profesorado hacía como que nadaba, aunque nadar… no nadaban pero sin duda guardaban la ropa; los cargos académicos se aplicaban en el mismo método con una sutileza a veces maquiavélica, desde el claustro de la facultad al rectorado universitario: decían pero callaban, miraban pero no veían, asentían pero en la práctica negaban. Al mismo tiempo, una sensación de provisionalidad, de espera expectante, nimba el panorama universitario, todos temerosos de significarse ante el régimen y todos sabedores de que tarde o temprano tendrán que ingeniar un pasado democrático más o menos verosímil que les sirva de aval para futuros beneficios en su proyecto de carrera académica. La maraña burocrática y la autonomía relativa de una institución que lleva décadas funcionando sobre bases tan disparatadas subraya la vida universitaria como una especie de concierto para sordos, un diálogo de besugos donde nadie expone lo que realmente piensa, nadie se siente responsable de los demás y, en realidad, nadie hace nada más que dejarse llevar por el calendario y esperar, siempre esperar a que la historia pequeña de un centro de estudios y una ciudad de provincias les aconseje el siguiente paso. Es el apogeo del No Ver, No Oír y Callar. Cierto: todas las dictaduras son iguales. No ver, no oír, no replicar, no tener ideas propias ni criterio contrario al poder, callar, callar siempre, es una actitud tan reconocible hoy en día, en la superdemocrática España de 2023, que uno, lector de Licencia absoluta, a cada pocas páginas no tiene más remedio que pensar: Para este viaje no hacían falta alforjas.

En aquel contexto, era cuestión de tiempo que algún inocente pagase por él y por los demás. Es el caso de Antonio Nadal. Se le detiene por el reparto de unas octavillas del sindicato estudiantil, se le procesa junto a dos compañeros de desventura —Arturo González Arcas, quien años después sería efímero alcalde de Granada, y Mohamed Abdelkader, ciudadano marroquí, domiciliado en Ceuta y estudiante en Granada—, y se le condena a nueve meses de reclusión y diez mil pesetas de multa.

Con la multa no hubo problemas, la autoridad judicial consintió en que fuese pagada en cómodos plazos de mil pesetas mensuales, pero la pena de prisión ya fue otro cantar. La maquinaria del Estado se pone en marcha por propia inercia, con la lógica implacable y maniática de los entes sin temperatura ni razones fuera de su exclusiva voluntad, sin más objetivos que permanecer fieles a la determinación inicial, la pureza cruel del impulso generador por así decirlo. Antonio Nadal, historiador —catedrático de historia contemporánea en la universidad de Málaga—, aporta ingente y descacharrante documentación sobre el kafkiano proceso al que fue sometido y la ejecución de la tremenda sentencia. Hoy en día pensamos en una condena de nueve meses y nos parece una nimiedad, pero en aquel tiempo suponía el ingreso en prisión, sucesivos traslados a otros centros de presos preventivos y ambulantes y, al fin, cumplimiento en el penal de Teruel, donde el atribulado reo sufriría el caos moral de un ambiente sórdido y degradado. Y una vez cumplida la sentencia, al servicio militar en Badajoz.

Hay en la peripecia vital que se narra en Licencia absoluta un eco vinculante con El Proceso de Kafka, como un subrayado alucinatorio, lo irreal erguido como posibilidad efectiva y la realidad sesgada por la sensación fantasmal de lo imposible. Así son las dictaduras: para hacer daño, lo más estúpido es lo más útil, lo más sencillo se vuelve enrevesado y el único bien que puede esperarse es que no se acuerden de uno, no interfieran en los sueños de nadie y no los conviertan en pesadillas. Hay también, por obviedad, un latido literario en Licencia absoluta que evoca al gran Meyrink y ciertos tramos de su novela El Golem, en los que el protagonista sufre las insidias del reclusorio en una época mugrienta, la del ocaso del imperio austrohúngaro. Pero esa es otra historia, no merece este libro una visita a las sedas de lo literario sino el valor de la memoria en lo áspero de la realidad histórica, una audacia poco frecuente en estos tiempos.

Para más detalles, Licencia absoluta permanece en muchos sitios y aquí tienen algunos donde pueden conseguirla.