- El marxismo ante una teoría del Estado

«Capitalismo» suele ser un término empleado de modo abstracto (esto es, sin que se den referencias concretas o determinados ejemplos de la política real). Hablar de capitalismo en abstracto es hacerlo de manera oscura y confusa porque no se tienen en cuenta los diferentes Estados capitalistas y las diferentes fases por las que atraviesan los susodichos en continua dialéctica tanto externa como interna: capitalismo mercantil, capitalismo industrial y capitalismo de mercado pletórico de bienes y servicios o financiero.

De modo que el capitalismo como unidad no existe, y hablar de capitalismo a secas es una oscura abstracción ( lisologismo decía Gustavo Bueno), pues lo que existen son los múltiples Estados capitalistas que, al igual que las clases sociales, están en continua lucha y diplomacia entre sí o frente a otros Estados no capitalistas (como advierte Bueno, la dialéctica de Estados se codetermina con la dialéctica de clases).

El capitalismo es un sistema de relaciones de clases que requiere el poder estatal. Luego el Estado es «el representante oficial de la sociedad capitalista» (Friedrich Engels, Anti-Dühring. La subversión de la ciencia por el señor Eugen Dühring, Traducción de Manuel Sacristán Luzón, Editorial Grijalbo, México D. F. 1968, pág. 275). Así como en la antigüedad era el representante de los ciudadanos esclavistas y en la Edad Media de la nobleza feudal.

Con todo esto queremos dar a entender, como bien sabían Marx y Engels, que la economía es siempre economía política, y sólo es posible la economía capitalista a través de los diferentes Estados relacionados en un contexto histórico determinado, porque sin esto la Idea de capital se desdibuja como una figura abstracta (lisológica) y metafísica (hipostasiada). La economía tiene como condición necesaria la política, del mismo modo que la mente tiene como condición necesaria el cerebro (aunque no como condición suficiente, para no caer en «cerebrocentrismos» de ningún tipo).

El liberalismo absoluto (el llamado «anarcoliberalismo» o «anarcocapitalismo») hipostatiza la economía de mercado como si fuese posible al margen de la dialéctica de Estados, del mismo modo que el espiritualista hipostatiza el alma -la inmortaliza- como ser viviente más allá del cuerpo orgánico, lo que vendría a ser desde el materialismo filosófico un formalismo segundogenérico, es decir, una sustantificación de M2. Por todo esto economía y política vienen a ser conceptos conjugados.

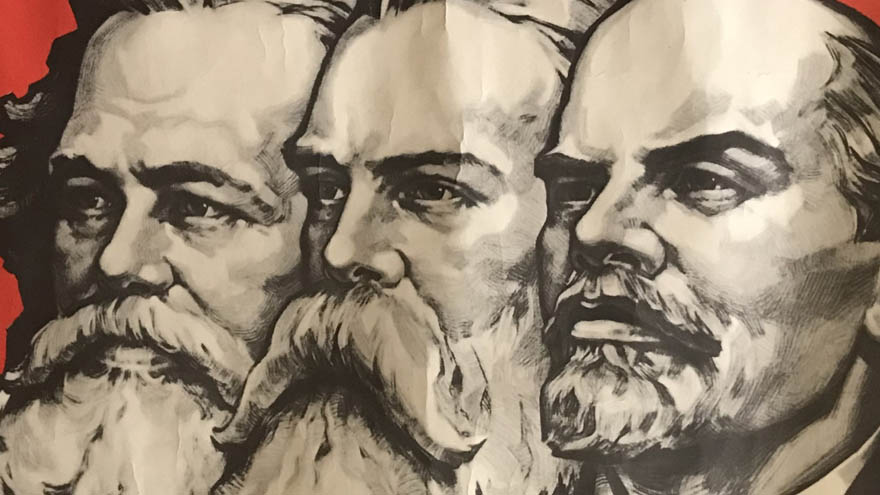

La tarea de Marx fue la de un doble movimiento crítico: crítica a la teoría de la economía-política de los economistas burgueses y crítica al capitalismo mismo o, como decimos, a los Estados capitalistas, los cuales eran interpretados como los guardianes de la desigualdad y la explotación. Se trataba de una crítica llevada a cabo desde un materialismo militante de cara a afrontar con más rigor los entresijos de la revolución.

Así, «del mismo modo que Kant no pensaba en su Crítica de la razón pura estar haciendo “razón pura” (es decir, metafísica especulativa) sino una crítica, aunque sin abandonar el objeto material de aquélla, Marx tampoco creía estar haciendo “economía política” al modo usual, sino una crítica, como declaraba explícitamente en el subtítulo de su obra más representativa, igualmente sin abandonar el objeto material de dicha ciencia, entonces emergente, que pasó a someter a un tratamiento teórico distinto» (Jacobo Muñoz, «Karl Marx, razón y emancipación», Gredos, Madrid 2012, pág. XLII).

Ni Marx ni Engels elaboraron una obra específica dedicada al Estado. Por supuesto que a lo largo de sus obras escribieron mucho en torno al Estado, pero nunca ofrecieron al público una obra acabada sobre el Estado en general y el Estado -o los Estados- capitalistas en particular. La teoría del Estado es uno de los límites del marxismo clásico, porque éste no tuvo una teoría del Estado en general que estudiase la esencia genérica del mismo clasificándola en núcleo, curso y cuerpo, sino más bien se restringió a una teoría del Estado burgués, la cual difícilmente se puede generalizar a una teoría del Estado en general.

Sería Lenin, pocos meses antes de hacer la revolución durante agosto y septiembre de 1917 en su exilio en Finlandia, el que llevó a cabo una sistematización o restauración de la doctrina marxista sobre el Estado en su obra El Estado y la revolución. Curiosamente esta obra de Lenin sobre el Estado, que vendría a preparar a los comunistas para la conquista del Estado (esto es, la revolución), es una obra en buena parte utópica, posiblemente su obra más utópica. Se podría decir que es una obra de propaganda, una obra que promete lo imposible políticamente. Quizá sólo prometiendo «el oro y el moro» se puede movilizar a las masas para que éstas (guiadas por la vanguardia de los especialistas de la revolución o revolucionarios profesionales) calienten el escenario y se den las condiciones de eso que llaman revolución, es decir, la crítica armada contra la burguesía y el sistema capitalista, el arma de la crítica que tiene que ser correspondida o ejecutada con la crítica de las armas.

Con la formación del Estado capitalista -piensa Marx- se puede estudiar las fases inferiores con mayor precisión. Dicho de otro modo: el conocimiento de las categorías del sistema capitalista suministra las claves de los sistemas económico-políticos anteriores, es decir, los sistemas esclavistas y feudales; del mismo modo que la anatomía del cuerpo humano suministra las claves de la anatomía del mono y el cristianismo suministra las claves de las religiones que lo precedieron al ser la religión superior. Esto significa que la historia no es el estudio del pasado, pues el pasado no existe, sino de las reliquias y los relatos de las que partimos en el presente, en cuyos correspondientes regressus y progressus podemos reconstruir determinados acontecimientos relacionados con los Estados (antes de la existencia del Estado, como apunta Hegel, no cabe hablar de historia, ni de Historia Universal, sino, si acaso, de antropología).

- El Estado como instrumento de la clase explotadora

En un principio -piensa Engels- el Estado se fundó para los intereses comunes de una sociedad étnicamente homogénea a causa del riesgo, es decir, para la protección de cualquier agresión exterior. Pero el Estado terminaría asumiendo la coacción y el dominio de la clase dominante y privilegiada contra la clase dominada y perjudicada. «El Estado supone un poder público particular, separado del conjunto de los respectivos ciudadanos que lo componen» (Friedrich Engels, El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, Editorial Fundamentos, Madrid 1996, pág. 120), aunque «no es de ningún modo un poder exteriormente impuesto a la sociedad; tampoco es la realización de la idea moral, ni “la imagen y la realización de la razón”, como pretende Hegel. Es más bien un producto de la sociedad cuando llega a un grado de desarrollo determinado; es la confesión de que esa sociedad se pone en una irremediable contradicción consigo misma, y está dividida por antagonismos irreconciliables, que es impotente para conjurar. Pero a fin de que las clases antagonistas, de opuestos intereses económicos, no se consuman a sí mismas y a la sociedad en luchas estériles, hácese necesario un poder que domine ostensiblemente a la sociedad y se encargue de dirimir el conflicto o mantenerlo dentro de los límites de “orden”. Y ese poder, nacido de la sociedad, pero que se pone por encima de ella, y se le hace cada vez más extraño, es el Estado» (Engels, El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, pág. 212).

El Estado no es fruto de un consenso entre los individuos, no es por tanto producto de un «contrato social», sino más bien producto del proceso de producción que actúa por encima de la voluntad de los individuos. Según Engels, la tarea del Estado consiste, pues, en amortiguar los choques de clases, es decir, apaciguar la dialéctica de clases y así mantener los límites de orden (lo que desde el materialismo filosófico denominamos eutaxia), aunque el Estado es dominado por una determinada clase interesada en amortiguar esos choques, y por ello es considerado como un órgano de opresión de una clase por otra.

En primer lugar, el Estado distribuye a los individuos según el territorio; en segundo lugar, el Estado viene a ser una fuerza pública que ya no es el pueblo armado de modo espontáneo sino una fuerza pública policíaca que debe existir en todo Estado para que sea tal (así como el ejército), lo cual supone no sólo hombres armados, sino la existencia de prisiones y tribunales de justicia, y para el sostenimiento de esas instituciones se necesita que los ciudadanos tributen impuestos, y para todo esto es menester la existencia de funcionarios, «mandatarios de la sociedad sobrepuestos a ella… El más ruin polizonte del Estado civilizado tiene más “autoridad” que todos los investidos con el poder en la gens reunidos» (Engels, El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, pág. 214).

Así pues, el Estado surge para refrendar los antagonismos de clase. Para que la sociedad no se autoaniquilase. El Estado antiguo era el de los propietarios de esclavos, así como el Estado feudal era el órgano de la nobleza para someter a los campesinos o siervos de la gleba y el Estado capitalista moderno el órgano para someter a los proletarios y explotarlos con salarios de miseria para que perseveren en el ser en cuanto obreros o fuerza de trabajo, trabajo vivo por mediación del salario; por ello el Estado moderno no era otra cosa -para las entendederas de Marx y Engels- que una junta administrativa de los negocios comunes de la burguesía. «Sin embargo, por excepción hay períodos en que las clases en lucha están tan bien equilibradas, que el poder del Estado, como mediador aparente, adquiere cierta independencia momentánea respecto a una y otra. En este caso se halla la monarquía absoluta de los siglos XVII y XVIII, que mantenía a nivel la balanza entre la nobleza y el estado llano; y en este caso estuvieron el bonapartismo del primero, y sobre todo el del segundo imperio francés, valiéndose de los proletarios contra la clase media, y de ésta contra aquellos. La más reciente producción de esta especie, donde directores y oprimidos hacen una figura tan cómica unos como otros, es el nuevo imperio alemán de la nación bismarckiana, donde se contrapesa a capitalistas y trabajadores unos con otros, y se les saca el jugo sin distinción en provecho de los hidalgueses aguiluchos prusianos» (Engels, El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, págs. 214-215).

Lo primero que se lleva a cabo nada más formarse el Estado es dividir a los miembros de las «gentes» entre privilegiados y no privilegiados, y entre los no privilegiados se separan dos nuevas clases de trabajadores «para oponerlas así la una a la otra» (Engels, El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, pág. 139). Es decir, la gens fue destruida por la división del trabajo que escindió en clases a la sociedad y fundó el Estado.

Ya Fichte en sus lecciones del invierno de 1804 y 1805 tituladas Los caracteres de la Edad contemporánea decía que la forma más primitiva de Estado incluía la más absoluta desigualdad entre los miembros, los cuales «se dividen en las clases de los dominadores y de los dominados, las cuales no pueden trocar nunca los papeles mientras subsista al constitución» (Johann Gotlieb Fichte, Los caracteres de la Edad contemporánea, Traducción de José Gaos, Biblioteca de la Revista de Occidente, Madrid 1976, pág. 134).

De modo que el Estado es interpretado como «un organismo para proteger a la clase que posee contra la desposeída. Así sucedía ya en Atenas y en Roma, donde la clasificación era por la cuantía de los bienes de fortuna. Lo mismo sucede en el Estado feudal de la Edad Media, donde el poder político se distribuyó según la propiedad territorial. Y aún acontece lo mismo en el censo electoral de los Estados representativos modernos» (Engels, El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, pág. 215).

En Atenas surge el Estado como consecuencia del antagonismo de clases incubado en el mismo seno de la sociedad gentil. En Roma la sociedad gentil se transforma en una aristocracia cerrada que se impone a una plebe numerosa que se sitúa al margen sin apenas derechos y con muchos deberes. El Estado germano surge a raíz de la victoria contra el Imperio Romano, por la conquista de vastos territorios la gens se cree impotente para alcanzar su dominio.

En la era de la sociedad burguesa en el poder, el Estado es interpretado como «un comité que administra los negocios comunes de la clase burguesa, globalmente considerada» (Karl Marx y Friedrich Engels, Manifiesto del partido comunista, Gredos, Traducción de Jacobo Muñoz Veiga, Madrid 2012, pág. 583), ya que el Estado moderno es «una máquina esencialmente capitalista», «el capitalista colectivo ideal» (Friedrich Engels, Del socialismo utópico al socialismo científico, Editorial Progreso, http://www.marx2mao.com/M2M(SP)/M&E(SP)/SUS80s.html, Moscú 1981, pág. 153).

El Estado es interpretado como el representante oficial de toda la sociedad, «pero lo era sólo como Estado de la clase que en su época representaba a toda la sociedad: en la antigüedad era el Estado de los ciudadanos esclavistas; en la Edad Media el de la nobleza feudal; en nuestros tiempos es el de la burguesía. Cuando el Estado se convierta finalmente en representante efectivo de toda la sociedad será por sí mismo superfluo. Cuando ya no exista ninguna clase social a la que haya que mantener sometida; cuando desaparezcan, junto con la dominación de clase, junto con la lucha por la existencia individual, engendrada por la actual anarquía de la producción, los choques y los excesos resultantes de esto, no habrá ya nada que reprimir ni hará falta, por tanto, esa fuerza especial de represión que es el Estado» (Engels, Del socialismo utópico al socialismo científico, pág. 155).

Según esto, el Estado es, en los diferentes cursos en los que se va desarrollando su cuerpo, patrimonio de la clase más poderosa, de la clase dominante y explotadora. Precisamente a través del poderío de la monstruosa maquinaria del Estado la clase dominante puede imponer su hegemonía. El Estado es interpretado como un invento de los explotadores (inspirados por el Genio maligno) para consolidar su dominio contra los explotados.

Como vemos, en la antigüedad impuso su dominio contra los esclavos, en la Edad Media contra los siervos de la gleba, y en la Edad Moderna contra los obreros asalariados. Pero el Estado no es una sustancia eterna, pues existieron sociedades sin Estado (el «comunismo primitivo», según Engels), y existirá también una sociedad sin Estado (el «comunismo final», o el «reino de la libertad», como lo llamó Marx).

Por lo tanto el Estado tiene un origen, es decir, un núcleo que se prolonga en un curso a través de un cuerpo, así como un fin, puesto que todo lo que empieza acaba. Dicho de otro modo: el Estado tiene una génesis, una estructura y un final que es su corrupción total (aunque las nociones de «comunismo primitivo» y «comunismo final» las consideramos simplemente como mitológicas).

Aunque, e insistimos, más nos valdría hablar en plural y referirnos mejor a los Estados, es decir, las diferentes sociedades políticas distribuidas por el globo terráqueo que están en continuo movimiento diplomático ya como aliados ya como enemigos (hostes), contando además la dialéctica en el interior de cada Estado entre las diferentes clases sociales).

La aparición del Estado (de los Estados) es fruto de un determinado desarrollo económico, el cual distribuyó a las sociedad en diferentes clases, haciendo así del Estado algo necesario para imponer el orden, porque todo Estado, como dice Engels, es una «fuerza especial de represión» (Engels, Del socialismo utópico al socialismo científico, pág. 155); por lo tanto, «todo estado ni es libre ni es popular» (Lenin, Lenin, V.I., El Estado y la revolución, Traducción cedida por Editorial Ariel S.A, Planeta-Agostini, Barcelona 1993, pág. 30).

Para Marx y Engels el Estado capitalista es un órgano o fuerza especial de represión de una clase frente a otras (la de los vencedores sobre los vencidos, es decir, la burguesía sobre la aristocracia por la derecha y sobre los proletarios por la izquierda). El Estado capitalista es así el orden que una clase impone sobre las demás; la clase dominante tiene, pues, por decirlo con la famosa fórmula de Max Weber, el monopolio legítimo de la violencia. «La violencia (es decir, el poder del Estado) es también un poder económico» (Karl Marx y Friedrich Engels, Cartas sobre El capital, Traducción de Florentino Pérez, Edima, Barcelona 1968, pág. 280).

El único modo de mantener a las clases dominadas a raya es con el ejército y la policía. Pero, como se pregunta Lenin, ¿es que acaso puede ser de otro modo? «En el transcurso del desarrollo, la clase obrera -escribe Marx en Miseria de la filosofía– sustituirá la antigua sociedad burguesa por una asociación que excluya a las clases y sus antagonismos; y no existirá ya un poder político propiamente dicho, pues el poder político es precisamente la expresión oficial del antagonismo de clase dentro de la sociedad burguesa» (citado por Lenin, El Estado y la revolución, pág. 37).

La inexistencia del poder político es el anarquismo que late en el fondo de la doctrina marxista-leninista, anarquismo que también prometió Lenin en El Estado y la revolución y que el desarrollo de los acontecimientos echó por tierra como no podía ser de otra forma, ya que los finis operantis de las armas de la crítica resultaron ser muy diferentes a los finis operis de la crítica de las armas.

Escribía Lenin en El Estado y la revolución: «Nosotros no discrepamos en modo alguno de los anarquistas en cuanto al problema de la abolición del Estado, como meta final. Lo que afirmamos es que, para alcanzar esta meta, es necesario el empleo temporal de las armas, de los medios, de los métodos del Poder del Estado contra los explotadores, como para destruir las clases es necesaria la dictadura temporal de la clase oprimida» (https://www.marxists.org/espanol/lenin/obras/1910s/estyrev/hoja5.htm).

- La libertad en el Estado capitalista

Marx sostiene «que la producción de plusvalía o extracción de plustrabajo es el contenido y la finalidad específicos de la producción capitalista» (Karl Marx, Textos selectos, Traducción de Jacob Muñoz Veiga, Javier Pérez Royo, José María Ripalda Crespo, Manuel Sacristán Luzón y León Mames, Gredos, Madrid 2012, pág. 130). Pero esta extracción de plustrabajo se da en el Estado burgués bajo las condiciones de un contrato legal y libre. «El contrato por el que vendió su fuerza de trabajo al capitalista probaba, por así decirlo, en negro sobre blanco, que dispone libremente sobre sí mismo. Una vez cerrado el trato se descubre que no era ningún “agente libre”, que el tiempo por el que puede libremente vender su fuerza de trabajo es el tiempo por el cual está forzado a venderla, que, de hecho, el que le chupa no le suelta “mientras aún haya por explotar un músculo, un tendón, una gota de sangre” [cita de Engels]» (Marx, Textos selectos, pág. 134).

El capital tiene su origen en las condiciones del trabajo libre (asalariado). Pero si en el Estado capitalista el obrero es libre de toda forma de servidumbre, también lo es, a su vez, de toda propiedad. El Estado capitalista tiene como característica la defensa de la propiedad privada de la clase burguesa, en detrimento de los desposeídos.

Los burgueses se horrorizan ante la idea de los movimientos proletarios de abolir la propiedad privada, pero a decir verdad en la sociedad burguesa «la propiedad privada está abolida para las nueve décimas partes de sus miembros; existe precisamente porque no existe para esas nueve décimas partes. Nos reprocháis, pues, que queramos abolir una propiedad que presupone como condición necesaria la falta de propiedad de la inmensa mayoría de la sociedad. Nos reprocháis, en una palabra, que queramos abolir vuestra propiedad. Eso es, en efecto, lo que queremos» (Marx y Engels, Manifiesto del partido comunista, pág. 598).

Es decir, los comunistas quieren abolir la propiedad que es ajena a la inmensa mayoría en detrimento de una privilegiada minoría. El Estado capitalista es precisamente el perro guardián de esa propiedad, por eso Marx y Engels, así como Lenin, pensaban que había que destruirlo a través de la revolución, para edificar desde sus escombros la sociedad comunista.

En la sociedad burguesa los obreros son libres, ciertamente, es decir, libres de las ataduras gremiales y para vender su fuerza de trabajo; y son libres porque son «ciudadanos». Pero la libertad de vender la fuerza de trabajo es precisamente lo opuesto a la libertad efectiva. Por eso el programa del partido comunista consiste en «abolir la personalidad, la independencia y la libertad burguesas» (Marx y Engels, Manifiesto del partido comunista, pág. 597).

La libertad en el sistema capitalista también se entiende como la libertad para vender y comprar, y a medida que va incrementado el número de proletarios también va aumentando una cantidad de productos que no encuentra salida en los mercados. «Superproducción y miseria de las masas -dos fenómenos, cada uno de los cuales es, a su vez, causa del otro- he aquí la absurda contradicción en que desemboca la gran industria y que reclama imperiosamente la liberación de las fuerzas productivas, mediante un cambio del modo de producción» (Friedrich Engels, Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana, Editorial progreso, Moscú 1981, pág. 388).