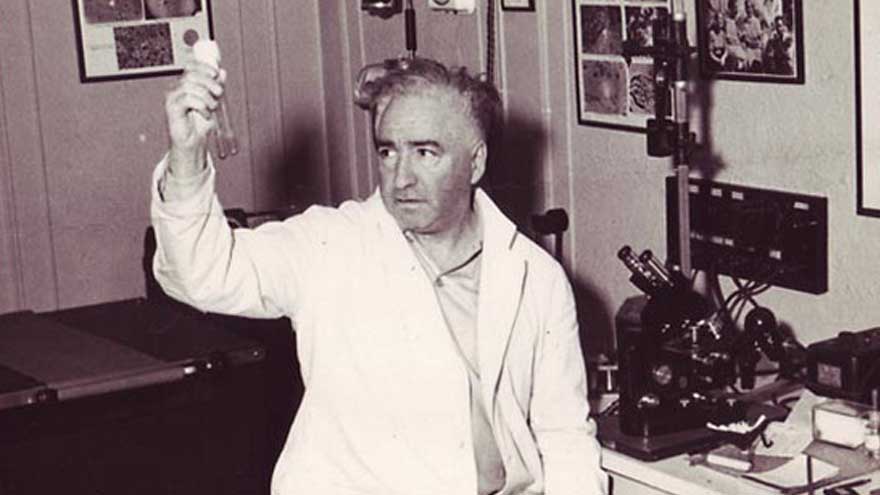

Wilhelm Reich, (1897-1957), austrohúngaro de nacimiento, médico, psiquiatra y psicoanalista, muy de moda en los años 60 y 70 del siglo pasado por sus escritos sobre “la revolución sexual”, los cuales se alzaron como textos de cabecera entre el estudiantado hippie-progre de la época, mantiene en su obra “La función del orgasmo” (1927), que, nada menos, “la salud psíquica depende de la potencia orgástica”, al tiempo que condiciona dicha potencia a la capacidad de los individuos para liberarse de las cortapisas que las sociedades burguesas y capitalistas imponen a la cabal realización sexual tanto de las masas como del ente personal intimizado. O sea, que el sistema es culpable de los trastornos psíquicos y las enfermedades mentales porque la gente no se explaya en el tálamo y, además, no ha hecho la revolución como es debido; pues es de común conocimiento que en los países históricamente beneficiados por el socialismo y la democracia popular la gente acudía al sexo con otra alegría —de dónde si no los 1.500.000.000 de chinos—, así como que en aquellos pagos apenas cundían entre la población las enfermedades mentales, todos contentos y felices bajo la dictadura del proletariado y la dirección política del partido-timonel. Un crack era el bueno de Wilhelm.

Después de aquellas teorías, ya nacionalizado estadounidense —hay que predicar a los infieles y, de paso, seguir el rastro del dinero—, montó nuestro médico una clínica en Nueva York, especializada en problemas de anorgasmia, frigidez y cosas de esas, y empezó a vender una máquina llamada “acumulador de orgones” que potenciaba enormemente el goce sexual y, por supuesto, curaba las depresiones, la esquizofrenia, la paranoia y otras manías. Sin embargo, en 1956 un tribunal condenó a Wilhelm a dos años de prisión por la distribución y venta de su aparato, al considerarlo “una estafa de primera magnitud”. El desdichado murió un año después, en la cárcel, de un ataque cardíaco. Hay biografías que prefiguran los destinos remotos de quienes las soportan.

La existencia y obra de Wilhelm Reich, por no sé qué extraña asociación en lo apartado de mi conciencia, siempre me ha evocado los esfuerzos médicos, psiquiátricos e intelectuales del inefable doctor López Ibor por llevar método, higiene y esperanza al mundo de la sexualidad en un mundo que consideraba estos asuntos como algo muy privado y muy poco propicio a consulta, estudio y terapia. López Ibor, también en la década de los 50 del siglo XX —pero en España, que estábamos menos flipados—, publicó una monumental Enciclopedia de la Vida y la Higiene Sexual en la que intentaba conciliar la importancia de esta faceta humana y su debida realización bajo los cánones conservadores e incluso timoratos de la época —estamos hablando de España, años 50—. Todo matrimonio moderno y decente en aquellos tiempos tenía al menos un volumen de esta magna obra en el cajón de la cómoda del dormitorio, convenientemente disimulado bajo el montón de la ropa interior y otros cachivaches de alcoba.

Lo llamativo de estos alardes médico-sanitarios es lo mucho que se parecen a la doctrina sexual de nuestro tiempo. En lo anecdótico, por así llamarlo, hay una diferencia: la hipersexualización del discurso contemporáneo que colectiviza la identidad sexual e identifica la felicidad y el desarrollo personal con la idea abstracta de tener buen sexo con frecuencia. Pero en lo fundamental están todos de acuerdo: el goce sexual se concibe como acto anatómico dependiente de determinada configuración biológica y orgánica, algo por tanto mensurable, medible igual que la potencia del orgasmo podía cuantificarse con la máquina de Reich. Tal como lo describen las revistas divulgativas y los suplementos semanales de gran tirada: unos órganos determinados producen unos efectos naturales previstos y la culminación del proceso se llama orgasmo, y es el no va más de la joie de vibre. Y ya que estamos, los franceses llaman “pequeña muerte” a la locura efímera del orgasmo, aunque los aficionados exquisitos pueden acudir a sutilezas aún más refinadas, como los microorgasmos cerebrales asociados al fenómeno ASMR (Respuesta Sensorial Autónoma Meridiana); si no saben lo que es, busquen en Google, que no cuesta nada; el caso es acudir cuantas más veces mejor a la fugacidad liberadora del orgasmo y considerar que esta recurrencia es muy buena para la salud, así sin más, por sí misma y, supongo, por la capacidad redentora de la potencia orgásmica.

Un célebre higienista del cual, sinceramente, no recuerdo el nombre, decía que si viviésemos en permanente estado orgásmico o el clímax nos durase más de lo razonable, nos volveríamos locos. No estoy de acuerdo en absoluto. Al contrario, estoy convencido de que si tuviésemos experiencias orgásmicas dilatadas, siempre que permanecieran en la debida intensidad, se nos revelaría la verdad del universo. La pequeña muerte francesa tiene su sentido después de todo: hay una sensación relevante, como de claridad entre lo difuso, en la unificación que el orgasmo nos sugiere respecto al todo en el que navegamos, ese “fondo indiferenciado” de las cosas del que habla Aleixandre en su “De la destrucción o el amor”, la misma “ansia de unificación” con el todo anhelado que refieren los partidarios de describir exhaustivamente las experiencias post mortem. Los clásicos consideraban que no hay momento de mayor vulnerabilidad para el hombre —y para la mujer, añado— que el del orgasmo. Puede ser, pero también es verdad —al menos me lo parece— que no hay instante de mayor conocimiento sobrevenido, o por mejor expresarlo, de intuición sobre la realidad de la vida, del mundo y de cuantas cosas se contienen en el mundo; la disolución es aceptación y, al mismo tiempo, búsqueda. Es, en definitiva, nuestro ADN satisfecho por la posibilidad de volver a reproducirse, premiándonos con el contento de saber, por centésimas de segundo, lo que en el fondo somos: materia inteligente que necesita brillar en nosotros y, sobre todo, quiere seguir siendo. Lo que no sabemos —y me parece que nunca vamos a enterarnos— es por qué esa misma pulsión de vida que habita soberana en lo recóndito de nuestra esencia genética es tan compulsiva y tan urgente, y por qué exige persistencia por encima de cualquier otra consideración; si el individuo es una pizca insignificante en el reino de la materia y el ser, su voluntad de perpetuarse es infinita, eterna como la vida eterna. Son misterios que van un poco más allá de la máquina de Reich para medir orgasmos y de la colectivización de los orgasmantes en grupos de gente cuya principal misión en la vida sea salir a la calle y protestar porque no son felices. Es otro nivel de acercamiento al tema, claro está: de Wilhelm Reich a Vicente Aleixandre y La destrucción o el amor va un mundo. Y en fin, la vida y eso.